Liebe Leserin

lieber Leser

Das Thema Klimaerwärmung und Klimaschutz ist allgegenwärtig. Der Kanton Basel-Landschaft hat auf verschiedenen Ebenen Massnahmen geplant, um das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen.

Nachhaltig ist beispielsweise der Einsatz von Recycling-Beton im Infrastrukturbereich. Bauabfälle und Bauschutt bilden mit rund 75 Millionen Tonnen jährlich den grössten Abfallanteil in der Schweiz. Der Kanton Basel-Landschaft hat erstmals Beton mit bis zu 95 Prozent Recyclinganteil im Tiefbau eingesetzt. Wie dies funktioniert, erfahren Sie in der vorliegenden BUZ.

Auch die ganzheitliche Betrachtung von Bauten ist in Bezug auf die Nachhaltigkeit wichtig. Das Hochbauamt stellt dabei den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie in den Fokus. Welche Standards beim Bauen berücksichtigt werden und welche weiteren Aspekte in die Gesamtplanung miteinbezogen werden müssen.

Ein Bericht handelt über den Ersatz der Rührwerke auf der ARA Birs in Birsfelden. Rührwerke sorgen dafür, dass die Bakterien in den Klärbecken in Kontakt mit den Schutzstoffen gebracht werden. Wenn eine gute Durchmischung erreicht ist, kann mit den neuen Rührwerken die Leistung und somit der Stromverbrauch erheblich reduziert werden.

Auch das Energiesystem im Kanton Basel-Landschaft wird umgebaut. Im Energieplanungsbericht 2022 zeigt der Regierungsrat auf, welche Schwerpunkte und neuen energiepolitischen Massnahmen bei diesem Umbau aus seiner Sicht vordringlich sind. Den ausführlichen Bericht finden Sie in dieser Ausgabe.

Ausserdem in der vorliegenden BUZ: Die letzte Hürde für den Hochwasserschutz in Laufen ist überwunden. Nach einer aufwändigen Planungs- und Bewilligungszeit starten die Umsetzungsarbeiten im Bezirkshauptort im nächsten Jahr.

Die Natur steht momentan in voller Blüte und strotzt vor Energie. Ich hoffe sehr, dass auch Sie sich über die längeren und wärmeren Tage freuen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der Bau- und Umweltzeitung.

Tempo 30 auf Kantonsstrassen begründet möglich

Der Regierungsrat hat in vier Baselbieter Gemeinden Tempo-30-Abschnitte auf Kantonsstrassen bewilligt. Während in Bottmingen, Oberwil und Therwil die Bewilligung aus Gründen des Lärmschutzes erteilt wurde, war in Maisprach die Verbesserung der Verkehrssicherheit ausschlaggebend.

Gesetzlicher Auftrag und Rahmenbedingungen

Auf vielen Abschnitten des Kantonsstrassennetzes werden trotz lärmarmen Belägen die Lärmgrenzwerte überschritten. Der Strasseneigentümer oder die Strasseneigentümerin sind dazu verpflichtet zu prüfen, mit welchen Massnahmen der Lärm reduziert werden kann. Eine mögliche Massnahme ist es, die Höchstgeschwindigkeit herabzusetzen. Auch besondere Schutzbedürfnisse für Fussgängerinnen und Fussgänger können die Anordnung von Tempo 30 erfordern, beispielsweise wenn ein Trottoir fehlt. In beiden Fällen muss sich die Tempoanpassung durch ein Gutachten als nötig-, zweck- und verhältnismässig erweisen.

Die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h wirkt sich positiv auf die Lärmsituation aus. Bereits eine durchschnittliche Geschwindigkeitsreduktion von wenigen Stundenkilometern führt nachweislich zu weniger Lärm.

Tempo 30 Abschnitte zur Verminderung übermässiger Lärmbelastung (Quelle: TBA)

Im vergangenen Herbst hatte der Regierungsrat nach einer breiten Anhörung die Voraussetzungen und das Verfahren für Tempo 30 auf Kantonsstrassen festgelegt. Die Regelgeschwindigkeit soll dabei wie bisher 50 km/h bleiben. In begründbaren Fällen werden nun aber Ausnahmen möglich. Eine Reduktion der Höchstgeschwindigkeit soll dort erfolgen, wo der grösste Nutzen hinsichtlich des Lärms, der Raumqualität und der Verkehrssicherheit zu erwarten ist. Um die Funktion der Kantonsstrassen beizubehalten, werden auch bei Tempo 30 die bestehenden Vortrittsverhältnisse zu Gunsten der Kantonsstrasse belassen. Fussgängerstreifen bleiben weiterhin möglich. Bauliche Anpassungen sind somit in der Regel nicht nötig.

Mit den Vorgaben des Regierungsrats kann künftig das Verkehrsregime flexibler gestaltet werden. Es wird nicht mehr starr zwischen verkehrsorientierten Strassen mit Tempo 50 und siedlungsorientierten Strassen mit Tempo 30 unterschieden, sondern es kann auch eine Mischform geben.

Vorgehen bei Antrag auf Tempo 30

Die Prüfung der Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf Kantonsstrassen innerorts kann einerseits mit Antrag der Gemeinde ausgelöst werden oder andererseits im Rahmen eines Lärmsanierungsprojekts des Kantons erfolgen. Ein Antrag von der Gemeinde muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Auf den angrenzenden Gemeindestrassen besteht bereits eine Tempo-30-Zone oder sie ist verbindlich vorgesehen.

- Es besteht ein Gemeinderatsbeschluss mit Begründung für die abweichende Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

- Eine regionale Abstimmung / Koordination (soweit möglich und nötig) ist erfolgt.

Das Tiefbauamt der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) prüft in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsdirektion (SID) die Gutachten. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und die abweichende Höchstgeschwindigkeit nötig, zweck- und verhältnismässig ist, erfolgt die Verkehrsanordnung durch die SID. Die Anordnung wird durch die Publikation im Amtsblatt eröffnet, worauf Betroffene eine Beschwerde einreichen können.

Es wird nicht mehr starr zwischen verkehrsorientierten Strassen mit Tempo 50 und siedlungsorientierten Strassen mit Tempo 30 unterschieden (im Bild: Bahnhofstrasse in Therwil) (Quelle: TBA)

Inhalte des Gutachten

Mit dem Gutachten ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob eine Massnahme auf dem betreffenden Abschnitt gemäss den gesetzlichen Vorgaben nötig erscheint. Dabei ist ein lärmarmen Belag prioritär zu berücksichtigen. Neben der Einzelbetrachtung des betroffenen Abschnitts ist auch eine kantonale bzw. regionale Betrachtung notwendig. Speziell zu beachten sind dabei mögliche Reisezeitverlängerungen beim öffentlichen Verkehr und unerwünschte Verkehrsverlagerungen auf Quartierstrassen.

Weiteres Vorgehen

Die Verkehrsanordnungen für die Gemeinden Bottmingen, Oberwil, Therwil und Maisprach wurden im Amtsblatt publiziert. Die Umsetzung der Tempo-30-Abschnitte ist ab dem zweiten Quartal 2022 vorgesehen. Aufgrund von Beschwerden bei den Abschnitten in Bottmingen, Oberwil und Therwil ist die Umsetzung noch nicht abschliessend gesichert.

Die Erarbeitung der Gutachten von weiteren Gemeindeanträgen aufgrund hoher Lärmwerte wird erst ausgelöst, wenn Erfahrungen zur Akzeptanz und wenn nötig eine rechtskräftige Beurteilung des Gerichts zu den erwähnten Gutachten und Verkehrsanordnungen vorliegen.

Therwil: ARA Birsig wird saniert und erweitert

Nach 20 Betriebsjahren wird die ARA Birsig in Therwil saniert und erweitert. Der Landrat hat im Mai 2021 einer einmaligen Ausgabe in der Höhe von 21,5 Millionen Franken zugestimmt. Im März 2022 haben die Bauarbeiten auf der ARA Birsig begonnen. Diese müssen mit dem Betrieb der Kläranlage koordiniert werden und dauern rund 2,5 Jahre.

Die Anlagen der ARA Birsig entsprechen nach 20 Jahren Betrieb nicht mehr den aktuellen Anforderungen an den Gewässerschutz. Ebenso ist die Bevölkerungszahl im Einzugsgebiet gewachsen und dies erfordert eine erhöhte Leistungsfähigkeit. Mit dem Umbau der ARA Birsig erhält die Anlage ein neues Gebäude für eine maschinelle Vorreinigung des Abwassers. Durch diese sogenannte Vorklärung wird die biologische Stufe - das Herzstück der Anlage - entlastet. Gleichzeitig wird eine weitere Verfahrensstufe eingebaut, um Mikroverunreinigungen zu eliminieren. Dieser Bereich wird zwischen der bestehenden biologischen Reinigung und der ebenso vorhandenen Filtration eingebettet. Ab Inbetriebnahme dieser neuen Reinigungsstufe (entfällt die Bundesabgabe in Höhe von 230‘000 Franken pro Jahr. Geplant ist sie auf Sommer 2023.

Visualisierung der neuen ARA Birsig in Therwil (Quelle: AIB)

Neben der Entlastung der biologischen Stufe durch die maschinelle Vorklärung wird auch die Betriebssicherheit erhöht sowie die Kapazität der Anlage auf das erforderliche Mass erweitert. Mitte 2024 erfolgt die Sanierung und Optimierung der biologischen Stufe.

Gegen Ende 2022 startet der Neubau einer vollständig geschlossenen Faulungsanlage. Aus dem anfallenden Biogas wird mit einem Blockheizkraftwerk Strom und Wärme gewonnen. Beides kann vor Ort ganzjährig genutzt werden. Überschüsse werden ins Strom- und Wärmenetz eingespiesen.

Parallel zu den von aussen gut sichtbaren baulichen Massnahmen, werden im Innern der bestehenden Gebäude notwendige maschinelle Ersatz- und Sanierungsmassnahmen vorgenommen. Die Erweiterung der ARA Birsig wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 mit den Umgebungsarbeiten abgeschlossen.

Die Arbeiten müssen unter laufendem Betrieb stattfinden und werden ausschliesslich auf dem Gelände der ARA Birsig ausgeführt. Die Reinigungsleistung bleibt während der gesamten Bauzeit vollumfänglich erhalten, ebenso werden die Einleitbedingen eingehalten. Damit ist der Bauablauf mit diversen Provisorien sehr komplex und stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten.

Der Spatenstich ist erfolgt: Vlnr.: Katja Jutzi (Generalsekretärin BUD), Patrick Lüthy (Betriebsleiter, Amt für Industrielle Betriebe), Pascal Hubmann (Leiter Amt für Industrielle Betriebe ), Gerhard Koch (Stv. Leiter Amt für Industrielle Betriebe ), Sven Bittscheidt (Projektleiter, Amt für Industrielle Betriebe) (Quelle: BUZ)

Neuer Bereich in der Bau- und Umweltschutzdirektion

Das Amt für Industrielle Betriebe wurde per April 2022 aus dem bisherigen Bereich «Infrastruktur und Mobilität» herausgelöst und zum neuen Bereich «Abwasser und Deponien». Ziel der Reorganisation ist die Stärkung der direkten Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche innerhalb der Direktion und über die ganze Verwaltung hinweg.

Umzug ins Sammlungszentrum Augusta Raurica

Im Mai 2021 konnte die erste Bauetappe des Sammlungszentrums Augusta Raurica abgeschlossen werden. Seither wurden die Büroarbeitsplätze, Werkstätten, Archive und Bibliotheken aus den verschiedenen Standorten in den hellen Neubau gezügelt. Parallel dazu erfolgte der Baustart der zweiten Etappe, wo zukünftig die Fundgegenstände unter optimalen Bedingungen gelagert werden können.

Der Römerstadt Augusta Raurica obliegt die Aufgabe, die römische Koloniestadt in Augst und Kaiseraugst als ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung der Nachwelt zu erhalten, die antiken Funde und Denkmäler wissenschaftlich zu bearbeiten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Durch die Notgrabungstätigkeiten in den vergangenen Jahrzehnten in Augst und Kaiseraugst, ist die Sammlung auf 1,8 Millionen inventarisierte Artefakte angewachsen.

Analog dem Wachstum der Sammlung entwickelte sich auch die wissenschaftliche, kulturelle und touristische Bedeutung der Römerstadt und damit einhergehend der Aufwand zur Bewältigung der Aufgaben. Heute arbeiten rund 60 Personen für die Römerstadt Augusta Raurica. Die Arbeitsplätze waren auf acht verschiedene Liegenschaften verteilt, grösstenteils befanden sie sich in langjährigen Provisorien. Die Sammlung wird an sechs Standorten gelagert, mehrheitlich unter konservatorisch ungeeigneten Bedingungen. Mit dem neuen Sammlungszentrum konnten die heutigen, dezentralen Arbeitsplatz-Standorte bereits aufgehoben werden. Die Depot-Standorte sollen im Jahr 2023 nach dem Umzug ebenfalls aufgelöst werden. Die Fertigstellung der zweiten Bauetappe ist für Ende 2022 geplant.

Das neue Sammlungszentrum wurde über den Ruinen des Südostquartiers von Augusta Raurica gebaut. Die Überreste der ehemaligen Stadt befinden sich gut geschützt unter der Erde. Die Ruinen liegen unterschiedlich tief unter der Erdoberfläche und dürfen nicht zerstört werden. Damit das neue Gebäude an diesem Standort überhaupt realisiert werden konnte, wurde das «Bauen über den Ruinen» angewendet. Dies bedeutet, dass keine Bodeneingriffe erlaubt sind und sämtliche Vorgänge der Erdarbeiten archäologisch begleitet werden. Damit dies umgesetzt werden konnte, wurde eine künstliche Aufschüttung erstellt und darauf eine 40 Zentimeter dicke Betonplatte als Fundation erstellt. Darauf baut das gesamte Gebäude auf und die im Boden verborgenen Ruinen können für künftige Generationen erhalten werden.

Das Funddepot wird künftig ideale klimatische Bedingungen aufweisen, um die Artefakte fachgerecht lagern zu können. Eine dichte Gebäudehülle sorgt für optimale Bedingungen. Das Gebäude hat keine Fenster, damit die Transmission der Wärme über die Gebäudehülle vermieden und die Gegenstände vor Licht geschützt sind. Lehm als Wandbekleidung sorgt für ein stabiles Raumklima: Das altbewährte Baumaterial sorgt für einen ausgeglichenen Feuchtehaushalt und dient als Speichermasse für stabile Temperaturverhältnisse.

Heute arbeiten rund 60 Personen für die Römerstadt Augusta Raurica (Quelle: Fotografie Roman Weyeneth)

Einsatz von Recyclingbeton im Infrastrukturbau

Bauabfälle bilden jedes Jahr den grössten Abfallberg in der Schweiz. Der Einsatz von Recyclingbeton im Infrastrukturbereich ist deshalb ein wichtiger Beitrag für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Der Kanton Basel-Landschaft hat erstmals Beton mit bis zu 95 Prozent Recyclinganteil im Tiefbau eingesetzt. Angewendet wurde zudem neueste CO2-Speichertechnologie, um den CO2-Fussabdruck weiter zu senken.

Bauabfälle und Bauschutt bilden mit rund 75 Millionen Tonnen jährlich den grössten Abfallanteil in der Schweiz. Der Rückbau von Bauwerken, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, nimmt künftig weiter zu. Gleichzeitig nimmt der verfügbare Deponieraum ab. Deshalb fordert der Gesetzgeber die Recyclierbarkeit im Bau. Der Einsatz von Recyclingbeton im Infrastrukturbereich ist ein weiteres wichtiges Puzzleteil für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft.

Im Infrastrukturbereich bestehen sehr hohe Qualitätsanforderungen an den Beton. Tiefbauobjekte wie Stützmauern, Brücken etc. müssen im Kanton Basel-Landschaft eine Nutzungsdauer von rund 100 Jahren und mehr erreichen. Insbesondere im Aussenbereich ist Beton zahlreichen Angriffen ausgesetzt. Tausalze beispielsweise führen zu Schäden und verkürzen die Lebenszyklen der Bauwerke. Ein etwas weniger bekanntes Phänomen stellt AAR (Betonkrebs) dar. Dabei wird der Beton durch ein ungünstiges Mengenverhältnis von Kies, Zement und Wasser von innen heraus zerstört. Ist ein Betonbauwerk befallen, dürfen nach seinem Abbruch die Baustoffe im Infrastrukturbau nicht wiederverwendet werden. Beim Einsatz von Recycling-Betongranulat (sekundärer Rohstoff) muss diese AAR-Beständigkeit jeweils spezifisch nachgewiesen werden.

Rückbauobjekt in Reigoldswil zur Gewinnung des RC-Betongranulats für die Pilotstützmauer aus RC-Beton (Quelle: TBA)

Erfahrungen sammeln mit Pilot-Anwendungen

Das Tiefbauamt hat in einem Pilotprojekt 2021 in Grellingen eine Stützmauer aus 35m3 Beton mit dem technisch höchstmöglichen Recyclinganteil und mit modernster CO2-Speichertechnologie erstellt. Als Materialquelle diente eine Stützmauer aus dem Jahr 1960, die infolge einer Strassen- und Bachkorrektion abgebrochen werden musste. Die Zusammensetzung der Stützmauer wurden von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) getestet und für geeignet befunden. Das Material wurde nach Muttenz transportiert, zerkleinert, gesiebt und für das Projekt gelagert. Der gewonnene Recycling-Beton-Kies wurde mit einer von der Zirkulit AG entwickelten CO2-Speichertechnologie behandelt, da Kies aus Betonabbruch das Potential hat, CO2 einzubauen.

Der speziell für diese Stützmauer entwickelte Beton überzeugt durch seinen hohen Sekundärrohstoffanteil im Kies von bis zu 95 Prozent. Mit der CO2-Speichertechnologie konnten im verbauten Beton 477 Kilogramm CO2 kompensiert werden, dies entspricht einer Auto-Fahrleistung von 2500 km mit einem Verbrauch von 6l/100 km. Zudem wurde mit einem CO2-armen Zement gearbeitet. Die bis jetzt vorliegenden Prüfergebnisse der Empa, die das Pilotprojekt wissenschaftlich begleitet und systematisch Proben auswertet, sind vielversprechend.

Analysieren und Planen

Neue Bauwerke sollen künftig von Beginn weg mit Blick auf den gesamten Lebenszyklus geplant werden. Die bestehenden Bauwerke wiederum, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, sollen künftig gezielt auf die Wiederverwertbarkeit der Baustoffe analysiert werden. So können bereits in der Planungsphase technisch machbare, ökonomische vertretbare und ökologisch sinnhafte Verwertungskonzepte entwickelt werden. Im Tiefbauamt Basel-Landschaft werden deshalb in Zukunft optimierte Materialflüsse ein zentrales Thema sein.

Nachhaltige Entwicklung im Bereich der kantonalen Gebäude

Das Thema nachhaltige Entwicklung nimmt in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft immer mehr an Bedeutung zu. Ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung sind die Risiken und Chancen der Klimaerwärmung. Auch im Kanton Basel-Landschaft sind Bestrebungen im Bereich Nachhaltigkeit im Gange. Das Hochbauamt zum Beispiel plant und baut nachhaltig und hat den gesamten Lebenszyklus der Bauten im Fokus.

Mit der Priorisierung des Klimaschutzes ist die ganzheitliche Betrachtung der Bauten besonders wichtig. Das Hochbauamt plant, baut und bewirtschaftet nachhaltig, unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus der rund 350 kantonalen Gebäude. Als Baufachorgan des Kantons Basel-Landschaft kümmert sich das Hochbauamt um Gebäude, die den Verwaltungstätigkeiten dienen. Dazu gehören unter anderem Verwaltungsbauten, Schul- und Sportanlagen, Bauten für die Justiz sowie Militärbauten.

Das Hochbauamt achtet bei den Gebäuden besonders auf ein gesundes Innenraumklima für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz oder am Aufenthaltsort. Dies schafft eine zeitgemässe Arbeitsumgebung und hinterlässt den nachfolgenden Generationen weniger Altlasten. Zudem trifft das Hochbauamt die notwendigen Massnahmen, um die Netto-Null-Klimaemissionsziele des Bundesrates bis 2050 auch bei den kantonalen Bauten zu erreichen.

Der Werkhof, Kreis 3 in Sissach des Tiefbauamts wurde aus dem nachhaltigen Rohstoff Holz gebaut (Quelle: HBA)

Der Lebenszyklus einer Immobilie beginnt mit der Entwicklung, geht weiter über die Planung und Realisierung bis hin zur Bewirtschaftung. Gleichzeitig gehören auch der Rückbau, die Wiederverwendung und -verwertung von Bauteilen, Materialien und Mobiliar zum Lebenszyklus einer Immobilie. Mit dem Drei-Säulen-Prinzip der nachhaltigen Entwicklung werden umweltbezogene, wirtschaftliche und soziale Kriterien gleichermassen berücksichtigt, damit eine ausgewogene Lösung erreicht werden kann.

Für die ganzheitliche nachhaltige Planung stützt sich das Hochbauamt auf den Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) und die damit berücksichtigten und anerkannten Regeln der Baukunst. Der SNBS umfasst 45 Indikatoren, die im Laufe der Planung immer wieder bewertet werden, um ein in allen drei Bereichen «Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt» nachhaltiges Gebäude sicherzustellen.

Neue halböffentliche Innen- und Aussenräume zum Verweilen in der Sekundarschulanlage Tannenbrunn in Sissach (Quelle: HBA)

Das Hochbauamt achtet dabei nicht nur auf gesunde Baumaterialen, eine gute Nutzungsflexibilität und Erdbebensicherheit, sondern auch auf genügend Tageslicht, eine optimale Erreichbarkeit, ergonomisches Mobiliar und gut verträgliche Reinigungsmittel für den Unterhalt. Ausserdem nimmt die Eigenproduktion von erneuerbarer Energie, beispielsweise durch Photovoltaikanlagen, einen hohen Stellenwert ein.

Neben Neu- und Umbauprojekten steht besonders der Gebäudebestand im Fokus. Mit einer Bewertung der Liegenschaften und einer Mittel- und Langfristplanung legt das Hochbauamt nötige Massnahmen im Bestand fest. Damit sollen die Gebäude nachhaltig verbessert werden, um die strategischen und politischen Ziele mit der Agenda 2030 und dem Netto-Null-Emissionsziel 2050 zu erreichen. Mit diesen Massnahmen stellt das Hochbauamt sicher, dass der Kanton Basel-Landschaft mit seinen Bauten einen zeitgemässen und nachhaltigen Gebäudebestand in die Zukunft führt.

Monitoring der Baumbestände in den Bauzonen

Der kantonale Richtplan des Kantons Basel-Landschaft sieht eine hochwertige Siedlungsentwicklung mit verdichteter Nutzung innerhalb des festgelegten Siedlungsgebiets vor. Damit können landschaftliche Qualitäten erhalten werden. Diese Verdichtung ist ebenfalls mit Massnahmen zur Erhaltung, Aufwertung und Entwicklung der Aussenräume zu verbinden. Dabei stellt sich die Frage, ob und wie die zunehmende bauliche Verdichtung Einfluss auf die Entwicklung der Grün- und Freiflächen im Siedlungsgebiet und ihren Funktionen hat. Das Amt für Raumplanung hat dazu ein Monitoring durchgeführt.

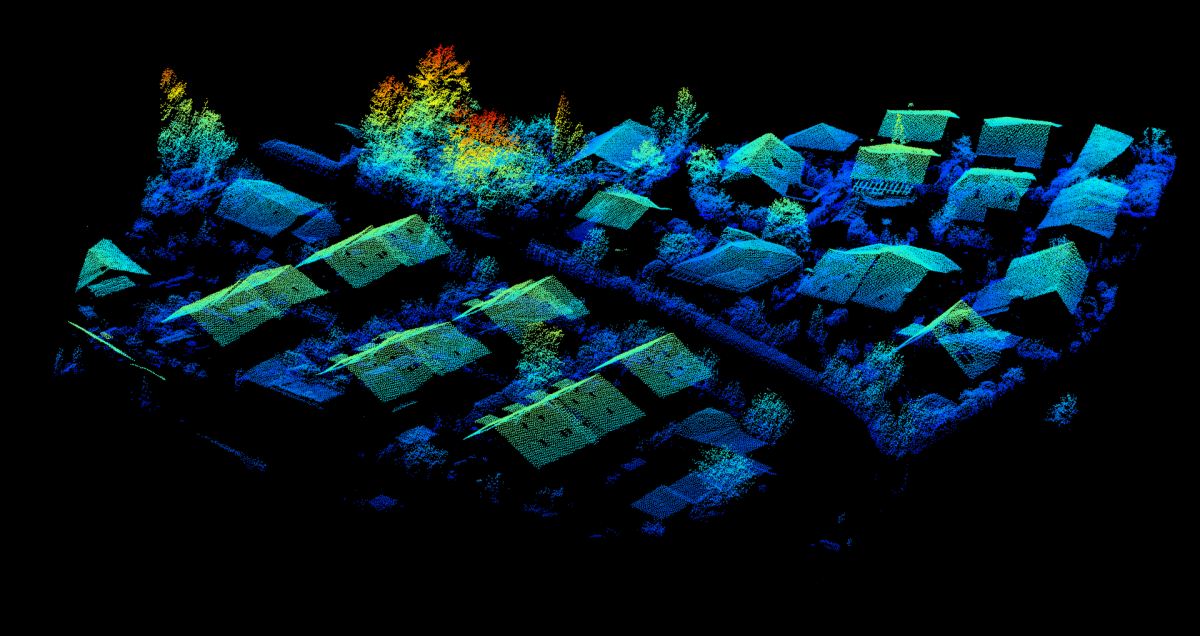

Visualisierung von LiDAR-Punktwolkendaten mit einer Farbgebung nach der Höhe über Grund (Quelle: ARP)

In Anbetracht der Klimaerwärmung wird es zunehmend wichtiger, über ein Planungs- und Monitoring-Instrument zu verfügen, welches die Entwicklung von Grünbeständen aufzeigt. Diese haben einen beträchtlichen Einfluss auf klimatische Bedingungen in den Siedlungsgebieten, stehen jedoch durch die geforderte Nutzungsverdichtung unter Druck. Welchen Einfluss hat die Verdichtung auf unsere Baumbestände? Um dies herauszufinden, wurden erstmals kantonsweit sämtliche Baumbestände in den Bauzonen mit Hilfe von Fernerkundungsdaten der Jahre 2018 und 2021 kartiert. Dafür wurden 3D-Lasermessungen aus Flugzeugen vorgenommen.

Das Amt für Raumplanung (ARP) hat untersucht, wie sich die Baumkronendichte in den Siedlungsgebieten des Kantons Basel-Landschaft in den letzten Jahren in ihrem Umfang und ihrer Struktur verändert hat. Zudem wurde untersucht, ob sich die auf Grund von baulichen Massnahmen gefällten Bäume in ihrer Höhe und Kronenfläche von anderen Baumverlusten unterscheiden.

Die Analysen werden mit Daten der kommenden Jahre weiter ergänzt und im Sinne eines Monitorings weitergeführt. Ein ausführlicher Bericht mit Resultaten zur strukturellen Veränderung der Baumbestände wird jeweils auf der Website des Kantons Basel-Landschaft veröffentlicht.

Mikrosensoren ermitteln Feinstaubwerte und Lärmbelastung

Unter der Leitung des Vereins «Smart Regio Basel» haben 2019 Firmen und Fachstellen aus der Verwaltung gemeinsam das Projekt «Smart Climate – plug & sense» gestartet. Ziel war es, ein dichtes Netzwerk aus Klimasensoren in der Triregio durch die in Basel ansässige Firma meteoblue AG zu errichten. Damit können Temperatur und Niederschlag in Echtzeit übermittelt werden. Gleichzeitig haben das Lufthygieneamt beider Basel und das Amt für Umwelt Basel-Stadt neuartige Mikrosensoren zur Erhebung der Feinstaub- und Lärmbelastung getestet.

Smart Regio Basel

Der Verein Smart Regio Basel hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Vernetzung in der Region Basel zu fördern. Dadurch soll die Attraktivität des Lebens- und Wirtschaftsraums nachhaltig gesteigert und die lokale Wertschöpfung vergrössert werden. Basel soll über die Stadtgrenzen hinaus zur «Smart City» entwickelt werden. Mitglieder sind der Kanton Basel-Stadt, die FHNW und viele Firmen aus der Region.

An zehn Standorten in Basel hat das Lufthygieneamt beider Basel (LHA) Sensoren des Typs «Nubo» während zwei Jahren getestet und gleichzeitig mit Referenzmessungen an den permanenten Luftmessstationen verglichen. Über die Betriebszeit betrachtet war der Sensor sehr zuverlässig und Ausfälle waren selten. Die Genauigkeit der Messung des feineren Feinstaubanteils, die sogenannte PM2.5-Fraktion, kann hingegen noch verbessert werden. Der Grenzwert der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) gibt vor, dass die Konzentration von Feinstaub PM2.5 im Jahresmittel 10 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m3) nicht überschreiten darf. Die Abweichung der Sensoren betrug im Vergleich zu den Referenzmessgeräten zwischen 2 und 4 µg/m3. Ein ausführlicher Bericht ist auf der Plattform der Open Government Data (OGD) abrufbar.

Nach der Planungsphase wurden 2020 in 20 Gemeinden in der Schweiz, Deutschland und Frankreich 150 Sensoren zur Erfassung des urbanen Mikroklimas installiert. Diese messen Temperatur und Niederschlag in Echtzeit und übermitteln die Daten an die öffentlich zugängliche Plattform. Auf einer im Rahmen des Projekts aufgebauten Webseite visualisiert meteoblue AG die Messwerte der Klimasensoren auf einer Stadtklimakarte und stellt diese kostenlos zur Verfügung. Auf der interaktiven Karte werden unter anderem die Tagesverläufe der Messwerte angezeigt und es können detaillierte Wetterstatistiken und -prognosen zu allen Stationen im Messnetz abgerufen werden.

Das Netzwerk der verschiedenen Sensoren wird durch die verschiedenen Partner dezentral über den Projektabschluss hinaus weiter betrieben. Weitere Informationen und der Abschlussbericht sind im Internet abrufbar.

Meteo-Sensor für Temperatur und Niederschlag (Quelle: LHA)

Low-cost Sensoren

«Low-cost Sensoren» sind preisgünstige, innovative Mikrosensoren, welche im Zuge der Digitalisierung entwickelt wurden. Aufgrund ihrer Bauweise und der vorhandenen Funktionalitäten sind sie heute eingeschränkt für gewisse Einsatzgebiete geeignet bzw. zugelassen. Damit sie in Zukunft auch für offizielle Messungen der Luftqualität eingesetzt werden können, müssen sie in Bereichen wie beispielsweise der Genauigkeit verbessert werden. Das LHA testet laufend neue Produkte, um auf dem Stand der Technik zu bleiben und das Einsatzgebiet der Sensoren dereinst ausweiten zu können.

Weitere Informationen sind im Internet abrufbar:

- Bericht der Open Government Data Plattform:

- Meteoblue AG, Messwerte der Klimasensoren

- Netzwerk der verschiedenen Sensoren, Abschlussbericht

Wie die ARA Birs in Birsfelden zum Schutz der Nordsee beiträgt

Auf der ARA Birs wurden die Rührwerke ersetzt. Durch den Einsatz von neuen Aggregaten in Verbindung mit der modernen Steuerung wird ihr Stromverbrauch deutlich reduziert. Warum es auf einer ARA überhaupt Rührwerke braucht und was es mit dem Schutz der Nordsee auf sich hat, erfahren Sie im vorliegenden Bericht.

Stickstoff: Fluch und Segen

Ohne Stickstoff – kein Leben. Dies gilt sowohl für Menschen und Tiere als auch für Pflanzen. In Form von Protein ist Stickstoff lebenswichtig in der Ernährung von Mensch und Tier. In seinen wasserlöslichen Formen bestimmt er massgeblich, welche Pflanzenerträge erzielt werden können. So lebenswichtig der Stickstoff ist, so schädlich kann er sein, wenn er in Form von Ammoniak oder Nitrit (Fischgifte), Lachgas (Treibhausgas) oder Nitrat (Grundwasserbelastung bzw. Überdüngung) in die Umwelt gelangt.

Kläranlagen eliminieren verschiedene Stickstoffverbindungen

Die Kläranlagen sorgen insbesondere dafür, dass keine akut toxischen Stickstoffverbindungen wie Ammoniak und Nitrit in die Gewässer gelangen. Dazu wird das im häuslichen Abwasser enthaltene Ammonium von spezialisierten Bakterien zu Nitrat umgewandelt. In modernen regionalen Kläranlagen wie der ARA Birs wird das Nitrat anschliessend von einer anderen Bakteriengruppe grösstenteils aus dem Abwasser eliminiert. In der Schweiz ist Nitrat insbesondere für die Trinkwassergewinnung von Bedeutung. So wird gemäss dem Bundesamt für Umwelt schweizweit der Grenzwert für Nitrat im Grundwasser an fast 15 Prozent der Messstellen überschritten. In ackerbaulich geprägten Gebieten manifestiert sich dies sogar an mehr als 40 Prozent der Messstellen.

Eines von 20 Rührwerken während der Montage. Die fünf Klärbecken mussten dazu nacheinander für jeweils drei Wochen ausser Betrieb genommen werden. (Quelle: ZVG)

Stickstoffeintrag hat negative Auswirkungen auf Küstenregione

Gelangen Stickstoffverbindungen z.B. aus Kläranlagen, aber auch aus der Landwirtschaft in hiesige Gewässer, landet der Stickstoff letztlich in der Nordsee und kann sich dort akkumulieren. In maritimen Küstengebieten begünstigt ein übermässiger Stickstoffeintrag das starke Wachstum von Algen. Die Ausscheidung von Algengiften und der Sauerstoffmangel durch den Abbau abgestorbener Biomasse haben verheerende Folgen für Flora und Fauna in Küstengebieten. Im Rahmen der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) sowie des Übereinkommens zum Schutz der Meeresumwelt im Nordostatlantik (OSPAR) beteiligt sich die Schweiz deshalb seit Jahrzehnten an Programmen zur Reduktion des Stickstoffeintrags in diese Gewässer.

Bakterien reinigen das Abwasser – Rührwerke stellen den Kontakt her

Damit die Bakterien das Abwasser effizient reinigen können, müssen sie in den Klärbecken in Kontakt mit den Schmutzstoffen gebracht werden. Dafür sorgen auf der ARA Birs pro Becken vier Vertikalrührwerke, also in den fünf Becken insgesamt 20 Rührwerke.

Sobald frisches Abwasser in ein Becken gelangt, beginnen sich die Propellerrührwerke langsam zu drehen und durchmischen das gesamte Becken, welches 36,5 Meter breit und acht Meter tief ist.

Wenn eine gute Durchmischung erreicht ist, kann mit den neuen Rührwerken die Leistung und somit der Stromverbrauch reduziert werden. Diese Betriebsweise, in Kombination mit neuen Motoren und effizienten Rührwerk-Propellern, führen zu einer beträchtlichen Reduktion des Stromverbrauchs.

ARA Birs: Sehr gute Reinigungsleistung, relativ wenig Lachgasemissionen

Die ARA Birs wurde mit dem Ausbau in den Jahren 2005-2007 darauf ausgelegt, den Stickstoff im Abwasser nicht nur umzuwandeln, sondern aus dem Abwasser zu eliminieren. Mit einer Stickstoffelimination von rund 80 Prozent entspricht die Anlage einem sehr hohen Stand der Technik.

Zudem sind die Bakterien auch in der Lage, Lachgas abzubauen. Da Lachgas ein extrem starkes Treibhausgas ist (265-mal klimaschädlicher als Kohlendioxid), sind bereits geringe Emissionen klimarelevant. Für die ARA Birs zeigte sich im Rahmen einer einjährigen Messkampagne unter der Führung der Eawag, dem Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs, ein Lachgas-Emissionsfaktor von 0,1 Prozent. Dies bedeutet, dass 0,1 Prozent des enthaltenen Stickstoffs als Lachgas in die Atmosphäre gelangt. Im schweizweiten ARA-Vergleich ist dies ein tiefer, sehr guter Wert. Aufgrund des grossen Treibhauspotenzials von Lachgas ist das AIB jedoch bereits am nächsten Forschungsprojekt der Eawag beteiligt, um die zu Grunde liegenden, mikrobiologischen Prozesse mit Hilfe von DNA-Extraktion und Sequenzierung noch besser zu verstehen.

Wichtige Schritte beim Umbau des kantonalen Energiesystems

Das Energiesystem im Kanton Basel-Landschaft beruht noch immer auf fossilen Energien. Um die Versorgungssicherheit langfristig zu erhalten und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, wird das Energiesystem im Kanton schrittweise umgebaut. Der Regierungsrat hat Ende Januar den Energieplanungsbericht 2022 verabschiedet. Darin zeigt er auf, welche Schwerpunkte und neuen energiepolitischen Massnahmen bei diesem Umbau aus seiner Sicht nun vordringlich sind.

Heutiges Energiesystem ist nicht zukunftsfähig

Der Kanton Basel-Landschaft verfügt heute grundsätzlich über ein sicheres Energiesystem, das allerdings stark auf fossilen Energien beruht. Aufgrund der weiterhin sehr hohen Treibhausgasemissionen ist dieses nicht zukunftsfähig. So beträgt der Anteil der fossilen Energien am Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser (sogenannter «Wärmemix») kantonsweit noch immer 82 Prozent, mit leichten Nuancen zwischen den Gemeinden.

Versorgungssicherheit und Netto-Null-Emissionen bis 2050

Sowohl der Bundesrat wie auch weitere Kantone, Unternehmen und Handelspartner der Schweiz haben sich Netto-Null bis 2050 zum Ziel gesetzt. Auch der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat sich im Rahmen der Klima-Charta der Nordwestschweizer Regierungskonferenz zusammen mit den Regierungen der Nachbarkantone zum Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 bekannt. Um dies zu erreichen, muss das Energiesystem im Kanton Basel-Landschaft bis 2050 grundlegend umgebaut werden. Treibausgasemissionen müssen reduziert und die Versorgungssicherheit erhalten bleiben. Die Risiken von Versorgungsengpässen müssen auf ein Minimum gesenkt werden.

Der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf kantonseigenen Bauten soll beschleunigt werden. (Quelle: Hess Holzbau AG)

Energiepolitische Schwerpunkte und neue Massnahmen

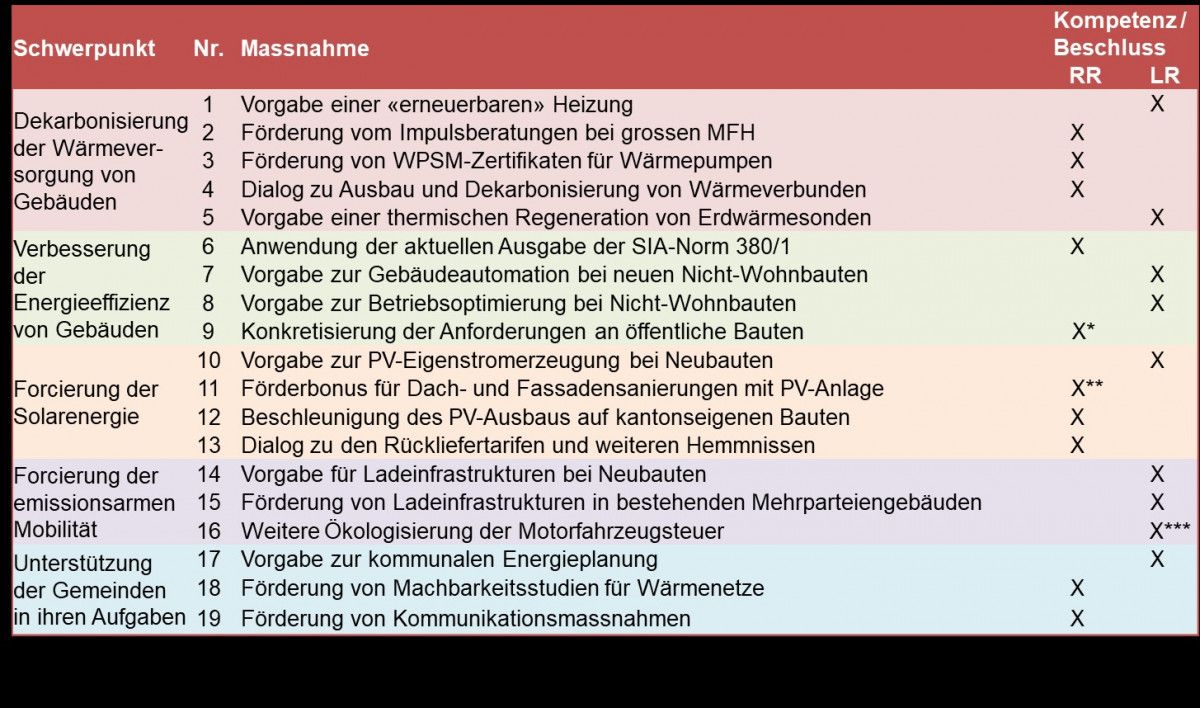

Der Regierungsrat hat im Januar den Energieplanungsbericht 2022 verabschiedet und ihn mit der zugehörigen Vorlage an den Landrat überwiesen. Im Sinne einer energiepolitischen Lagebeurteilung zeigt der Regierungsrat im Energieplanungsbericht 2022 fünf Schwerpunkte und 19 neue Massnahmen auf, die er im Kanton Basel-Landschaft als Zwischenschritte hin zum Netto-Null-Emissionsziel als vordringlich erachtet. Seit März können beispielswese Impulsberatungen auch für grosse Mehrfamilienhäuser mit mehr als sechs Wohneinheiten finanziell unterstützt werden. Ausserdem fördert der Kanton Gemeinden bei Machbarkeitsstudien für Wärmenetze und bei energie- und klimapolitischen Kommunikationsaktivitäten. Solche Massnahmen lösen Investitionen im Kanton aus und sorgen dafür, dass weniger Mittel für fossile Energien ins Ausland abfliessen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern insgesamt abnimmt.

Vernehmlassungen zu den gewichtigsten Massnahmen

Der Regierungsrat hat ausserdem eine Vernehmlassung eröffnet zu einem zweiten Bündel von Massnahmen, die in die Kompetenz des Landrats fallen und eine Änderung des kantonalen Energiegesetzes oder des zugehörigen Dekrets voraussetzen. Darin enthalten sind beispielsweise Vorgaben für eine «erneuerbare» Heizung, für die thermische Regeneration von Erdwärmesonden, zur Gebäudeautomation von neuen Nicht-Wohnbauten, zur Betriebsoptimierung bei Nicht-Wohnbauten, zur Photovoltaik-Eigenstromerzeugung bei Neubauten, für Ladeinfrastrukturen bei Neubauten oder zur kommunalen Energieplanung.

Zentraler Bestandteil der Klimastrategie

Der Energieplanungsbericht 2022 bildet einen zentralen Bestandteil der Klimastrategie, welche der Regierungsrat bis 2023 erarbeitet. Im Rahmen dieser Klimaschutzstrategie wird der Regierungsrat auch auf weitere Emissionssektoren vertieft eingehen (Landwirtschaft, etc.). Eine nächste energiepolitische Lagebeurteilung folgt mit dem nächsten Energieplanungsbericht in voraussichtlich vier bis fünf Jahren.

Weiter Informationen finden Sie hier.

Schwerpunkte und neue Massnahmen des Energieplanungsberichts 2022

(Quelle: AUE)

Hintergrund und rechtliche Grundlage des Energieplanungsberichts 2022

Mit der Totalrevision des kantonalen Energiegesetzes wurde im 2016 der neue §3 zur Energieplanung des Kantons eingeführt. Dieser § 3 verpflichtet den Regierungsrat dazu, auf Grundlage der eidgenössischen Vorgaben und Rahmenbedingungen eine Energieplanung zu erstellen, diese bei Bedarf anzupassen und dem Landrat Bericht zu erstatten. Der Regierungsrat hat nach §2 Abs.6 EnG BL ausserdem periodisch über die Wirksamkeit der (bisherigen) Massnahmen zu berichten. Mit dem vorliegenden «Energieplanungsbericht 2022» kommt der Regierungsrat diesen beiden Pflichten erstmals nach.

Die letzte Hürde für den Hochwasserschutz in Laufen ist übersprungen

Die Überschwemmungen von 2007 hatten im Laufner «Stedtli» und in allen birsnahen Quartieren der Siedlung massive Schäden ausgelöst. Nach einer aufwändigen Planungs- und Bewilligungszeit sind die Massnahmen für den Hochwasserschutz im Bezirkshauptort nun reif zur Realisierung. Die Ausgabenbewilligung ist seit Januar 2022 rechtskräftig.

Um die spezielle Hochwassersituation in Laufen zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Geschichtsbücher. Die Altstadt ist auf Schwemmland gebaut, das heisst auf ein Areal, das sich die Birs als Ausdehnungsfläche bei Hochwasser «ausgesucht» hatte. Die Siedlung liegt demzufolge mitten im ursprünglichen Flussbett. Mit dem Bau der Jura–Simplon-Bahn wurde die Birs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an vielen Stellen begradigt und kanalisiert. Die natürliche Regulierung von Fliessgeschwindigkeit und Wasserspiegel fiel weg, was Laufen beim Jahrhundertereignis von 2007 in eine verheerende Lage brachte.

Engstellen und Hindernisse

Das Fassungsvermögen der Birs ist an vielen Stellen im Laufner Siedlungsgebiet zu klein und die Gefahr einer Stauung durch Treibholz an den Brücken trotz bestehender Schutzbauten zu gross. Diese Defizite wird das kantonale Projekt «Stadt Laufen – Hochwasserschutz Birs» korrigieren. Die Massnahmen erstrecken sich auf 3,5 Kilometer Flusslänge, sind in der betroffenen Gemeinde und auch auf politischer Ebene unbestritten und gehen nun in grossen Schritten der Realisierung entgegen. Sämtliche Einsprachen gegen das Vorhaben liessen sich bis 2021 aussergerichtlich beilegen. Der Landrat hat die Ausgabenbewilligung im November des letzten Jahres erteilt.

Mit einem Budget von 62 Millionen Franken – aufgeteilt auf Projektierung, Landerwerb, Realisierung und Mehrwertsteuer – handelt es sich momentan um eines der grössten Infrastrukturprojekte auf dem Kantonsgebiet. Knapp 33 Millionen Franken gehen zu Lasten der Kantonskasse. Die weiteren Kosten entfallen auf den Bund mit gut 18 Millionen Franken, auf die Stadt Laufen (u.a. für die Norimatt- und die Wasserfallbrücke) sowie auf die weiteren Werkeigentümer und Anstösser.

Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser

Aufgabe des kantonalen Hochwasserschutzes ist es, das Siedlungsgebiet gegen ein Jahrhundert-Hochwasserereignis aus einem Fliessgewässer abzusichern. Für die Birs in Laufen entspricht dies einem Volumen von etwa 335 Kubikmetern beziehungsweise 335'000 Litern Wasser pro Sekunde. Aktuell ist mit Überschwemmungen etwa alle 30 Jahre zu rechnen, gleichbedeutend mit einem Durchfluss von knapp 265 Kubikmetern pro Sekunde. Zum Vergleich: Als Normalwasser führt die Birs in Laufen nur etwa 11 bis 15 Kubikmeter Wasser pro Sekunde.

Um mehr als das Zwanzigfache dieser Menge bewältigen zu können, wurde eine Vielzahl an Massnahmen in und an der Birs definiert. Sie alle dienen dem Ziel, das Wasser vollständig und sicher im Flussbett durch die Siedlung hindurchzuleiten. Andere Optionen – wie das Ausscheiden von Überschwemmungs- und Stauflächen (Retentionsflächen) oder der Bau von unterirdischen Entlastungsstollen – haben sich in einer sehr frühen Phase der Projektierung als nicht machbar erwiesen.

Vollständige Durchleitung des Wassers

Die baulichen Massnahmen zur Durchleitung erhöhen die Kapazität der Birs und drosseln ihre Fliessgeschwindigkeit. Dies erfolgt auf vielfältige Art und Weise: durch das Vertiefen des Flussbetts (Eintiefung), durch ein Verbreitern der Birs (Aufweitung) und/oder das Erhöhen der Ufer.

Die grössten optischen Veränderungen des Flussraums ergeben sich unterhalb des «Stedtli» im Nau-Quartier und in der Norimatt, wo die Birs stark aufgeweitet wird.

Vorher: Im Projektabschnitt Nau / Norimatt finden die offensichtlichsten Eingriffe statt, die den Charakter der Birs in diesem Streckenabschnitt völlig verändern (Quelle: TBA).

Nachher: Der Querschnitt des Flussbetts verbreitert sich in dieser S-Kurve um bis zu 30 Meter. Durch diese Massnahme sinkt der Wasserspiegel eines Jahrhunderthochwassers um bis zu einem Meter. Auf Ufermauern kann deshalb zu Gunsten des Ortsbilds der Altstadt weitestgehend verzichtet werden. Diese Aufweitung lässt eine vielfältige Fluss- und Uferstruktur entstehen. Die neue Brücke soll nicht wie im Bild dargestellt, sondern flussabwärts östlich der Eishalle errichtet werden. (Quelle: TBA).

Bei der Birsmill, auf Höhe der Einmündung der Lützel, wird eine Eintiefung der Sohle (Absenkung) um maximal 0,5 Meter vorgenommen, kombiniert mit einer Verbreiterung um bis zu acht Meter. Zwischen Birsmill und Wasserfall geht es in erster Linie um flankierende Massnahmen wie Schutzmauern und -dämme. Um die Längsvernetzung für die Fische zu verbessern, werden die Schwellen in der Lützel und der Birs durch fischgängige Blocksteinrampen ersetzt. Nicht zuletzt ist dies ein Beleg dafür, dass der Hochwasserschutz Laufen neben wirtschaftlichen und gesellschaftlichen auch ökologische Aspekte berücksichtigt.

Als weitere Schritte braucht es Neu- und Umbauten an allen vier Brücken und Passerellen über die Birs – die Erneuerung von Werksleitungen eingeschlossen. Einzelne bauliche Eingriffe betreffen auch die Seitenbäche.

Zwischenschritte

Ein kleiner Projektteil ist längst realisiert: 2018 konnte das Ziegelschürbächli ausgedolt, verlegt, hochwasserertüchtigt und revitalisiert werden. Seine Schutzwirkung musste es noch nicht unter Beweis stellen – fürs Auge haben die Veränderungen aber auf alle Fälle einen Mehrwert erzielt.

Seit 2020 ist das gesamte Spilag-Areal im Norimatt-Quartier im Besitz des Kantons, der es für die Aufweitung der Birs, aber auch als Installationsplatz und Bauzentrale nutzen wird. Die drei Wohnhäuser, die seit dem Hochwasser von 2007 unbewohnbar waren, sind im Dezember 2020 abgerissen worden. Als Zwischennutzung ist in das ehemalige Firmengebäude im Herbst 2021 ein Kleider-Outlet eingezogen.

Aktueller Projektstand – Realisierung und Bauzeit

Im Februar 2022 wurden die Ingenieurleistungen ausgeschrieben, um mit der Ausführungsplanung beginnen zu können. Ein wichtiger Punkt der konkreten Bauplanung ist der Baustoffkreislauf: Der Aushub der Flussaufweitungen vor Ort soll wiederverwendet werden können. Die Umsetzung dürfte in der ersten Hälfte 2024 beginnen.

Weitere Informationen zum Projekt sind auf der Webseite des Kantons Basel-Landschaft abrufbar.

Nau-Brücke Laufen: Kanton und Stadt bekennen sich zu Verlegung

Im Zusammenhang mit dem kantonalen Hochwasserschutzprojekt Laufen muss die Nau-Brücke ersetzt werden. Aufgrund ursprünglich nicht zu erwartender Umstände hat sich dabei eine vollständig neue Ausgangslage ergeben. Deshalb hat der Kanton Basel-Landschaft im vergangenen Jahr Optionen für eine Verlegung der Nau-Brücke geprüft. Die Überprüfung zeigte, dass eine Verlegung der Brücke flussabwärts östlich der Eishalle viele Vorteile bietet. So kann neu eine verkehrsberuhigte und zusammenhängende Fläche entstehen. Für die Bevölkerung von Laufen wird so ein attraktiver und zentral gelegener Freiraum für Naherholung, Freizeit- und Sportnutzungen geschaffen. Im räumlichen Entwicklungskonzept der Stadt Laufen ist diese Fläche als Birspark und Mehrzweckplatz enthalten.

Die Stadt Laufen stand über den gesamten Prozess hinweg im Austausch mit dem Kanton und hat sich nun für die Weiterverfolgung einer Verlegung der Nau-Brücke an den neuen Standort ausgesprochen. In der nächsten Phase wird unter der Federführung des Kantons ein detailliertes Vorprojekt ausgearbeitet. Parallel dazu soll ein Dialogprozess mit den Direktbetroffenen erfolgen.

Die Seltisbergerstrasse in Liestal wird sicherer

Mitte März 2022 haben die Bauarbeiten an der Seltisbergerstrasse in Liestal begonnen. Zwischen der SBB-Brücke und dem ehemaligen «Seltisbergerweg» wird die Strasse saniert und verbreitert. Geplant wurden die Arbeiten schon vor Jahren, es kam aber immer wieder zu Verzögerungen.

Bereits vor dem Jahr 2010 wurden Varianten für die Gestaltung und Linienführung der Seltisbergerstrasse in Liestal ausgearbeitet. Die Strasse musste dringend erneuert und verbreitert werden: Sie war zu schmal und die Fahrzeuge wichen immer wieder auf die Trottoirs aus. Das Projekt verzögerte sich jedoch von Beginn an. Zuerst war es ein Vorstoss, der die Prüfung von Tempo 30 verlangte, anschliessend gab es Einsprachen gegen die Projektpläne und danach folgte der Start des Vierspurausbaus am Bahnhof in Liestal. Hauptanliegen der Einsprachen waren der Platzbedarf der neuen Strasse sowie die Verkehrssicherheit. Letztgenannter Punkt umfasst vor allem wieder die Thematik «Tempo 30» sowie die künftigen Möglichkeiten der Strassenüberquerung für Fussgängerinnen und Fussgänger. Nach erfolgreichen Gesprächen und Verhandlungen mit den Einsprechenden konnte der Regierungsrat das Projekt im 2018 verabschieden.

SBB-Brücke: Zwischen der SBB-Brücke und dem ehemaligen «Seltisbergerweg» wird die Strasse saniert und verbreitert (Foto: BUZ)

Die Bauarbeiten haben das Ziel, die Strasse auf der nördlichen Seite zu verbreitern. Die Fahrbahn wird künftig sechs Meter breit sein. Auch die Trottoirs auf beiden Strassenseiten werden mit eineinhalb Metern breiter als heute. Im Bereich der Langhag- und der Gartenstrasse wird die Fahrbahn etwas schmaler. So dauert der Wechsel der Strassenseite für die Fussgängerinnen und Fussgänger etwas weniger lang. Gleichzeitig hat die etwas schmalere Strasse einen positiven Effekt auf die Verkehrsgeschwindigkeit. Zum weiteren Schutz der Fussgängerinnen und Fussgänger werden die Trottoirkanten auf 12 Zentimeter angehoben.

Für den Abschnitt ab dem ehemaligen «Seltisbergerweg» bis zum Wetterchrütz liegt bereits ein Bauprojekt im Entwurf vor. Hier liegt das Augenmerk ebenfalls auf der Verbreiterung der Strasse und dem behindertengerechten Ausbau der vorhandenen Bushaltestellen sowie auf dem Veloverkehr. Im Ausserortsbereich soll das vorhandene Trottoir auf die andere Strassenseite verlegt werden, damit dieses von den Velofahrenden sowie von den Fussgängerinnen und Fussgängern gleichermassen genutzt werden kann. Mit Mittelinseln soll der Geschwindigkeitswechsel von Tempo 80 auf generell 50 Kilometer pro Stunde bei den Einfahrten in die Siedlungsgebiete unterstützt werden.

Übersichtsplan (Quelle:TBA)

Wir stellen uns vor: Abteilung Fahrzeugwesen bewirtschaftet moderne Fahrzeugflotte

Die Abteilung Fahrzeugwesen im Tiefbauamt ist für 600 Fahrzeuge der kantonalen Fahrzeugflotte zuständig. Zu unseren Aufgaben gehören die Bewertung, Beschaffung sowie die Reparatur und den Service aller Fahrzeuge. Dazu gehören Polizeiautos, Strassenwisch und -kehrmaschinen, Winterdienstfahrzeuge, Personenfahrzeuge, Busse und Lastwagen.

Team Fahrzeugwesen beim Tiefbauamt (Quelle: TBA)

Die Abteilung Fahrzeugwesen des Tiefbauamts betreibt an der Frenkendörferstrasse 23 in Liestal eine eigene Garage. Wir tragen die Verantwortung für die Beschaffung und den Unterhalt der rund 600 Fahrzeuge umfassenden Flotte. Dabei handelt es sich um 346 Personen- oder Transportfahrzeuge sowie 254 Sonder- und Spezialfahrzeuge.

Zudem betreiben wir drei kantonale Tankstellen in Liestal, Reinach und Sissach. Pro Jahr beschafft unsere Abteilung zwischen 30 und 40 neue Fahrzeuge. Die kantonale Fahrzeugflotte steht täglich im Einsatz für:

- die kantonalen Ereignisdienste wie Polizei, Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, den Kantonalen Krisenstab und ihren direkt unterstellten Dienstleistern

- die Unterhalts- und Pikettdienste der Kantonsstrassen und die Abteilung Wasserbau

- die Mobilitätslösungen in kantonalen Betrieben wie der Römerstadt, dem Arxhof, dem Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung, den Schulen, dem Gesundheitswesen und den Kläranlagen und Deponien

- die Fahrdienste der Regierung

Die Fahrzeuge des Kantons Basel-Landschaft leisten im Jahr durchschnittlich 5,6 Millionen Kilometer. Dies entspricht rund 140 Erdumrundungen.

Mit dem zukunftsorientierten «Bewirtschaftungskonzept» von 2021 mit Beschluss der Regierung ist das oberste Ziel, optimale Lösungen für die Nutzenden bereitzustellen und auf Veränderungen zeitnah reagieren zu können. Die Herausforderungen und Hauptaufgaben stellen sich in den Bereichen:

- Standardisierung bei Fahrzeugkategorien und Modellvarianten

- Neue Antriebstechnologien bereitstellen

- Wirtschaftlichkeit durch Linearisierung der Budget- und Finanzplankosten

- Leistungskennzahlen ermitteln

Zeitgemässe Mobilitätslösungen benötigen ein gutes Bewirtschaftungskonzept mit Leistungskennzahlen, eine Dienstwagenordnung und ein gutes Schadenmanagement. Massgeblich bestimmend ist der jeweilige Restwert eines Fahrzeugs.

Die Service- und Dienstleistungen unterscheiden sich deutlich von privatwirtschaftlichem Flottenmanagement. Insbesondere die Polizei und die Ereignisdienste sind auf fachliche Unterstützung durch ausgebildete Mitarbeitende und eine kurzfristige Reaktionsphase angewiesen. Um dies zu gewährleisten, nehmen unsere Mitarbeitenden regelmässig an Aus- und Weiterbildungen teil. So können sie die hohen Ansprüche der verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer an die Fahrzeugflotte sicherstellen.

10 Fragen an Daniela Pozner

In der Rubrik „zehn Fragen an“ beantworten Mitarbeitende der Bau- und Umweltschutzdirektion jeweils zehn ausgewählte Fragen der BUZ-Redaktion. In dieser BUZ stellen wir Ihnen Daniela Pozner vom Amt für Raumplanung vor.

BUZ: Mit welchen drei Worten würden Sie sich beschreiben?

Pozner: In drei Worten zusammengefasst bin ich zielstrebig, hilfsbereit und ehrlich.

BUZ: Wo arbeiten Sie und seit wann?

Pozner: Ich arbeite seit einem Jahr Teilzeit in der Abteilung Öffentlicher Verkehr beim Amt für Raumplanung.

BUZ: Was war früher Ihr liebstes Schulfach?

Pozner: In meiner Schulzeit mochte ich vor allem die Fächer Sport und Chemie/Physik.

BUZ: Was packen Sie als erstes ein, wenn Sie Ihren Ferienkoffer packen?

Pozner: Bei Flugreisen erachte ich das Handgepäck mit Wechselwäsche und Waschtüchern als das Wichtigste.

BUZ: Wohin führte Sie Ihre bisher längste Zugreise?

Pozner: Meine längste Zugreise war mit dem Wienerwalzer im Liegewagen von Zürich nach Budapest. Es war sehr lustig, da die Ungaren sehr gesellige Leute sind.

BUZ: Wenn Sie frei wählen könnten: Welches Tier hätten Sie gerne als Haustier?

Pozner: Ich habe bereits einen schokobraunen Labrador.

BUZ: Haben Sie einen Traum, den Sie unbedingt noch verwirklichen möchten?

Pozner: Ich wäre gerne öfters mit dem Wohnmobil auf Reisen.

BUZ: Worauf achten Sie bei Menschen als erstes?

Pozner: Bei meinen Mitmenschen achte ich besonders auf den Blick und die Körperhaltung.

BUZ: Welchen Wochentag mögen Sie am liebsten und weshalb?

Pozner: Am liebsten mag ich den Donnerstag, weil dann das Wochenende vor der Türe steht.

BUZ: Wie heisst Ihr Lieblingsbuch?

Pozner: Ich lese viel, habe aber kein Lieblingsbuch. Momentan lese ich die Bücher von Schriftsteller Andreas Gruber besonders gerne.

Foto-Quiz: Wo ist das?

Wie gut kennen Sie das Baselbiet? Machen Sie mit und schreiben Sie uns, wo diese Fotografie aufgenommen wurde. Bitte nennen Sie uns die Ortschaft und die Strasse. Unter den richtigen Antworten verlosen wir ein Moleskine Notizbuch A5 mit Prägedruck der Bau- und Umweltschutzdirektion sowie einen Caran d'Ache Kugelschreiber mit BUD-Schriftzug inklusive Etui. Viel Glück!

Mailen Sie uns Ihre Antwort bis zum 13. Mai 2022 an: info.bud@bl.ch. Der/die Gewinner/in wird per E-Mail informiert und in der nächsten Ausgabe der BUZ erwähnt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeitenden der Abteilung Kommunikation der BUD sowie deren Angehörige. Die Daten der Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet.

In der BUZ Nr. 110 war die Baslerstrasse in Allschwil abgebildet. Der Gewinner des Foto-Quiz aus der letzten BUZ heisst Silvio Wittlin. An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch!