Liebe Leserin,

lieber Leser

Kurz vor Weihnachten lesen Sie die dritte und letzte Ausgabe der BUZ 2019. Wir durften ein spannendes Jahr erleben: Insbesondere der Wechsel von Regierungsrat Isaac Reber von der Sicherheitsdirektion in die Bau- und Umweltschutzdirektion war für uns alle ein wichtiges Ereignis. Gleichzeitig wurde Isaac Reber bereits zum zweiten Mal zum Regierungspräsidenten gewählt. Es kam also viel auf den neuen BUD-Vorsteher zu. Nach drei Monaten im neuen Amt hat er einen Informationsanlass durchgeführt. Er erklärte an einer Medienkonferenz Mitte Oktober „wohin die Reise geht“ und setzte seine Schwerpunkte für die kommenden Jahre.

Anfang November 2019 fand der Spatenstich für die Verlegung der Kantonsstrasse im Gebiet Salina Raurica in Pratteln statt. Die neue Kantonstrasse mit einer Länge von rund 2,4 Kilometern wird als zweispurige Hauptverkehrsstrasse ausgebaut. Regierungspräsident Isaac Reber, Kantonsingenieur Drangu Sehu sowie die Gemeindepräsidenten von Augst und Pratteln informierten die Anwesenden über die bevorstehenden Arbeiten.

Anfang November 2019 fand der Spatenstich für die Verlegung der Kantonsstrasse im Gebiet Salina Raurica in Pratteln statt. Die neue Kantonstrasse mit einer Länge von rund 2,4 Kilometern wird als zweispurige Hauptverkehrsstrasse ausgebaut. Regierungspräsident Isaac Reber, Kantonsingenieur Drangu Sehu sowie die Gemeindepräsidenten von Augst und Pratteln infDer Dieselskandal aus dem Jahr 2015 hat gezeigt, dass Manipulationen an der Fahrzeug-Abgasreinigung zu deutlichen Überschreitungen der Abgasnorm führten. Ohne diese Manipulationen lägen die Stickoxid-Emissionen im Strassenverkehr deutlich tiefer. Das Lufthygieneamt beider Basel hat an verschiedenen Standorten in Basel Abgasmessungen durchgeführt.

Nach Stromengpässen und Pandemien stellen Erdbeben bezogen auf Naturgefahren für die Schweiz das drittgrösste Risiko dar. Für Gebäude im Besitz des Kantons überprüft das Hochbauamt bei Umbauten, Sanierungen und grösseren Investitionen konsequent die Erdbebensicherheit. Falls notwendig, setzt es entsprechende Massnahmen um.

Durch den Einsatz von Fassadenprodukten mit Biozidzusätzen werden Fassaden gegen den Befall von Algen und Pilzen geschützt. Untersuchungen haben gezeigt, dass Wirkstoffe aus Fassaden durch den Regen ausgewaschen werden und so in Gewässer gelangen können. Das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) hat in den Jahren 2016–2018 eine Kampagne durchgeführt, um herauszufinden, wie die Emissionen von Bioziden aus Fassaden in die Gewässer reduziert werden können.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der BUZ. Die kurze Weihnachtsgeschichte stimmt Sie hoffentlich ein bisschen auf die bevorstehenden Feiertage ein. Geniessen Sie die freie Zeit im Kreise Ihrer Liebsten. Viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit fürs neue Jahr!

Catia Allemann

Informationsanlass Regierungspräsident Isaac Reber: Wohin die Reise geht

Nach gut drei Monaten als Vorsteher der Bau- und Umweltschutzdirektion präsentierte Regierungspräsident Isaac Reber am 16. Oktober 2019 vor Medienschaffenden in der FHNW in Muttenz seine strategischen Schwerpunkte für die kommenden Jahre. Er zeigte auf, mit welchen Konzepten er den zentralen Herausforderungen im Bereich Infrastruktur und Entwicklung künftig begegnen und wo er zusammen mit seiner Direktion auch neue Massstäbe setzen will.

Dank der erfolgreichen Finanzstrategie hat der Kanton Basel-Landschaft wieder mehr Handlungsoptionen. Zusammen mit seinen Regierungskolleginnen und -kollegen will Isaac Reberweiter daran arbeiten, den Kanton in eine Position der Stärke zu bringen. Im Bereich der Investitionen werden über die nächsten zehn Jahre rund 700 Millionen Franken für neue Infrastrukturprojekte zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden rund 1’300 Millionen Franken für den Erhalt bestehender Infrastruktur verwendet, schwerpunktmässig in den Bereichen Verkehr und Bildung. «Unsere Aufgabe besteht darin, diesen Handlungsspielraum jetzt klug zu nutzen und die richtigen Prioritäten zu setzen», sagte der Regierungspräsident an der Veranstaltung vor den Journalisten. Isaac Reber will den Fokus insbesondere auf die Verbesserung der überlasteten Infrastruktur legen. Dies soll durch gezielte Massnahmen, mittelfristig vor allem durch eine Entlastung dank besserer Raumplanung, bewirkt werden. Zusammen mit seiner Direktion will er diesen Herausforderungen mit strategischen Konzepten begegnen und da und dort auch schweizweit Massstäbe setzen.

Der Informationsanlass von Regierungspräsident Isaac Reber in der FHNW in Muttenz wurde von den Medienschaffenden gut besucht (Quelle: Kommunikation BUD).

Auf alle Verkehrsträger setzen

Das bestehende Strassennetz soll mittels verschiedener Projekte gezielt verbessert werden. Namentlich sollen Lücken geschlossen und Engpässe beseitigt werden. Beispiele sind der Rheintunnel Birsfelden – Basel-Ost (Bund), die Erschliessung Bachgraben Allschwil (ZUBA – Strasse und Tram) oder die neue Talstrasse Münchenstein – Arlesheim. Gleichzeitig soll die Leistungsfähigkeit des Bahnnetzes (SBB, Bund) mit dem 15-Minutentakt bis Aesch und Liestal, dem Doppelspurausbau Laufental und der Waldenburgerbahn erhöht werden. Das Tramnetz soll gemäss Netzstudie 2020 ausgebaut werden (Verlängerung Tram Nr. 8 Letten und Bachgraben Allschwil, Nr. 14 Salina Raurica, Ergänzung Polyfeld Muttenz, Engpassbeseitigung Spiesshöfli Binningen).

Da das E-Bike den Veloverkehr auch auf mittleren Strecken massentauglich gemacht hat, will Isaac Reber zudem mit den geplanten Veloschnellrouten neue Wege beschreiten. Die Bau- und Umweltschutzdirektion hat vom Parlament den Auftrag erhalten, einen «Masterplan Veloschnellrouten» auszuarbeiten. Zudem ist sie derzeit gemeinsam mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) daran, eine erste Pilotstrecke zu evaluieren und zu realisieren.

Infrastrukturausbau und Entwicklung verknüpfen

Isaac Reber möchte die Entwicklung nach innen konsequent vorantreiben. Dies bedeutet, dass die Wege kurz sein sollen: Arbeiten, Wohnen, Natur und Freizeit sollen möglichst zusammengebracht werden. Als gutes Beispiel erwähnte Regierungspräsident Reber die neue Passerelle am Dreisptz: Die Gemeinde plant eine Fussgängerbrücke vom Dreispitz in die nahe gelegenen Merian-Gärten/Park im Grünen. «Es muss in Infrastruktur investiert werden, wo Entwicklung und Ausbau erwünscht sind», betonte Reber. Ausserdem soll sich die Entwicklung auf bereits gut erschlossene Areale konzentrieren und dort gezielt gefördert werden.

Und was passiert im Oberbaselbiet?

Für die Gemeinden im Oberbaselbiet möchte Regierungspräsident Reber vor allem die gute Qualität bewahren und die bestehende Infrastruktur pflegen. Denn: Zwei Drittel aller Investitionen gehen in Unterhalt und Erneuerung von Bestehendem.

Neue touristische Signalisation auf Kantonsstrassen und Autobahnen

Schweizweit gilt seit 2012 die Weisung über die touristische Signalisation auf Autobahnen und Autostrassen, welche einheitliche Beschilderung vorschreibt. Deshalb wurden im Frühling 2019 die Schilder entlang der Kantonsstrassen ersetzt. Das Tiefbauamt Basel-Landschaft (TBA) hat 55 «Willkommen in Baselland» Tafeln ausgetauscht und sieben zusätzliche «Willkommen-Schilder» auf den Hauptachsen der Kantonsstrassen aufgestellt. Im Herbst 2019 hat das TBA die touristischen Tafeln entlang der Hochleistungsstrasse A18 ersetzt. Für die Arbeiten im Bereich der Autobahnen A2 und A3 ist die Bewilligung derzeit noch ausstehend.

Ein Arbeiter der Signal AG montiert die touristische Tafel auf der A18 an den Signalständer (Quelle: TBA).

Vor der Ausfahrt Reinach Nord/Arlesheim haben Angestellte der Signal AG im Auftrag des TBA das Ausfahrtsschild durch ein touristisches Schild mit dem Motiv «Arlesheim, Ermitage und Dom» ersetzt. Die neuen Schilder verweisen mit dem Pfeil gleichzeitig auf die nächste Ausfahrt. «Für die Arbeiten im Bereich der Hochleistungsstrassen muss zwei Wochen vor Arbeitsbeginn ein Gesuch beim Astra eingereicht werden» sagt Alexander Binggeli, Leiter Fachbereich Signalisation vom Tiefbauamt. Für das Anbringen der Schilder musste ausschliesslich der Pannenstreifen gesperrt werden. Die Arbeiten hatten somit keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr. Mit Hilfe des Lastwagenkrans positioniert der Handwerker den Signalständer und montiert ihn auf den Betonsockel. Die Tafel wird aus insgesamt acht einzelnen Elementen zusammengesetzt. Dazu muss der Monteur in die Hebevorrichtung des Krans steigen.

Alexander Binggeli und Urs Rippstein von der Abteilung Signalisation des Tiefbauamts arbeiten in diesem Projekt eng zusammen mit Markus Gysin von der NSNW (Quelle: Redaktion BUZ).

«Mit der neuen Signalisation wird auf Sehenswürdigkeiten von kantonaler Bedeutung aufmerksam gemacht», erklärt Alexander Binggeli. Die Schilder auf den Autobahnen A2 und A3 wurden noch nicht versetzt, weil die schriftliche Genehmigung des ASTRA noch ausstehend ist. «Das Projekt ist komplex und es sind verschiedene Ämter und die angrenzenden Kantone beteiligt. Es müssen viele Details berücksichtigt und geklärt werden, wie beispielsweise der optimale Standort eines Schildes für die Sichtbarkeit und der Abstand zwischen den verschiedenen Signalisationen» erklärt Binggeli.

Im Frühjahr 2019 hat das Tiefbauamt die «Willkommen in Baselland»-Schilder auf den Kantonsstrassen ersetzt. Das Grundmotiv besteht aus einer Landschaftsaufnahme aus dem heimischen Kettenjura. Die verschiedenen Hügel verblassen zunehmend in Richtung Hintergrund. Das zentrale Element der Schilder ist der Baselbieterstab. Er ist aus heimischem Kirschholz hergestellt. Insgesamt wurden 55 Schilder ersetzt und sieben neue aufgestellt.

Die Weisung über die touristische Signalisation auf Autobahnen und Autostrassen ist seit Mitte 2012 in Kraft. Sie schreibt schweizweit eine einheitliche Beschilderung vor. Bereits vorhandene Tafeln sollten bis zum 1. Juli 2017 ausgetauscht werden. Der Kanton Basel-Landschaft hat im Jahr 2015 einen öffentlichen Gestaltungswettbewerb für neue touristische Signale ausgeschrieben, an dem sieben Agenturen teilgenommen haben. Die Firma SUAN Conceptual Design überzeugte die Jury mit ihrem Konzept und durfte die sieben neuen Motive entwerfen. Angesichts der angespannten Finanzlage des Kantons stoppte indes der Regierungsrat die Umsetzung noch im Jahr 2015. Auf diesen Entscheid kam der Regierungsrat nach einer Verbesserung der finanziellen Lage im November 2018 zurück und beschloss den Austausch der Schilder entlang der Kantonsstrassen bis im Frühjahr 2019.

Um die besten Motive für die touristischen Signale zu finden, wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretungen aus verschiedenen Direktionen und Baselland Tourismus gegründet. Die Motive wurden nach den folgenden Kriterien ausgesucht:

- Hohes touristisches Ausstrahlungspotenzial

- Kulturelle Orte von kantonaler Bedeutung

- Altstädte von historischer Bedeutung mit touristischer Infrastruktur (Restaurants, Hotels, Läden, Parkflächen etc.)

- Erlebnisanbieter mit laufendem Betrieb und touristischer Infrastruktur (max. Entfernung 16 km ab Autobahnausfahrt)

Elbisgraben: Metallrückgewinnung aus KVA-Schlacke

Die schweizerische Abfallverordnung schreibt vor, dass vor der Deponierung die in der Schlacke enthaltenen partikulären Nichteisenmetalle zurückgewonnen werden müssen. Des-halb hat das Amt für Industrielle Betriebe (AIB) auf der Deponieanlage Elbisgraben eine Anlage zur Rückgewinnung von Nichteisenmetallen gebaut.

Durch die Verbrennung von Abfällen in einer Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) wird die Abfallmasse um rund 78 Prozent reduziert. Nach dem Verbrennungsprozess bleiben 19 Prozent KVA-Schlacke und 3 Prozent Filterasche zurück. Diese wird in Untertagedeponien im Ausland entsorgt. Die brennbaren Abfälle aus dem Kanton Basel-Landschaft gehen zum grössten Teil in die KVA Ba-sel, welche von den Industrielle Werke Basel (IWB) betrieben wird. Die Schlacke aus der KVA Ba-sel wird grösstenteils in die Deponieanlage Elbisgraben geliefert. Jährlich sind dies rund 32'000 Tonnen. Die restliche Menge geht auf die Deponie Scheinberg im Landkreis Lörrach. Dies, weil in der KVA Basel auch Abfälle aus dem Landkreis Lörrach verbrannt werden.

Wartungsarbeiten am Brecher (Maschine zur Zerkleinerung von stückigem Material) (Quelle: AIB)

Die Schlacke aus der KVA enthält rund 10 Prozent Metalle. Davon bestehen zirka 7 Prozent aus magnetischen Eisen-Stahlteilen (FE) und etwa 3 Prozent aus sogenannten Nichteisenmetallen (NE) wie Aluminium, Kupfer, Messing, usw. Die schweizerische Abfallverordnung (VVEA) definiert, dass vor der Deponierung die in der Schlacke enthaltenen partikulären Nichteisenmetallen zurückgewon-nen werden müssen. Der Restgehalt an partikulären Nichteisenmetallen in der behandelten Schla-cke darf maximal 1 Prozent (Masse) betragen.

Um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, hat das Amt für Industrielle Betriebe (AIB) auf der De-ponie Elbisgraben eine Anlage zur Rückgewinnung von Nichteisenmetallen gebaut. Sie wurde An-fang September 2019 in Betrieb genommen und gleichzeitig auf ihre Leistung getestet. Der gefor-derte Restgehalt an Nichteisenmetallen wurde bei Weitem erreicht. Ein unabhängiger Fachexperte hat den Test begleitet und ausgewertet. Mit einem Nichteisen-Restgehalt von 0,22 Prozent wurde ein Spitzenwert erzielt. Vergleichbare Anlagen in der Schweiz liegen bei 0,32 Prozent, bzw. 0,48 Prozent Nichteisen-Restgehalt in der Schlacke. Dank neuartigem Anlage-Prinzip und optimaler Um-setzung des Lieferanten blickt das AIB zuversichtlich in die Zukunft.

Die Anlage zur Metallrückgewinnung aus der Vogelperspektive (Quelle: AIB)

Die Rückgewinnung von Metallen aus der KVA-Schlacke schneidet ökologisch besser ab, als der Abbau von Metallerzen in Bergwerken und Minen. So benötigt beispielsweise die Herstellung von Aluminium aus Bauxit ("Aluminiumerz") ein Vielfaches an Energie, verglichen zum Aluminium-Recycling. Beim Aluminium-Recycling sind Energie-Einsparungen von bis zu 95 Prozent möglich. Das rezyklierte Aluminium ist von neu hergestelltem nicht zu unterscheiden. Gleiches gilt auch für andere Nichteisenmetalle, welche aus der Schlacke rezykliert werden.

Stickoxid-Grenzwert überschritten wegen Abgasmanipulationen an Dieselfahrzeugen

Der Dieselskandal 2015 hat gezeigt, dass Manipulationen an der Fahrzeug-Abgasreinigung zu deutlichen Überschreitungen der Abgasnorm führten. Aus diesem Grund hat das Lufthygieneamt beider Basel an verschiedenen Standorten in Basel Abgasmessungen mit einem Remote Sensing Detector (RSD) durchgeführt. Mit diesem System sind Messungen von Schadstoffkonzentrationen im Abgas vorbeifahrender Fahrzeuge möglich. Die Messungen zeigen insbesondere bei den älteren, dieselbetriebenen Autos und Lieferwagen (Euro-Norm 2 bis 6b) im realen Fahrbetrieb eine deutliche Überschreitung der Grenzwerte der Typenprüfung. Bei den benzinbetriebenen Autos und Lieferwagen entsprechen die Stickoxid-Emissionen den Vorgaben der Abgasnormen.

Durch den Dieselskandal 2015 wurde publik, dass Manipulationen an der Fahrzeug-Abgasreinigung zu deutlichen Überschreitungen der Abgasnorm führen können. Aus diesem Grund hat das Lufthygieneamt beider Basel von Juli bis September 2018 in Basel an der Feldbergstrasse, der Wettsteinstrasse und der Zürcherstrasse Messungen beim fahrenden Verkehr mit dem Remote Sensing Detector (RSD) durchgeführt. Ziel dieser Messungen war, den Schadstoffausstoss aus dem Strassenverkehr im realen Fahrbetrieb zu bestimmen. Die gewonnenen Erkenntnisse können als Grundlage für die Planung und den Vollzug von Luftreinhalte-Massnahmen genutzt werden.

Der motorisierte Strassenverkehr verursacht in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft rund 60 Prozent der gesamten Stickoxid(NOx)-Emissionen. An städtischen und stark verkehrsexponierten Standorten überschreitet die NOx-Belastung mit Werten von über 45 µg/m3 (Mikrogramm pro Kubikmeter) den Grenzwert von 30 µg/m3 deutlich.

Die RSD-Messergebnisse der in der Schweiz zugelassenen Fahrzeuge wurden mit den vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) erhaltenen anonymisierten Fahrzeugdaten abgeglichen. Dies ermöglichte eine Detailauswertung. Bei den ausländischen Fahrzeugen (Anteil rund 15 Prozent) fehlten diese Daten.

Messstandort an der Zürcherstrasse in Basel (Quelle: LHA).

Die Ergebnisse zeigen, dass Dieselfahrzeuge je nach Abgaskategorie zwischen Euro 2 (Einführung 2015) bis Euro 6b (2014) rund fünf bis zehnmal mehr NOx als Benzinfahrzeuge emittieren. Die Messungen bei den neusten Diesel-Personenwagen aus den Jahren 2018 und 2019 zeigen deutlich tiefere NOx-Emissionen: Die Abgasnorm wird eingehalten. Bei Benzinfahrzeugen wird keine Abweichung von der Abgasnorm gemessen.

Ohne die Abgasmanipulationen an den Dieselfahrzeugen lägen die NOx-Emissionen im Strassenverkehr deutlich tiefer. Eine Emissionsabschätzung für die Feldbergstrasse weist eine Reduktion des Schadstoffausstosses durch den Strassenverkehr um 30 Prozent aus, wenn Dieselfahrzeuge bis Jahrgang 2015 der Norm entsprechen würden.

Die so gewonnenen Erkenntnisse fliessen in einem nächsten Schritt in Massnahmenvorschläge zuhanden des Regierungsrats Basel-Stadt zur Verbesserung der Luftqualität an verkehrsbelasteten Standorten in Basel ein. Weiter ist geplant, die Messungen in den nächsten Jahren allenfalls zu wiederholen, um die versprochenen Verbesserungen zu überprüfen.

Zudem hat sich der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt zu einer Interpellation von Grossrat Jean-Luc Perret geäussert. Darin stellt er Fragen zu der Problematik und der möglichen daraus abgeleiteten Konsequenzen.

Märchenhafter Weihnachtsmarkt auf Schloss Wildenstein

Ein Hauch vorweihnachtlicher Stimmung lag in der Luft, als am Freitag/Samstag, 15./16. November 2019 der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Wildenstein über die Bühne ging. Die stets steigende Besucherzahl zeigt, dass dieser Markt etwas ganz Spezielles ist. Gegen 3’000 Personen kamen in den zwei Tagen zu Fuss oder mit dem Shuttle-Bus angereist und wollten die wunderbaren, handwerklichen Kostbarkeiten bestaunen. Die Marktsteller gaben ihr Bestes und schmückten ihre Marktstände mit viel Liebe.

Eingeläutet wurde der Anlass von der „Gruppe Sieben des Stadtposaunenchors Basel“. Die frohen weihnachtlichen Klänge waren vom Wohnturm aus über den ganzen Markt hinweg zu hören. Jung und Alt erfreuten sich an den jeweiligen Märchenstunden, welche im eigens liebevoll hergerichteten Märchenzimmer im Schloss stattfanden. Mit glänzenden Augen lauschten sie der Märchenerzählerin und befanden sich für eine Weile in einer ganz anderen Welt.

Im Schlossturm hatten die beiden Schlosswarte ein „Bijou“ eingerichtet mit wunderschönen ausgefallenen Weihnachtskugeln, Lämpchen und vielem mehr. Am „Engel-Fürzli“ (Schnaps) kam fast keiner vorbei, ohne es zu kosten. Im Angebot gab es zudem einen wunderschönen Adventskalender vom Schloss Wildenstein.

Die in den Fels gebaute Weihnachtskrippe sowie der stattliche Weihnachtsbaum im Schlosshof, welcher vom Kanton gestiftet und von den Schlosswarten mit Kugeln und Lichtern geschmückt wurde, erfreuten das Publikum ebenso. Vor allem nach Einbruch der Dunkelheit kam der Baum hervorragend zur Geltung und wurde von den Besuchenden bestaunt – vor der historischen Kulisse des Schlosses ein eindrücklicher Anblick.

Ein Highlight des Wildensteiner Weihnachtsmarkts ist der eindrucksvolle Weihnachtsbaum im Schlosshof (Quelle: Verein Freunde von schloss Wildenstein).

Im Schlosskaffee herrschte ein reges Treiben. In den weihnachtlich geschmückten Räumen konnte man sich etwas aufwärmen und bei Kaffee und Kuchen eine Pause einlegen, bevor es wieder nach draussen ging. Für das leibliche Wohl war auch ausserhalb der Schlossmauern gesorgt: Ein indisches Gericht, Würste vom Grill, Kürbissuppe und Raclette fanden reissenden Absatz.

Schloss Wildenstein zieht sich nun für die Öffentlichkeit in den Winterschlaf zurück. Am Muttertag 2020 öffnet der Verein Freunde von Schloss Wildenstein wieder mit Gratis-Schlossführungen und Schlosskaffee für die Öffentlichkeit die Tore.

Spatenstich erfolgt: Kantonsstrasse im Gebiet Salina Raurica wird verlegt

Anfang November 2019 fand an der Rheinstrasse in Pratteln der offizielle Spatenstich zur neuen Kantonsstrasse im Gebiet Salina Raurica statt. Der Baubeginn zur Verlegung der Kantonsstrasse schafft erste sichtbare Veränderungen im Gebiet Salina Raurica, welches sich von Schweizerhalle bis Augst erstreckt und in verschiedenen Teilprojekten entsteht. Das Entwicklungsgebiet Augst-West ermöglicht künftig den Zuwachs von rund 400 Wohneinheiten an bester Lage entlang des Rheins.

Die Schlüsselpersonen des Projekts posieren symbolisch mit der Schaufel (Quelle: Redaktion BUZ).

Regierungspräsident Isaac Reber blickte in seiner Ansprache auf die Geschichte und die Bedeutung des Strassenprojekts für das Entwicklungspotenzial von Salina Raurica zurück. Mit dem vor mehr als zehn Jahren beschlossenen Spezialrichtplan wurde die Voraussetzung für eine gezielte Umnutzung der rund 60 Hektar grossen Fläche zwischen Pratteln und Augst geschaffen. «Salina Raurica ist ein Projekt, das den heutigen Konzepten im Bereich der Raumplanung und -entwicklung entspricht», so Reber in seiner Rede. Die Verlegung der Kantonsstrasse gilt – wie auch die Verlängerung der Tramlinie 14 bis nach Augst und die Planung der kantonalen Velorouten in der Rheinebene – als Schlüsselprojekt für die Arealentwicklung. Die Gemeindepräsidenten von Pratteln und Augst, Stephan Burgunder und Andreas Blank, stellten in ihren Voten das positive Signal in den Vordergrund, das der Beginn der Strassenverlegung in Richtung der kommunalen Planungen aussendet. Kantonsingenieur Drangu Sehu stellte das Bauprojekt aus fachlicher Sicht vor. Beim anschliessenden Spatenstich im Freien übergab er der Gemeinde Pratteln zusammen mit Isaac Reber symbolisch ein Strassenschild der zukünftigen «Rauricastrasse». Bereits vor Jahresfrist hatte sich der Prattler Gemeinderat auf diesen Namen geeinigt.

Kantonsingenieur Drangu Sehu stellt den Anwesenden am Spatenstich das Bauprojekt aus fachlicher Sicht vor (Quelle: Redaktion BUZ).

Die Linienführung durch Salina Raurica

Die neue Kantonstrasse mit einer Länge von rund 2,4 Kilometern wird als zweispurige Hauptverkehrsstrasse ausgebildet. Die Strasse biegt hinter der Coop-Verteilzentrale von der Rheinstrasse in Richtung Autobahn ab. Die beiden Kreisel Zurlinden und Lohag bilden den Anschluss an das kommunale Strassennetz. In ihrem weiteren Verlauf unterquert die neue Kantonsstrasse die Kraftwerkstrasse und die SBB-Linie und schliesst via Kreisel Frenkendörferstrasse an das bestehende Kantonsstrassennetz an. Entlang der neuen Kantonsstrasse wird ein ökologischer Vernetzungskorridor inklusive Kleintierdurchlässen gebaut. Sobald die neue Strasse in Betrieb ist, kann die Rheinstrasse auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern zurückgebaut werden. Das Strassenprojekt ist seit August 2018 rechtskräftig.

Regierungspräsident Isaac Reber übergibt Prattelns Gemeindepräsident Stephan Burgunder ein Strassenschild der zukünftigen «Rauricastrasse» (Quelle: Redaktion BUZ).

Nutzungs- und Erschliessungsplanung im Gebiet Augst-West

Der Beginn der Nutzungs- und Erschliessungsplanung im Gebiet Augst-West geht auf das Jahr 2013 zurück. Aufgrund einer Einsprache und des darauffolgenden Kantonsgerichtsurteils aus dem Jahr 2015 mussten die Planungsinstrumente bezüglich Rheinzugang und Aussichtsschutz revidiert werden. Die neue Planung durchlief erfolgreich sämtliche Prüfinstanzen und wurde im Juni 2019 auch von der Gemeindeversammlung angenommen. Gegen deren Beschluss zu den Zonenvorschriften Augst-West wurde das Referendum ergriffen. In der Volksabstimmung vom 20. Oktober 2019 ergab sich mit 260 Ja- gegen 89 Nein-Stimmen ein deutliches Ergebnis zugunsten der Zonenplanung. Mit diesem positiven Abstimmungsergebnis ist der Weg frei, die angestrebte Arealentwicklung umzusetzen. Diese hat zum Ziel, Augst einen Zuwachs von insgesamt rund 400 Wohneinheiten an bester Lage entlang des Rheins zu ermöglichen.

Weitere Informationen rund um das Projekt Salina Raurica finden Sie auf der Website. Dort können Sie sich für den Newsletter über den Fortschritt in Salina Raurica registrieren.

Biozide in Hausfassaden – Eine Gefahr für die Gewässer?

Fassadenprodukte wie Farben, Holzlasuren und Putze werden häufig mit bioziden Wirkstoffen «Filmschutzmittel» ausgerüstet, um sie gegen den Befall von Algen und Pilzen zu schützen. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Biozide beim Regen ausgewaschen werden und teilweise in die Gewässer gelangen.

Durch den Einsatz von Fassadenprodukten mit Biozidzusätzen können Fassaden von Gebäuden wirkungsvoll gegen unerwünschte Verfärbungen geschützt werden. Untersuchungen der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG) und der Fachhochschule Rapperswil zeigen aber auch, dass Wirkstoffe aus Fassaden durch den Regen ausgewaschen werden und so in relevanten Mengen in Gewässer gelangen können. Um die Wirkungsdauer zu verlängern und die Auswaschung zu reduzieren, werden häufig verkapselte Wirkstoffe eingesetzt, welche weniger schnell ausgewaschen werden. Wichtig zu wissen ist, dass viele Fassadenprodukte wahlweise mit oder ohne Biozide bezogen werden können: Diese werden den Produkten manchmal bereits bei der Herstellung zugegeben, oftmals aber auch erst in den Verkaufsstellen.

Dosieranlage für den Zusatz von Bioziden (Quelle: AUE).

Durchführung und Ziele der Kampagne

Das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) leitete in den Jahren 2016–2018 eine Kampagne, an der sich 15 kantonale Chemikalienfachstellen sowie mehrere Bundesämter beteiligten. Ein wichtiges Ziel war es herauszufinden, wie die festgestellten Emissionen von Bioziden aus Fassaden in die Gewässer reduziert werden können. Zudem sollte geklärt werden, ob die Produkte den Anforderungen der Chemikaliengesetzgebung entsprachen, ob also beispielsweise die gefährlichen Eigenschaften der Produkte und die enthaltenen Wirkstoffe auf der Etikette korrekt deklariert sind. Insgesamt wurden von den Kantonen 132 Proben von Fassadenprodukten erhoben und ein grosser Teil davon analytisch auf die enthaltenen Wirkstoffe untersucht.

Resultate der Kampagne

Die meisten Produkte enthielten mehrere Wirkstoffe. Von den analysierten Wirkstoffen wurden am häufigsten das Fungizid Octylisothiazolinon (OIT), welches Allergien auslösen kann, sowie das besonders gewässertoxische Algizid Terbutryn gefunden. Putze enthielten deutlich tiefere Wirkstoffkonzentrationen als mineralische Fassadenfarben und Farben für Holzfassaden.

In vielen Fällen war bei den Produkten nicht auf Anhieb erkennbar, dass sie Biozidwirkstoffe enthalten. Auch wiesen die Gefahrenkennzeichnung der Produkte und die Sicherheitsdatenblätter häufig Mängel auf. Bei fast 40 Prozent der Produkte wurde die schädliche Wirkung auf Gewässer, welche auf die Biozidwirkstoffe zurückgeht, nicht oder ungenügend ausgewiesen. Die festgestellten Mängel bei den untersuchten Produkten wurden auf Verlangen der beteiligten Kantone behoben. Da es sich jedoch nur um Stichproben handelte, ist davon auszugehen, dass noch weitere fehlerhafte Produkte auf dem Markt sind.

Bauherren in der Pflicht

Die Erfahrungen aus der Kampagne zeigen, dass Bauherren, Planer und Maler prüfen sollten, ob bei einem Gebäude wirklich Fassadenprodukte mit Biozidwirkstoffen notwendig sind. So müssen vielleicht nicht sämtliche Fassaden eines Gebäudes mit biozidhaltigen Farben gestrichen werden, sondern allenfalls nur die Wetterseite. Darüber hinaus gibt es biozidfreie Produkte auf dem Markt, welche auf physikalische Weise durch optimalen Wassertransport in der Beschichtung oder durch einen alkalischen pH-Wert ein Algenwachstum verhindern. Sind keine biozidhaltigen Produkte notwendig, müssten die Maler weiter prüfen, ob das gewählte Produkt tatsächlich keine Biozide enthält. Sind die Biozidzusätze hingegen in bestimmten Fällen unvermeidlich, sollten Produkte mit verkapselten Wirkstoffen eingesetzt werden. Auch ein konsequenter Einsatz von Anlagen (Adsorbern) zur Behandlung von Regenwasser biozidhaltiger Fassaden kann die Belastung der Gewässer reduzieren.

Gesamtverkehrsmodell Region Basel: Daten aktualisiert, verbessert, und vereinfacht

Seit Ende August 2019 steht das aktualisierte Gesamtverkehrsmodell (GVM) der Region Basel für Anwendungen zur Verfügung. Die Basis für Berechnungen im GVM bilden die Strukturdaten - beispielsweise Anzahl Einwohner, Anzahl Arbeitsplätze, Personenwagen-Besitzquoten, usw. Aus diesen Daten wird berechnet, wieviel Verkehr erzeugt wird und wie hoch die Verkehrsbelastungen sind. Verkehrsbelastungen können für den MIV (motorisierter Individualverkehr), den ÖV (Öffentlicher Verkehr) und mit etwas weniger Genauigkeit für den Veloverkehr modelliert werden.

Mittels Annahmen zur Siedlungsentwicklung oder Änderungen des Verkehrsangebots (z.B. Strassennetz, Angebot im ÖV) lässt sich mit dem GVM die mögliche zukünftige Entwicklung des Verkehrs modellieren. Seit Ende August 2019 steht das aktualisierte und verbesserte Gesamtverkehrsmodell (GVM) der Region Basel für Anwendungen bereit. Das Modell beinhaltet den Ist-Zustand 2016, welcher den aktuellen Zustand wiedergibt. In zwei Szenarien werden mögliche zukünftige Entwicklungen abgebildet. Dies unter Berücksichtigung verschiedener Siedlungsentwicklungen und Infrastrukturprojekten.

Dem Ist-Zustand 2016 liegen sowohl für das Strassennetz und das Angebot im öffentlichen Verkehr Daten aus dem Jahre 2016 zugrunde. Auch die Strukturdaten (Einwohner, Erwerbstätige, Arbeitsplätze, PW-Besitzquote, Abo-Besitzquoten etc.) nehmen Bezug auf das Jahr 2016. Für die beiden Szenarien wurden Prognosen der statistischen Ämter zugezogen. Die Strukturdaten wurden entsprechend miteinbezogen. Für das "Szenario 2040 Mittel" wurden mittlere, für das "Szenario 2040 Hoch" die hohen Prognosen der Einwohnerentwicklung hinterlegt. Die räumliche Verteilung der zusätzlichen Einwohner, Erwerbstätige und Arbeitsplätze erfolgte sowohl in Entwicklungsschwerpunkten (lokal starke Entwicklungsgebiete), als auch in der Fläche über die gesamte Region Basel. Beiden Szenarien liegt für die Berechnung des Verkehrsaufkommens dasselbe Verkehrsangebot (Strassennetz und Angebot im ÖV) mit planungsrechtlich und finanziell gesicherten Infrastrukturprojekten zugrunde.

Neben der Aktualisierung der Daten wurden im GVM die Rechenzeiten markant reduziert sowie verschiedene Vereinfachungen vorgenommen. Dies ermöglicht es, das Modell flexibler zu nutzen und die modellierten Projekte besser zu verstehen. So kann die verkehrliche Wirkung verständlicher aufgezeigt werden. Nachfolgende Beispiele sollen dies illustrieren.

Mit einfacher Methodik lässt sich eine Tabelle erstellen welche zeigt, wie viele Wege von einer Quelle zu einem Ziel gemacht werden. Quell- und Zielgebiete lassen sich dabei individuell definieren. Die Auswertungen werden für MIV, ÖV, Velo- und Fussverkehr erstellt. Somit sind beispielsweise Aussagen zum Verhältnis MIV – ÖV (Verkehrsmittelwahl) möglich:

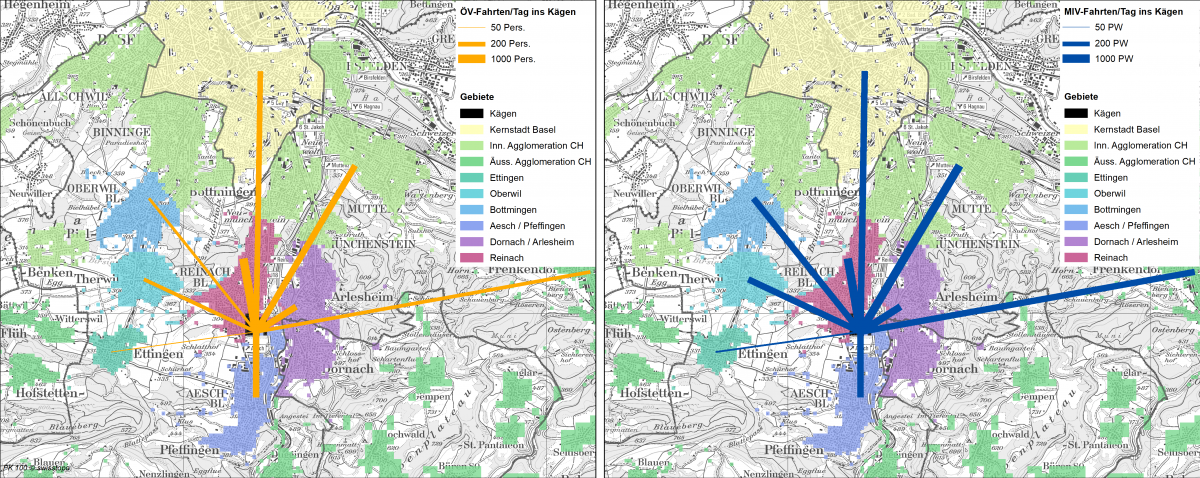

Kartographische Visualisierung ÖV- und MIV-Fahrten aus benachbarten Gebieten ins Kägen (Reinach). Die ÖV-Anteile aus dem Raum Birstal und Kernstadt Basel sind höher als diejenigen aus den Gebieten im Leimental oder äussere Agglomeration (Quelle: TBA).

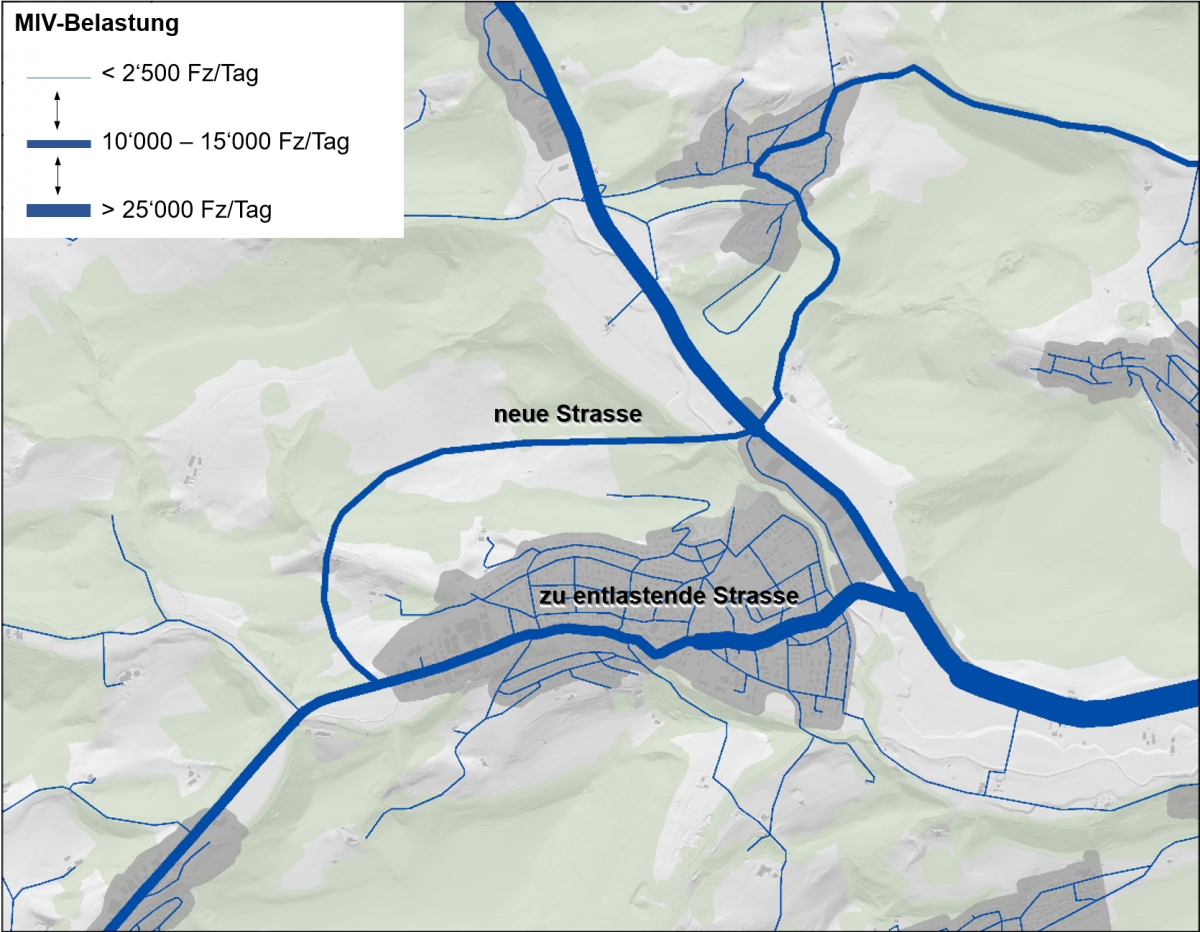

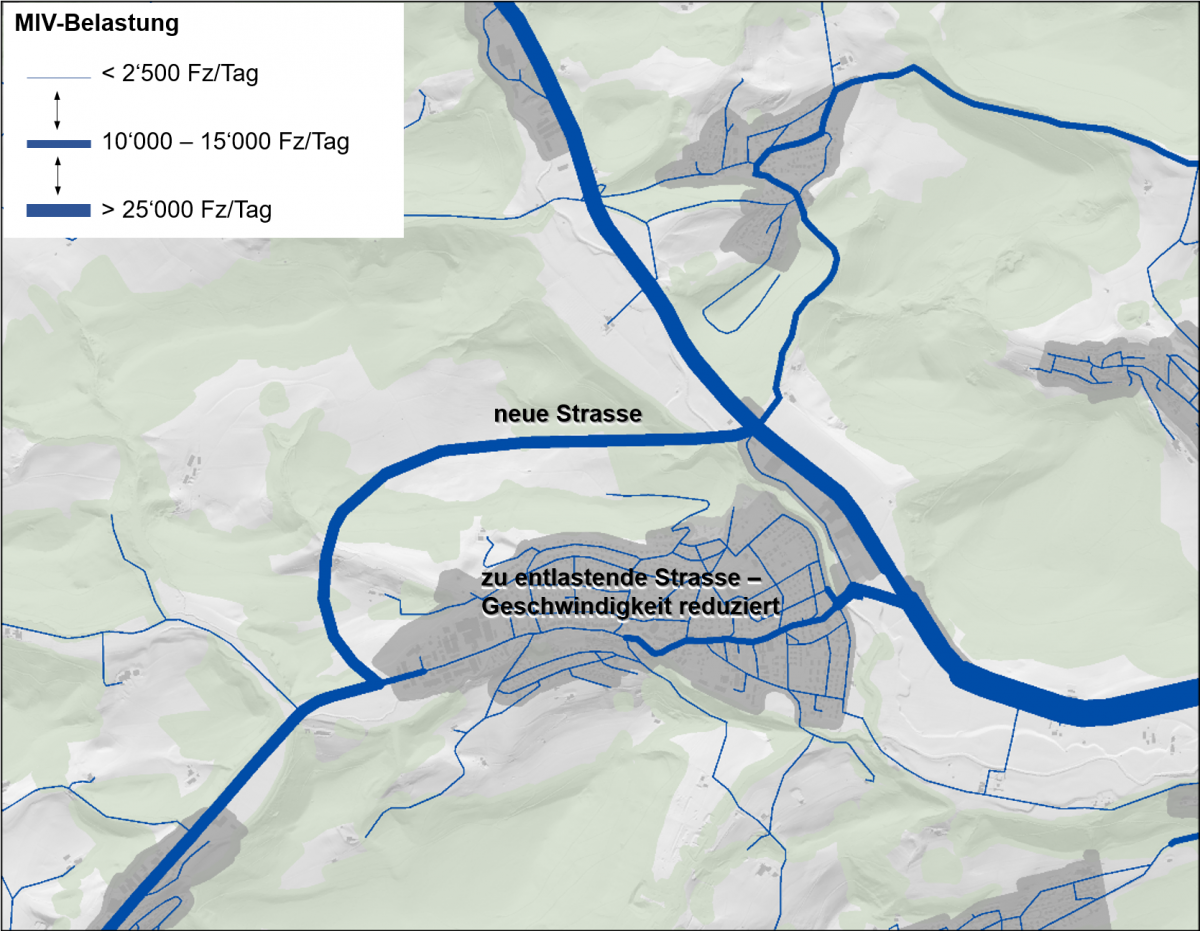

Kürzere Rechenzeiten erleichtern es, die Projekte in mehreren Varianten (Sensitivitätstest) auszuarbeiten und so die Funktionsweise besser zu verstehen. Diese Sensitivitätstests geben wertvolle Hinweise für ein Infrastrukturprojekt. Beispielsweise sind auf der zu entlastenden Strasse flankierende Massnahmen (z.B. Geschwindigkeitsreduktionen) notwendig, damit die gewünschte Wirkung – den Verkehr auf die neue Strasse zu lenken – auch tatsächlich erreicht werden.

Verkehrsbelastungen MIV mit neuer Strasse:

Gewisse Fahrzeuge nutzen die neue Verbindung. Eine Verlagerung des Verkehrs ist nicht zu beobachten, da die Verbindung über die ursprünglich bestehende, zu entlastende Strasse schneller ist.

Verkehrsbelastungen MIV mit neuer Strasse und reduzierter Geschwindigkeit auf der zu entlastenden Strasse:

Mit der zusätzlichen "Verlangsamung" auf der ursprünglichen, zu entlastenden Strasse kann der Verkehr nun über die neue Strasse gelenkt werden. Nur noch Verkehr, der seinen Start- oder Zielort unmittelbar an der ursprünglichen Strasse hat, geht über die ursprüngliche Strasse.

Tag der offenen Mischwasserbecken in Duggingen und Nusshof

Im Oktober und November 2019 nutzten zahlreiche Interessierte die Möglichkeit, am Tag der offenen Tür das neue Mischwasserbecken in Duggingen und das Abwasserpumpwerk mit Mischwasserbecken in Nusshof zu besichtigen. Fachkundige Mitarbeiter des Amts für Industrielle Betriebe (AIB) informierten über die Funktionsweise der Anlagen.

Beide Anlässe lockten trotz phasenweise nassem Wetter zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Fachkundige AIB-Mitarbeiter führten die interessierten Besucherinnen und Besucher durch die normalerweise nicht zugänglichen unterirdischen Anlagen und zeigten den Nutzen dieser Anlagen für Mensch und Umwelt auf. Die von den komplexen Anlagen beeindruckten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden anschliessend im Festzelt mit Speis und Trank versorgt.

AIB-Mitarbeiter boten Führungen an durch die normalerweise nicht zugänglichen unterirdischen Anlagen. (Quelle: AIB).

Mischwasserbecken Duggingen

Die Funktion eines Mischwasserbeckens besteht darin, den bei Regenwetter anfallenden ersten Schmutzstoss aufzunehmen. Dieser entsteht, weil sich bei Trockenwetter in der Kanalisation Schmutzstoffe wie Fäkalien, Sand etc. ablagern. Vor Erstellung des Mischwasserbeckens wurden diese Ablagerungen bei Niederschlägen über Regenauslässe unbehandelt in die Birs geleitet und führten dort zu starken Verunreinigungen. Die Schmutzstoffe können nun im Mischwasserbecken aufgefangen und nach Abklingen des Regens auf die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Birs geleitet und gereinigt werden. Das Mischwasserbecken in Duggingen kann insgesamt 220 m3 (220'000 Liter) Mischwasser speichern.

Abwasserpumpwerk mit Mischwasserbecken Nusshof

Die ARA in Nusshof war rund 40 Jahre alt und sanierungsbedürftig. Die Kapazität und die Reinigungsleistung entsprachen nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen. Im Rahmen einer Variantenstudie wurden sieben Möglichkeiten zu Sanierung und Ableitung untersucht. Bei allen Varianten – auch der nun realisierten Variante eines kompletten Neubaus der ARA Nusshof – zeigte sich die Ableitung des Abwassers auf die ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf insgesamt als die ökologisch sinnvollste. Grund dafür ist die deutlich bessere Reinigungsleistung auf der regionalen ARA Ergolz 2. Zudem ist die gewählte Lösung auch die wirtschaftlich günstigste.

Interessierte Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über die Funktionsweise des Mischwasserbeckens Duggingen zu informieren (Quelle: AIB)

Das Abwasser aus Nusshof wird mit einem Pumpwerk über eine zwei Kilometer lange Druckleitung auf die Hersberger Weid gepumpt. Von dort fliesst es im freien Gefälle nach Lausen. Hier schliesst die Leitung an den kantonalen Sammelkanal zur ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf an. Im Pumpwerk Nusshof können 28 m3 (28'000 Liter) Abwasser gespeichert werden. Die Pumpenleistung beträgt 10 Liter pro Sekunde. Hersberg ist noch nicht an den kantonalen Sammelkanal angeschlossen. Ein möglicher späterer Anschluss wurde bei der Planung aber berücksichtigt.

Grundsteinlegung für das Sammlungszentrum Augusta Raurica

Mitte September 2019 starteten mit der Grundsteinlegung die Bauarbeiten für das neue Sammlungszentrum Augusta Raurica. Der Bau wird ab 2021 die Arbeitsplätze der Römerstadt an einem Standort zusammenführen. Ab 2022 wird dort auch das umfangreiche Sammelgut beheimatet sein.

Um die im Boden verborgenen Ruinen für künftige Generationen zu erhalten, wird das neue Sammlungszentrum über den Ruinen hinweg und ohne wesentliche Eingriffe in den Boden gebaut. So fand die Grundsteinlegung für einmal nicht in der Tiefe einer Baugrube, sondern erhöht auf einer Aufschüttung statt. In Anlehnung an den antiken Brauch des Bauopfers wurde eine 2019 geprägte Silbermünze in die Bodenplatte beim künftigen Eingang einbetoniert.

Mit dem neuen Sammlungszentrum Augusta Raurica werden die Arbeitsplätze und Funddepots der Römerstadt Augusta Raurica auf dem Gebiet Schwarzacker in der Gemeinde Augst zusammengeführt. Die Ausgaben von insgesamt 33,4 Millionen Franken hat der Landrat in den Jahren 2017 und 2019 bewilligt. Die Notwendigkeit für neue Arbeitsplätze besteht seit 20 Jahren. Trotz den prekären Zuständen der Arbeitsplätze wurde gegen den vom Landrat 2012 beschlossenen Projektierungskredit das Referendum ergriffen. Mit der Volksabstimmung vom 9. Juni 2013 hat der Souverän des Kantons Basel-Landschaft dem Projektierungskredit mit 58 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt.

Regierungspräsident Isaac Reber begrüsst die Gäste an der Grundsteinlegung (Quelle: Roman Weyeneth).

Mit dem Beitrag „DR. JONES“ (in Anlehnung an «Indiana Jones») von Karamuk*Kuo Architekten wurde im Rahmen eines offenen Projektwettbewerbs im Frühling 2014 ein für die Aufgabe geeignetes Projekt evaluiert. Das Projekt überzeugt durch seine klare und sehr flexible Struktur und den effizienten Grundriss. Die Räume wurden so platziert, dass sie inhaltlich und dem Arbeitsablauf entsprechend gut vernetzt sind.

Die Exponentinnen und Exponenten (von li. nach re.): Landratspräsident Peter Riebli; Regierungspräsident Isaac Reber; Dani Suter, Römerstadt Augusta Raurica; Ünal Karamuk, Architekt; Stefanie Thomann, HBA; Margot Meier, Planerteam Rapp; Marco Frigerio, Kantonsarchitekt (Quelle: Roman Weyeneth).

Die Arbeitsplätze für die rund 65 Mitarbeitenden der Römerstadt werden ab 2021 zur Verfügung stehen. Das Depot für die umfangreiche Sammlung, welche in den letzten 60 Jahren durch den Bauboom und die daraus resultierenden Notgrabungen um das Vierzigfache angewachsen ist, soll im Jahr 2022 fertiggestellt sein.

Der Römerstadt Augusta Raurica obliegt die Aufgabe, die römische Koloniestadt in Augst und Kaiseraugst als ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung für die Nachwelt zu erhalten. Zu diesem Zweck werden die antiken Funde und Denkmäler wissenschaftlich bearbeitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

«Drei Länder – ein Ziel – eine Bahn» – 3. Trinationaler Bahn-Kongress am 1. April 2020

Die dritte Ausgabe des trinationalen Bahnkongresses bk20 stellt Lösungen für eine gemeinsame Bahnzukunft für das Dreiland ins Zentrum der Diskussion. Die Trägerschaft präsentiert am 1. April 2020 im Congress Center in Basel ein attraktives Programm mit spannenden Referaten, interaktiven Podien und einmaligen Networking-Möglichkeiten.

«Drei Länder – ein Ziel – eine Bahn»: An ihrem dritten Kongress zeigt die breit abgestützte Trägerschaft «bk20» auf, wie die Bahnzukunft für die trinationale Region gestaltet wird. Welche Herausforderungen stellen sich dem Dreiland auf diesem Weg? Welche Lösungen bieten Politik, Behörden und Bahnunternehmen der Schweiz, aus Deutschland und Frankreich? Welche Chancen ermöglichen die neuen Technologien und wie werden diese genutzt? Die Antworten zu diesen und weiteren Fragen stehen im Zentrum des dritten trinationalen Bahn-Kongresses. Eine Vielzahl von zukunftsweisenden Fachvorträgen, spannenden Podien sowie eine Host Session erwarten die Kongressteilnehmenden. Details zu den vier Programm-Modulen finden Sie in der Beilage oder unter www.bk20.ch. Das trinationale Verkehrssymposium unter der Leitung der Handelskammer beider Basel rundet das Programm ab.

Auch am 3. Trinatoinalen Bahn-Kongress erwarten Sie prominent besetzten Podiumsdiskussionen, die Lösungen für eine gemeinsame Bahnzukunft im Dreiland thematisierten (Quelle: Dominik Plüss).

An der Trägerschaft «bk20» beteiligt sind die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, die Handelskammer beider Basel, die SBB, die Organisation der trinationalen S-Bahn „trireno“ sowie die Industrie- und Handelskammern Hochrhein-Bodensee, Südlicher Oberrhein und CCI Alsace Eurométropole.

Die eintägige Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus dem Bahnbereich sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Der Bahnkongress informiert, initiiert Diskussionen und fördert die grenzüberschreitende Vernetzung. Dabei knüpft er an die ersten beiden erfolgreichen Bahn-Kongresse von 2013 und 2016 an mit jeweils über 300 interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Informationen und Anmeldung unter www.bk20.ch (Frühbucher-Rabatt bis 1. Februar 2020. Vertreter der Medien nehmen nach Anmeldung kostenlos teil.)

Organisationsprojekt Erdbebensicherheit

Der Risikobericht des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (BABS) aus dem Jahr 2015 zeigt es deutlich: Nach Stromengpässen und Pandemien stellen Erdbeben für die Schweiz das drittgrösste Risiko dar – bezogen auf Naturgefahren bilden sie gar das grösste. Erdbeben lassen sich bisher weder verlässlich vorhersagen noch verhindern. Deshalb hat das Hochbauamt (HBA) im Jahr 2018 das Organisationsprojekt Erdbeben-sicherheit kantonaler Liegenschaften gestartet. Ziel –der ersten Etappe war es, das Erdbebenrisiko des Liegenschaftsportfolios effizient und risikobasiert zu erfassen.

Organisationsprojekt Erdbebensicherheit

Das Hochbauamt des Kantons Basel-Landschaft (HBA) besitzt im Verwaltungs- und Finanzvermögen knapp 700 Objekte mit unterschiedlichen Nutzungen wie beispielsweise Verwaltungsbauten, Schulen, Betriebsgebäude, Lagerhallen oder Garagen. Bei Umbauten, Sanierungen und grösseren Investitionen überprüft das HBA konsequent die Erdbebensicherheit und setzt, falls notwendig, entsprechende Massnahmen um. Eine systematische Erhebung und Untersuchung des gesamten kantonalen Liegenschaftsportfolios erfolgte bisher nicht. Angesichts des Risikoberichts des BABS und der besonders hohen Erdbebengefahr in der Region Basel wurde Anfang 2018 das Organisationsprojekt Erdbebensicherheit kantonaler Liegenschaften gestartet. Mit diesem Projekt wird das Erdbebenrisiko des Liegenschaftsportfolios effizient und risikobasiert erfasst.

Warum erst jetzt?

Vor dem Hintergrund der hohen Erdbebengefährdung in der Schweiz und insbesondere in der Nordwestschweiz mag man sich die Frage stellen, weshalb die Gebäude nicht generell nach entsprechenden Vorgaben gebaut werden. Der Grund ist, dass bis ins Jahr 1989 der Ereignisfall Erdbeben in der SIA-Norm nicht vorgesehen war. 2003 wurden die Normen für Neubauten verschärft und erst seit 2017 gibt es die SIA 269/8 für die Überprüfung von Bestandsbauten auf den Ereignisfall Erdbeben. Da 90 Prozent des Gebäudebestandes in der Schweiz bereits vor 1989 erstellt wurde, gibt es für bestehende Gebäude keine sichere Aussage zu ihrem Verhalten bei einem Erdbeben.

Methodik der Risikobeurteilung

Für die Erdbebenüberprüfung von grösseren Gebäudebeständen empfiehlt das Bundesamt für Umwelt (BAFU) ein mehrstufiges Inventarverfahren: In einer Vorselektion/Stufe 0 wird eine Triage vorgenommen, um Aussagen zu den Prioritäten über das gesamte Portfolio zu erhalten und Objekte zu identifizieren, bei denen hoher Handlungsbedarf besteht. In der Stufe 1 wird anhand einer einfachen Checkliste das Erdbebenrisiko grob eingeschätzt. Auf Basis von definierten Kennzahlen zu Schadensausmass und Einsturzwahrscheinlichkeit werden die einzel-nen Gebäude Prioritätenklassen zugeordnet. Dadurch entsteht ein Inventar, welches das relative Erdbebenrisiko zwischen den einzelnen Gebäuden aufzeigt. Auf Stufe 2 erfolgt eine de-taillierte Überprüfung der Erdbebensicherheit. Basierend darauf können allenfalls Massnahmenempfehlungen ausgearbeitet werden.

Horizontale Aussteifung des Bodens zur Erhöhung der Erdbebensicherheit in der denkmalgeschützten Villa Ehinger in Münchenstein (Quelle: HBA).

Das HBA hat die vorgeschlagene Methodik des BAFU übernommen und die Stufen 0 und Stufe 1 Ende 2018 abgeschlossen. Das bedeutet, dass alle Objekte im Portfolio nach Schadensausmass bewertet und einer Priorität zugeteilt wurden. Zudem wurde für die kommenden Erdbebenüberprüfungen der Objekte (Stufe 2) ein Leitfaden entwickelt, der das Vorgehen sowie die Qualität der Leistungen regelt, und eine einheitliche Dokumentation sicherstellt.

Mit der Risikobewertung des Portfolios wurde die Grundlage zum Thema Erdbebensicherheit gelegt, auf den die weiteren Schritte geplant und umgesetzt werden können. Nun werden die Erdbebenüberprüfungen bei den Objekten gemäss ihren Prioritäten erfolgen und, falls notwendig, Massnahmen umgesetzt.

Was ist ein Erdbeben?

Ein Erdbeben resultiert aus der Freisetzung von Energie, die durch die Verschiebungen und Reibungen der verschiedenen Platten der Erdkruste angehäuft wird (Plattentektonik). Die meisten Erdbeben werden vom Menschen nicht wahrgenommen. Das Herz eines Erdbebens wird Hypozentrum genannt. Es liegt zwischen der Oberfläche und einem Punkt in bis zu 700 Kilometern Tiefe. Das Epizentrum eines Erdbebens liegt senkrecht über dem Hypozentrum an der Erdoberfläche. Die Auswirkung eines Erdbebens hängt ab von der Distanz zum Hypo- und Epizentrum, dem lokalen Untergrund (Geologie) und der Bauweise des Bauwerks. (Quelle: SED / Schweizerischer Erdbebendienst)

Erdbeben entstehen durch einen plötzlichen Spannungsabbau entlang von Brüchen in der Erdkruste. Aufgrund der ständigen Bewegung der tektonischen Platten baut sich in den Gesteinsschichten auf beiden Seiten eines Bruches Spannung auf. Wenn diese gross genug ist, entlädt sie sich in einer plötzlichen, ruckartigen Bewegung. Die dabei freiwerdende seismische Energie breitet sich in Form von Wellen durch die Erde und entlang der Erdoberfläche aus und verursacht die als Beben wahrgenommenen Erschütterungen.

Erdbeben können auch durch menschliche Einwirkung ausgelöst werden, so wie beispiels-weise zum Jahreswechsel 2006/2007 durch das Erdwärmegewinnungsprojekt Deep Heat Mining Basel (Geothermie). Die stärksten Beben hatten damals eine maximale Magnitude (Mass für die Stärke von Erdbeben) von 3,4. Es gab rund 2’300 Meldungen von Haushaltun-gen in der Schweiz, Deutschland und Frankreich zu leichteren Schäden an Gebäuden.

Die Region Basel liegt nach dem Wallis in der zweithöchsten Gefährdungsstufe für Erdbeben in der Schweiz. 1356 ereignete sich in Basel das stärkste historische Erdbeben in Mitteleuropa mit einer geschätzten Magnitude von 6,5 bis 7,1. Es gab Schäden an Gebäuden, Kirchen und Burgen bis in einem Umkreis von 50 Kilometern. Durch das Beben ausgelöste Brände verursachten weitere Schäden und es gab zahlreiche Tote.

Eine Weihnachtsgeschichte: Ein neues Kleid für die kleine Tanne

Mitten in einem Tannenwald, umgeben von besonders prächtigen und aufrecht gewachsenen Tannenbäumen stand ein mageres Tännchen, dessen Spitze schief nach links dem Himmel entgegenwuchs. Es sah aus, als würde es um Hilfe rufen, weil es an seinem Schattenplatz zu ersticken drohte. Vielleicht aber wollte es auch nur in den Himmel hinauf winken. Wer aber sah das schon? Das Dunkel um die kleine Tanne blieb dunkel.

Mitten in einem Tannenwald, umgeben von besonders prächtigen und aufrecht gewachsenen Tannenbäumen stand ein mageres Tännchen, dessen Spitze schief nach links dem Himmel entgegenwuchs. Es sah aus, als würde es um Hilfe rufen, weil es an seinem Schattenplatz zu ersticken drohte. Vielleicht aber wollte es auch nur in den Himmel hinauf winken. Wer aber sah das schon? Das Dunkel um die kleine Tanne blieb dunkel.

Die Jahre vergingen und wieder war es Herbst geworden. „Sie sind soweit“, sagte der Förster, der die Tannen im Laufe der Zeit immer wieder besucht und umsorgt hatte. Wenig später kamen Leute. Mit schrillen Sägetönen arbeiteten sie sich durch den Tannenwald und eine Tanne nach der anderen fiel zu Boden. „Diese nicht!“, sagte der Förster und deutete auf die kleine Tanne mit dem mageren Nadelkleid und der schiefen Spitze. „Sie hat noch nicht das Waldleben kennen gelernt.“ „Die will auch keiner haben“, meinte einer der Männer. „Sie ist klein, mager und hässlich.“ Was dies bedeutete, wusste die kleine Tanne nicht. Es war ihr auch egal. Sie freute sich nur, endlich das Licht zu spüren und die Waldwelt zu sehen.

„Mach’s gut, Kleines!“, sagte der Förster zum Abschied. „Ich wünsche dir ein schönes Leben.“

Schön wurde es auch, das neue Leben der kleinen Tanne, die nicht wusste, was es bedeutete, hässlich zu sein. Die Sonne, der Nebel und der Regen nämlich begrüssten sie. Eines Tages stattete ihr auch der Förster wieder einen Besuch ab. „Ich habe dir Weihnachten mitgebracht“, sagte er und hängte Strohsterne und rote Äpfel in ihre Zweige. „Zauberschön siehst du nun aus.“ Was dieses ‚Weihnachten‘ bedeutete, wusste die kleine Tanne nicht. Sie genoss es nur, dass sich andere an ihr freuten. Es kamen nun auch öfter Menschen und blieben für ein Weilchen bei ihr stehen. Wanderer, die sich über ein Weihnachtsbäumchen mitten im Wald freuten. Sie lächelten, manchmal sangen sie auch ein Lied oder zwei. Auch Kinder besuchten sie eines Tages. Sie brachten Lichter mit und hängten kleine, glitzernde Kugeln an ihre Zweige. Auf die Spitze, die nun nicht mehr ganz so schief wuchs, setzten sie einen grossen, glänzenden Stern.

(Quelle: JayMantri)

„Nun feiern wir Waldweihnacht!“, sagten sie und zündeten Kerzenlichter an. Dann sangen sie Lieder und erzählten einander Geschichten von Tannenbäumen, Schnee, feierlichen Festen und dem Christkind. Das gefiel der kleinen Tanne und sie begann, dieses Weihnachten immer mehr zu mögen. Der Winter schmückte die kleine Tanne mit silbern schimmernden Kristallen und weissen Schneesternchen. „Nun bist du ein Schneebaum“, freute sich der Förster, als er die kleine Tanne nach den Weihnachtstagen wieder besuchte. Er nahm die glitzernden Kugeln und Sterne ab und hängte Vogelfutter an die Zweige. Auf den Boden legte er Stroh und Heu, damit die Tiere die kleine Tanne besuchten. Auch Wanderer kamen und so war sie nie alleine in diesem Winter. Und als der Schnee dem Frühling Platz machte, pflanzte der Förster mit seinen Leuten rings herum viele klitzekleine junge Tännchen an. Die nun nicht mehr kleine Tanne hatte ihnen viel zu erzählen. Sie kannte das Leben ja nun auch.

10 Fragen an: Andrea Bürki

In der Rubrik „zehn Fragen an“ beantworten Mitarbeitende der Bau- und Umweltschutzdirektion jeweils zehn ausgewählte Fragen der BUZ-Redaktion. In dieser BUZ stellen wir Ihnen Andrea Bürki, neue Mitarbeiterin in der Abteilung Kommunikation, vor.

BUZ: Was hat Sie dazu bewogen, sich für die Stelle als Mitarbeiterin in der Abteilung Kommunikation zu bewerben?

Bürki: Nach vielen Jahren als Journalistin wollte ich Neues lernen. Mir war es aber auch wichtig meine Erfahrungen aus der Zeit in den Medien in meinem neuen Arbeitsumfeld einbringen zu können.

Im Stellenbeschrieb der BUD sprach mich das vielfältige Aufgabengebiet an. Da ich mich sehr für die Politik interessiere, suchte ich nach einer Stelle mit einem direkten Bezug zur Politik.

Das ich nun geregelte Arbeitszeiten und keine Wochenend- und Feiertagsdienste mehr habe, ist natürlich das bekannte «Tüpfelchen auf dem i».

BUZ: Sie haben zuletzt neun Jahre bei Radio Basilisk gearbeitet. Wo liegen die grössten Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Ihrer neuen Tätigkeit in der BUD?

Bürki: Beim Radio ist es immer ein Spiel mit der Zeit. Radiobeiträge und Nachrichten müssen auf den Punkt genau sendebereit sein. Ein Aufschub ist nicht möglich. Auch die Arbeitszeiten sind klar vorgegeben. In meiner neuen Tätigkeit bin ich flexibler.

Als Redaktorin und Newsverantwortliche beim Radio lernt man in hektischen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und analytisch zu denken. Von diesen Fähigkeiten kann ich auch hier in der BUD-Kommunikation profitieren. Unter anderem hilft mir meine langjährige Erfahrung als Journalistin insbesondere bei heiklen Medienanfragen.

BUZ: Haben Sie sich eigentlich gut eingelebt in der BUD?

Bürki: Sehr! Ich fühlte mich vom ersten Tag an als vollzähliges Mitglied dieser Direktion und das war und ist ein tolles Gefühl!

BUZ: Was schätzen Sie besonders an Ihrer neuen Arbeitsstelle?

Bürki: Die vielfältigen Aufgaben und vielen verschiedenen Schnittstellen, das tolle Klima im Team, das spürbare Vertrauen des Chefs in meine Arbeit, die Nähe zur Politik, die Möglichkeit Neues zu lernen und Weiterbildungen zu besuchen.

BUZ: Was machen Sie als Ausgleich zum Arbeitsalltag?

Bürki: In meiner Freizeit dreht sich sehr viel um Pferde und ums Reiten. Wir haben selber zwei «Exemplare». Ausserdem bin ich Präsidentin des Pferdesportverbands Nordwest, ein Amt, das mir grosse Freude bereitet, aber auch viel Zeit in Anspruch nimmt.

BUZ: Wenn etwas nicht läuft wie gewohnt, was machen Sie dann?

Bürki: Da gibt es verschiedene «Varianten» und diese sind abhängig von der Situation und meiner Verfassung. Ich kann sehr ruhig bleiben, ich kann aber auch anders (lacht).

BUZ: Mit was kann man Sie auf die Palme bringen?

Bürki: Respektlosigkeit, Ignoranz, «Schleicher» auf der linken Autobahnspur

BUZ: Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?

Bürki: Die Autobiographie von Michelle Obama: «Becoming». Diese Frau hat mich sehr beeindruckt. Sie hat nicht nur ihre Aufgabe als First Lady bravourös gemeistert, sie hat sich schon vor der Amtszeit ihres Mannes für die Rechte von Frauen und Mädchen eingesetzt. Ausserdem hat sie es verstanden Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen.

BUZ: Wo wohnen Sie und wie kommen Sie zur Arbeit?

Bürki: Ich wohne mit meiner Familie in Gelterkinden. Wir sind «zugezogene Basler», fühlen uns aber im Oberbaselbiet sehr wohl. Zur Arbeit komme ich mit dem Zug.

BUZ: Was darf in Ihrem Kühlschrank nie fehlen?

Bürki: Cola zero!!! Man nennt es auch Sucht (lacht)

In eigener Sache

Wir verabschieden

Von September bis Dezember 2019 haben sich elf Mitarbeitende von der Bau- und Umweltschutzdirektion verabschiedet, um in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. Für ihre langjährige Treue und ihren wertvollen Einsatz möchten wir ganz herzlich danken. Wir wünschen Ihnen für den neuen Lebensabschnitt viele freudige Jahre in bester Gesundheit mit viel Tatendrang für all die Dinge, die Ihnen Freude und Glück bescheren. Alles Gute!