Liebe Leserin

Lieber Leser

Ein wiederum ereignisreiches 2022 neigt sich dem Ende zu. Die schwierige weltpolitische Lage und die Sorge einer möglichen Energiemangellage in der Schweiz und Europa beschäftigen uns seit Monaten. Trotz dieser Herausforderungen, die uns alle betreffen, sind wir in der Schweiz nach wie vor sehr privilegiert. In der Adventszeit bietet sich die Gelegenheit, inne zu halten, sich dies bewusst zu machen und dankbar zu sein, in einem der sichersten Länder der Welt zu leben.

Aber auch im Tagesgeschäft ist einiges gelaufen und ein Ausblick ins kommende Jahr zeigt, dass erneut wichtige Projekte anstehen. Der Fahrplanwechsel 2023 hat vor Kurzem stattgefunden und im Verkehrsnetz von Salina Raurica kam es zu grossen Veränderungen und Verbesserungen. Nun profitieren die Nutzerinnen und Nutzer von Taktverdichtungen, neuen Anschlussmöglichkeiten am Bushof Augst Stundeglas und von verbesserten Linienführungen. Was sich alles verändert hat, lesen Sie in dieser Ausgabe der BUZ.

In diesem Jahr versuchte das Amt für Umweltschutz und Energie mit einer dafür geschaffenen Praktikumsstelle die Tigermücken-Population bei den Freizeitgärten Sternenfeld in Birsfelden zu tilgen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Eindämmung des Insekts ist die Mitarbeit der Bevölkerung beim Vermeiden von Brutstätten. Wie der Versuch gelaufen ist, erfahren Sie in der aktuellen BUZ.

Ein Artikel widmet sich den Umbauarbeiten am Regierungsgebäude in Liestal, die im Frühling 2023 starten. Mit den Arbeiten soll die Sicherheit verbessert und das Gebäude optimiert werden. Während der Bauzeit wird der gesamte Betrieb des Regierungsgebäudes inklusive Landrat in das Bauzeitprovisorium an der Kasernenstrasse gezügelt.

Ebenfalls in der aktuellen BUZ finden Sie einen Bericht zum Doppelspurausbau Spiesshöfli in Binningen. Zwischen der Kreuzung Gorenmatt und der Haltestelle Binningen Schloss wird die Tramstrecke von einer auf zwei Spuren ausgebaut. Die Massnahmen dienen der Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden, verbessern die Fahrplanstabilität im Tramnetz und optimieren die Infrastruktur, auch im Hinblick auf das kommende Expresstram Leimental.

Für die nahenden Feiertage wünsche ich Ihnen viele besinnliche Momente mit Ihren Liebsten und einen guten Übergang in ein neues und hoffentlich weltweit friedlicheres Jahr 2023.

Isaac Reber

Vorsteher

Meilensteine im Verkehrsnetz von Salina Raurica

Am Wochenende des ÖV-Fahrplanwechsels vom 11. Dezember 2022 fanden grosse Änderungen im Verkehrsnetz von Salina Raurica statt. Praktisch alle Verkehrsteilnehmenden sind von den Anpassungen betroffen und können zum Teil auch sehr deutlich davon profitieren.

Wer jetzt in der Routine der vertrauten Lauf- und Fahrwege in Salina Raurica unterwegs ist, wird einige Überraschungen erleben. Der Durchgangsverkehr befährt die neue Kantonsstrasse. Auch die Busse fahren ein kurzes Stück auf der Rauricastrasse, ansonsten aber weiterhin auf der Rheinstrasse. Die Velos finden dort plötzlich viel mehr Platz vor. Für das Nachhausekommen im Auto oder eine Anlieferung ins Gewerbegebiet braucht es je nach Fahrtrichtung eine ganz neue Route. Die Haltestellen der Busse wurden teilweise verlegt und die Fahrpläne und Strecken der Linien haben sich verändert.

Mit dem Bau der Rauricastrasse entlang der Autobahn hat der Kanton die Möglichkeit geschaffen, dass sich Pratteln und Augst in Richtung Fluss entwickeln können. Das Areal wird nun nicht mehr von einer stark frequentierten Durchgangsstrasse zerschnitten, die Funktion der Rheinstrasse beginnt sich zu wandeln. Und damit auch die Fahrstrecken für den Transitverkehr und in die Quartiere hinein. Dies wird eine Phase der Umgewöhnung brauchen, die sich aber rasch zu einer neuen Routine entwickeln wird.

(Quelle: Anex & Roth)

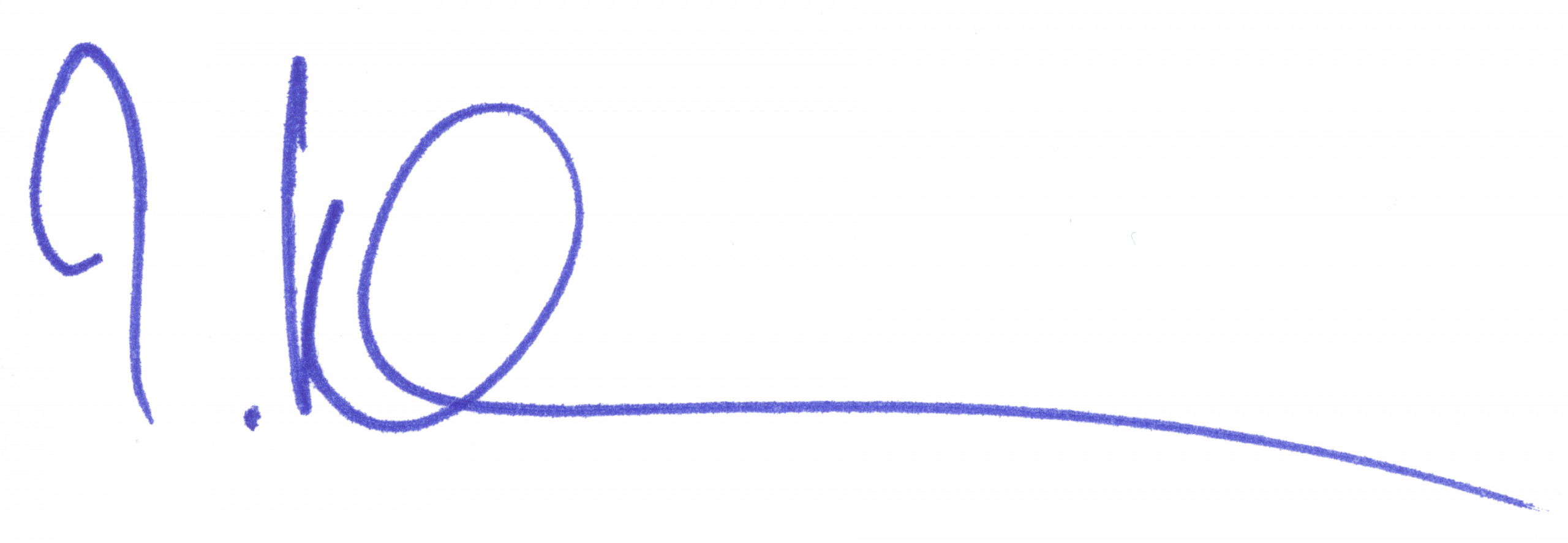

Folgende Umstellungen wurden aktiviert:

- Transitverkehr: Die Rheinstrasse steht als Ost-West-Route durch Salina Raurica nicht mehr zur Verfügung. Von Westen (Birsfelden-Schweizerhalle) her betrachtet werden die Fahrzeuge hinter der Salinenstrasse von der Rhein- auf die neue Rauricastrasse gelenkt. Beim Kreisel Frenkendörferstrasse besteht die Möglichkeit, nach rechts zur Autobahn oder nach links zur Ampel Frenkendörfer-/Rheinstrasse zu fahren.

- Zubringerdienst Gewerbe: Aus beiden Richtungen verläuft die Zufahrt zum Gewerbegebiet Netzibodenstrasse/Lohagstrasse über die Rauricastrasse bis zum Kreisel Zurlinden. Von dort aus werden (als Baustellenumfahrung) eine provisorische Strasse, die bisherige Rheinstrasse und die Lohagstrasse befahren. Die Rückfahrt erfolgt auf der gleichen Strecke. Auf der Netzibodenstrasse wird 2022 und 2023 intensiv gebaut – dort ergeben sich von Zeit zu Zeit lokale Änderungen des Verkehrsregimes.

- Quartierverkehr: Aus allen Richtungen erfolgt die Zufahrt zu den Liegenschaften im Längi-Quartier und in den Arealen nördlich der Rheinstrasse über die Kreuzung Frenkendörferstrasse/Rheinstrasse. Auf Höhe Kraftwerkstrasse (Augst) endet der motorisierte Individualverkehr – für die Wegfahrt kann auch der Quartierverkehr nicht mehr über die Rheinstrasse in Richtung Schweizerhalle-Birsfelden fahren.

- Öffentlicher Busverkehr: Die Buslinien biegen neu beim Zurlindenkreisel in das Areal ein. Von dort gelangen sie via Haltestelle Zurlinden auf die Rheinstrasse und umfahren so die Baustelle auf der Netzibodenstrasse. Die Haltestellen Steinhölzli und Längipark befinden sich an einem provisorischen Standort. Die Haltestelle Längi ist aufgehoben. Der Bushof Augst Stundeglas bei der Längi ist seit 11. Dezember in Betrieb.

- Fuss- und Veloverkehr: Der Velo- und Fussverkehr kann die Rheinstrasse weiterhin nutzen. Diese wird sich in den nächsten Jahren zugunsten der Aufenthaltsqualität weiter verändern. Die Querung der Frenkendörferstrasse bleibt aktuell bestehen – eine Fuss- und Velobrücke ist in Bau. Die Rauricastrasse ist für den Veloverkehr gesperrt.

Neue Linie, neue Strecken, neue Zeiten

Für alle, die häufig den öffentlichen Verkehr nutzen, dürfte der Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 ein Freudentag gewesen sein. Die Anpassungen bringen einen grossen Mehrwert mit sich. Dies geschieht über Taktverdichtungen, neue Anschlussmöglichkeiten am Bushof Augst Stundeglas und durch Verbesserungen der Linienführung sowie des Fahrplans der Busse:

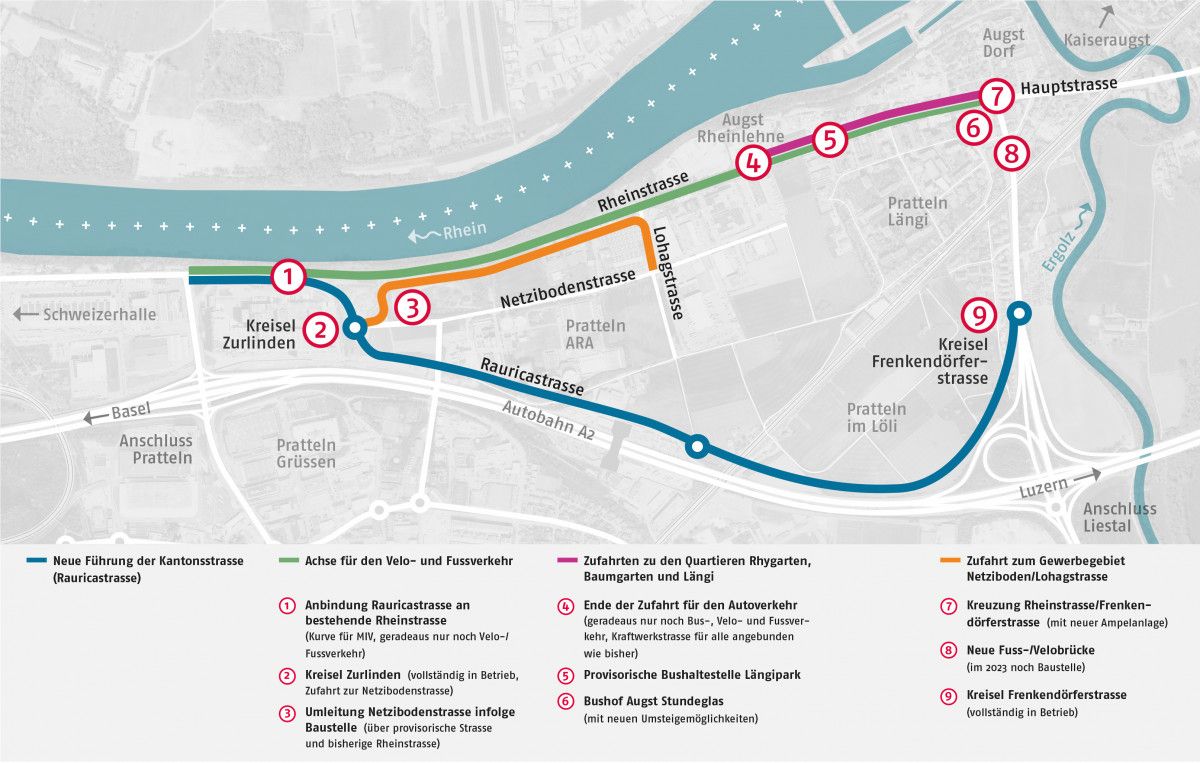

- Die Linie 72 Lupsingen–Liestal wurde via Arisdorf bis Augst verlängert. Sie verkehrt täglich bis ca. 21.00 Uhr im 30-Minuten-Takt. Zu den Randzeiten gilt der 60-Minuten-Takt.

- Bei der Linie 81 Liestal–Augst–Basel wird der 30-Minuten-Takt täglich von ca. 5.00 Uhr bis ca. 1.00 Uhr angeboten.

- Die Linie 83 verkehrt neu auf dem Abschnitt Kaiseraugst–Augst–Pratteln–Wanne. Sie verkehrt von ca. 6.00 Uhr bis ca. 9.00 Uhr und von ca. 16.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr im 15-Minuten-Takt. Ausserhalb dieser Zeiten und an den Wochenenden verkehrt sie im 30-Minuten-Takt. In Pratteln bietet sie Anschlüsse auf die S1 und S3 nach Basel, in Kaiseraugst auf die S1 nach Frick/Laufenburg.

- Die Linie 84 wurde von Kaiseraugst nach Augst verlängert.

- Die Express-Kurse der Linie 84 werden neu unter der Nummer 85 geführt. Die Fahrstrecke wird angepasst. Zwischen Liebrüti und Pratteln verkehrt die Linie ohne Halt.

In ihrem Endzustand werden die Buslinien 81 und 83 von der Haltestelle Pratteln Zurlinden aus durch die Netzibodenstrasse fahren, die aktuell durch die Gemeinde Pratteln umgebaut wird. Die Haltestellen Steinhölzli und Längipark werden sich nach Bauende entsprechend verschieben.

Mit dem Fahrplanwechsel 2022 wurde eine provisorische Linienführung in Betrieb genommen (Quelle: Anex & Roth / Swisstopo)

Die Haltestelle des Bushofs bei der Längi ist als „Stundeglas“ bezeichnet, entsprechend einem benachbarten Gebiet in Augst. Es hat seinen Flurnamen vermutlich wegen seiner Form erhalten, die an ein Stundenglas (Sanduhr) erinnert. An der Haltestelle treffen sich die Linien 72, 81, 83 und 84 und ermöglichen ein einfaches Umsteigen. Seit 11. Dezember 2022 sind die Haltekanten fertiggestellt. Die letzten Abschlussarbeiten erfolgen im Frühling 2023.

Lässt sich ein Tigermückenbestand tilgen?

Asiatische Tigermücken sind bereits in einigen Regionen der Welt zu einer Plage geworden. Nebst dem aggressiven Stechverhalten ist diese Mückenart auch eine potentielle Überträgerin viraler Krankheitserreger. Einmal an einem Ort angesiedelt, sind sie kaum mehr wegzukriegen. Zum Zeitpunkt Mai 2022 bildete eine Population im Gebiet des Freizeitgarten-Areals Sternenfeld in Birsfelden die einzige im Kanton Basel-Landschaft. Mit einer intensiven Sensibilisierungs- und Beratungskampagne wurde versucht, diese zwar etablierte, aber räumlich begrenzte Population zu tilgen. Dazu wurde im Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) eine Praktikumsstelle geschaffen.

Asiatische Tigermücken benötigen zur Fortpflanzung und Eiablage kleine und stehende Wasseransammlungen wie sie in Giesskannen, Eimern oder Regenwasserfässern vorzufinden sind. In solchen Brutstätten können sich die Larven entwickeln. Solche kleine Wasseransammlungen gibt es in Freizeitgärten zur Genüge, weshalb diese auch als Hotspots für Tigermücken gelten. Florian Furger studiert Umwelttechnik an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz. Er absolvierte von Mai bis Oktober 2022 ein Praktikum beim Amt für Umweltschutz und Energie (AUE). Die fachliche Betreuung des Tilgungsversuchs erfolgte durch das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institute (Swiss TPH). Im Rahmen des Praktikums sollte die Tigermückenpopulation bei den Freizeitgärten Sternenfeld in Birsfelden, unterstützt durch eine intensive Sensibilisierungs- und Beratungskampagne, bekämpft und nach Möglichkeit auch getilgt werden.

Das Areal der Freizeitgärten Sternenfeld in Birsfelden (Quelle: FGV Birsfelden)

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Eindämmung der Tigermücke ist die Mitarbeit der Bevölkerung beim Vermeiden von Brutstätten. Diese wurde bei vielen persönlichen Gesprächen, der Abgabe von Informationsmaterial und praktischen Tipps sensibilisiert. Um allfällige Sprachbarrieren überwinden zu können, wurden die Informationsblätter in zwölf verschiedenen Sprachen gedruckt und verteilt. Damit möglichst viele der Gartenmieterinnen und -mieter erreicht werden konnten, wurden die Rundgänge vermehrt an den Wochenenden und an den Abenden durchgeführt.

Da trotz aller Aufklärungsarbeit nicht alle Wasseransammlungen beseitigt oder abgedeckt wurden, musste nachgeholfen werden. In regelmässigen Kontrollgängen lief Florian Furger das Areal systematisch ab und beseitigte noch vorhandene Brutstätten, suchte das Gespräch mit den Pächterinnen und Pächtern, montierte Mückennetze auf Regenwasserfässern und setzte, wo nötig, ein biologisches Larvizid auf der Basis von B.t.i.* ein.

Florian Furger beim Abdichten eines Regenwasserfasses mit Mückennetz (Quelle: AUE)

Erkenntnisse und Ausblick

Im Verlauf des Spätsommers zeigte sich, dass die Asiatische Tigermücke, einmal etabliert, nicht mehr verschwindet: Rückmeldungen von den Gartenmieterinnen und -mietern und bestätigte Eiablagefallen des Swiss TPH zeigten, dass die Population nach wie vor vorhanden ist. Auch hat die starke Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke im übrigen Kantonsteil aufgezeigt, dass Verschleppungen trotz intensiven Massnahmen nicht zu verhindern sind. Waren die Bemühungen nun umsonst? Nein, mit Sicherheit konnte die Populationsdichte durch diese Aktion niedriger gehalten werden, als dass es ohne Massnahmen der Fall gewesen wäre. Die Belästigung der Pächterinnen und Pächter und die Ausbreitungsgeschwindigkeit wurden reduziert. Damit geht ebenfalls eine Reduktion des Risikos einer Krankheitsübertragung einher, was in Zukunft im Fokus der kantonalen Bekämpfungsstrategie stehen wird. Auch folgte die Erkenntnis, dass dem Vermeiden von Ansiedlungen durch Präventionsmassnahmen eine grosse Bedeutung beigemessen werden muss. Dies wiederum setzt viel Präventivarbeit und die Mitarbeit der Bevölkerung voraus.

Kleine, temporäre und stehende Wasseransammlungen sind ideale Brutstätten für Tigermückenlarven (Quelle: Projekt Tiger)

* B.t.i. oder Bacillus thuringiensis israelensis ist ein Bakterium und ein natürlicher Krankheitserreger von Stechmückenlarven, welches praktisch überall auf der Welt vorkommt. Für die Herstellung des Larvizids werden die Bakterien kultiviert und das entsprechende Toxin (ein Protein) daraus gewonnen.

Einweihung der Sekundarschule Frenke in Liestal

Die Gesamtsanierung der Sekundarschule Frenke wurde nach zweijähriger Bauzeit abgeschlossen. Das rundum erneuerte Schulhaus wurde der Schule Mitte September 2022 feierlich übergeben. 18 Klassenzimmer mit erweitertem Gruppenraum bieten nun viel Raum für die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler.

Helle Klassenzimmer mit Möbeln aus Lärchenholz (Quelle: R. Weyeneth)

Das 1974 in Betrieb genommene Schulhaus Frenke wurde in den letzten zwei Jahren umfassend saniert. Der Baustart erfolgte im Oktober 2020, die Bauarbeiten konnten trotz Corona ohne Unterbruch durchgeführt werden. Die Schadstoffe aus den 1970er Jahren wurden vollständig entfernt und fachgerecht entsorgt.

Für die Sanierung wurde das Gebäude quasi auf den Rohbau zurückgebaut. Möglich war dies, weil sich die Rohbaustruktur weiterhin eignete und weil damit, im Vergleich zum Erstellen eines Neubaus, graue Energie vermieden werden konnte. Die bautechnischen Anforderungen und Sicherheitsvorgaben an heutige Gebäude wurden bei der Sanierung berücksichtigt. Das neue Schulhaus verfügt nun über zeitgemässe technische Installationen, hindernisfreie Zugänge und ist erdbeben- und brandschutzgesichert. Zudem kann der Energieverbrauch zukünftig erheblich reduziert werden.

Die neue Gebäudehülle ist eine nachhaltige, vorgehängte Holzelementfassade, bekleidet mit einer schwarzen sägerauen Holzbretterschalung und naturbelassenen Lärchenfenstern.

Die Baumaterialien wurden nach den Vorgaben für ein gesundes Innenraumklima ausgewählt und von einer unabhängigen Fachstelle überprüft und zertifiziert.

Dunkle Holzfassade mit Lärchenfenstern und hellen Ausstellstoren (Quelle: R. Weyeneth)

Um das Betriebskonzept der Schule für die rund 390 Schülerinnen und Schüler und circa 50 Lehrpersonen räumlich am besten umzusetzen, verfügt jedes der 18 neuen Klassenzimmer über einen integrierten Gruppenraum. Die hellen und grossen Räume schaffen viel Platz für individuelles Lernen und Arbeiten. Dies gilt ebenso für die dreigeschossige Mediathek. Auch die neuen Spezialräume ermöglichen kreatives Arbeiten. Eine grosse Aula und ein neuer Allwetterplatz bieten viel Raum für Bewegung.

Die Biodiversität wird rund um den Pausenhof mit einheimischen Stauden und Gräsern deutlich verbessert, auch das Regenwasser wird in Zukunft überwiegend vor Ort versickert. Zusätzlich werden die seit längerem ungebrauchten Öltanks im Keller neu als Regenwassertanks für die Bewässerung der Umgebung und des bestehenden Sportrasens genutzt. Das Dach ist neu extensiv begrünt und dient mit der neuen Photovoltaikanlage zugleich auch der Stromversorgung des Schulhauses.

Das Kunstwerk «Stafette» am Sportpavillon zwischen Hartplatz und Laufbahn (Quelle: R. Weyeneth)

Das Kunstwerk «Progression» der 1942 in Basel geborenen Künstlerin Sylvia Goeschke ist seit der Einweihung 1974 Teil des Schulhauses. Heute, fast 50 Jahre später, wird die transformierte Wand-installation aus mehrfach lackiertem Alucobond zwischen Hartplatz und Laufbahn neu als «Stafette» präsentiert.

Am 16. September 2022 wurde das Gebäude feierlich von der Bau- und Umweltschutzdirektion an die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion übergeben. Auf dem Schulhof wurde zu diesem Anlass gemeinsam ein Baum gepflanzt, der die nächsten Generationen von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen begleiten und hoffentlich auch die nächste Sanierung in einigen Jahrzehnten erleben wird.

Einweihungsfeier der Sekundarschule im September 2022 (von links): Isaac Reber, Regierungsrat; Dieter Steinegger, Schuleiter; Aleksandar Lujic, Schulleiter; Juliane Grüning, Projektleiterin, Hochbauamt; Monica Gschwind, Regierungsrätin; Marco Frigerio, Kantonsarchitekt

Bauzeitprovisorium: Regierungsgebäude zügelt an die Kasernenstrasse

Im Frühling 2023 starten die Umbauarbeiten am Regierungsgebäude in Liestal. Während der Bauzeit zügeln die Landeskanzlei, die Sicherheitsdirektion und auch der Landrat an die Kasernenstrasse in Liestal ins ehemalige Lehrer/-innen-Seminar. Der Umbau dauert rund ein Jahr. Der Fokus der Arbeiten liegt auf einer verbesserten Personensicherheit und Gebäudenutzung.

Mit dem Umbau und der Sanierung des Regierungsgebäudes soll die Personensicherheit verbessert werden. Gleichzeitig wird das denkmalgeschützte Gebäude saniert und ebenfalls in der Nutzung optimiert. Bereits 2020 wurde die Realisierung des Projekts durch den Landrat bewilligt. Aktuell laufen die Ausschreibungen für die Bauarbeiten. Der Baubeginn ist nach den Frühlingsferien 2023 vorgesehen. Die Arbeiten werden rund ein Jahr dauern. Während dieser Zeit wird der gesamte Betrieb in das Bauzeitprovisorium an der Kasernenstrasse 31 in Liestal ausgelagert: In die Villa Blumenau und die umgebenen Bauten des ehemaligen Lehrer/-innen-Seminars. Neben den erforderlichen Büroarbeitsplätzen für die Landeskanzlei und die Sicherheitsdirektion wird im Provisorium auch ein Saal für die Landratssitzungen bereitgestellt.

Provisorium: Bestehender Eingangsbereich von der Kasernenstrasse aus gesehen (Quelle: HBA)

Die Anlage an der Kasernenstrasse wird aus mehreren Bauteilen aus verschiedenen Epochen gebildet und befindet sich im Besitz des Kantons Basel-Landschaft. Die Villa Blumenau wurde1846 erbaut und ist im Inventar der geschützten Baudenkmäler eingetragen. Die daran angegliederten eingeschossigen Gebäude des ehemaligen Lehrer/-innen-Seminars stammen ihrerseits aus den Jahren 1962 bis 1993. Nach dem Umzug der Pädagogischen Hochschule in die heutige FHNW in Muttenz 2018, beherbergte die Anlage ein Bauzeitprovisorium für die diesen Herbst fertiggestellte Sekundarschule Frenke in Liestal. Zurzeit wird das ursprünglich für Schulnutzungen konzipierte Gebäude auf seine neue Funktion als provisorisches Regierungsgebäude ertüchtigt. Die Arbeiten sind seit Juli dieses Jahres im Gange.

Die Umbauarbeiten sind in vollem Gange (Quelle: HBA)

Nötige Eingriffe

Zuerst musste die Anlage für Nachfolgenutzungen im Allgemeinen instandgesetzt werden: Das Tragwerk wurde optimiert, die Kanalisation saniert und die bestehenden WC-Anlagen wurden vollständig ersetzt. Ausserdem werden verschiedene Bodenbeläge ersetzt, Bereiche der Gebäudehülle saniert und das Gebäude insgesamt sanft renoviert. Dabei wird vor allem darauf geachtet, den Nachhaltigkeitsaspekten Rechnung zu tragen, die bestehende Bausubstanz soweit als möglich zu erhalten und Neueinbauten reversibel einzubringen. Nach den Renovationsarbeiten eignet sich die Anlage als effiziente Lösung für anstehende Bauzeitprovisorien in den Jahren 2023 bis 2026. Als Provisorium für das Regierungsgebäude werden Schulzimmer jetzt zu Büroräumen, Werkstätten zu Sitzungszimmern und wo ursprünglich die Mensa lag, entsteht der Landratssaal.

Die Arbeiten verlaufen planmässig und die Räumlichkeiten werden nach den Frühlingsferien 2023 pünktlich als Provisorium für das Regierungsgebäude bereitstehen.

Wenn der Betrieb des Regierungsgebäudes wieder «ausgezogen» ist, bestehen bereits Pläne: Die Liegenschaft wird während der Erneuerung des Kantonsgerichts als provisorisches Gerichtsgebäude dienen.

Visualisierung des geplanten Landratssaal-Provisoriums (Quelle: HBA)

Industrietaucher überprüfen und reinigen Becken auf der ARA

Abwasserreinigungsanlagen (ARA) reinigen durchgehend unser Abwasser. Um sie auf mögliche Schäden zu überprüfen, muss dies unter laufendem Betrieb mit Hilfe von Industrietaucherinnen und Industrietaucher geschehen. Diese kontrollieren die Anlagenteile unter Wasser unter schwierigen Bedingungen mit schlechter oder gar ohne Sicht und reinigen diese, wenn nötig.

Wer von der Wölferstrasse in Füllinsdorf her an der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf vorbei geht, bemerkt die grossen Stahlkonstruktionen, die sich langsam aber stetig um die Wasserbecken drehen. Dabei handelt es sich um sogenannte Schlammräumer. Diese saugen den Schlamm aus den Nachklärbecken ab und bringen ihn zurück in die Belebungsbecken. Der Schlamm beinhaltet Bakterien, die für die Umwelt giftige Stoffe wie Ammonium und Nitrit abbauen. Da Schlamm schwerer ist als Wasser, sammelt sich dieser auf dem Grund des Beckens und muss dort vom Schlammräumer abgesaugt werden.

Eine Abwasserreinigungsanlage (ARA) läuft ohne Unterbruch und muss deshalb regelmässig auf Verschleiss und Schäden untersucht werden. Anlagenteile oberhalb des Wasserspielgels lassen sich gut kontrollieren, aber wie werden die Teile unterhalb des Wasserspiegels beurteilt, ohne die Anlage zu entleeren? Hier kommen spezialisierte Industrietaucher/innen zum Zug: Diese können in schwierigen Umgebungen über eine längere Zeit unter Wasser respektive in diesem Fall unter Abwasser den Zustand der Anlagenteile überprüfen. Gleichzeitig reinigen sie den Räumer, fotografieren und filmen ihn, damit die Spezialisten den technischen Zustand beurteilen können. Wenn es die Sicht aufgrund der Trübung nicht zulässt, tasten die Taucher/innen die Teile mit den Händen ab und teilen den Zustand über Funk mit. Ein Tauchgang dauert rund 90 Minuten. Zunächst zieht der/die Taucher/in einen Vollschutzanzug mit Taucherhelm an und wird an die externe Atemluftanlage angeschlossen. Zur Sicherheit wird auf dem Rücken eine Atemluftflasche befestigt, um im Notfall auch unabhängig von der externen Atemluft das Becken zu verlassen.

Taucher beim Einstieg ins Becken (Quelle: AIB)

Industrietaucher/innen arbeiten in einem Dreierteam. Der/die Taucher/in wird per Gegensprechanlage betreut und wird mit Bildern und Zeichnungen zu den Anlagenteilen geleitet. Eine weitere spezialisierte Person kümmert sich um die Technik. Der/die Taucher/in beschreibt, was unter Wasser untersucht wird und die betreuende Person dokumentiert den Befund. Nach dem Tauchgang wird der/die Taucher/in gründlich gereinigt und desinfiziert. Auch wenn das Wasser kühle 22°C hatte, so kommen Taucher/innen doch recht ins Schwitzen.

Das Dreierteam hat die beiden Nachklärbecken der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf und der ARA Frenke 3 in Bubendorf überprüft und gleichzeitig auch gereinigt. Die Resultate haben ergeben, dass die Schlammräumer ihre Funktion erfüllen. Es gab auch Hinweise auf den Zustand der Teile, damit der Unterhalt effizient geplant werden kann.

Während den Tauchgängen haben die Klärwerksfachleute die Kläranlage permanent auf Abweichungen kontrolliert. Es konnten keine negativen Einflüsse auf die ARA aufgrund der Tauchgänge festgestellt werden. Die Leistung der ARA blieb konstant gut.

In den nächsten Wochen geht es nun darum, gewisse Teile an den Schlammräumern präventiv zu ersetzen. Wahrscheinlich werden auch diese Arbeiten mit Unterstützung der Taucher durchgeführt.

Denkmaltage 2022: Freizeit in der Kantonshauptstadt Liestal

«Freizeit – Temps libre – Tempo libero – Temps liber» war das Motto der diesjährigen Tage des Denkmals vom 10. September. Zahlreiche Türen öffneten sich zu den verschiedensten «Freizeitanlagen» von der Römerzeit bis ins 20. Jahrhundert. Das Highlight war ein Postenlauf der besonderen Art, organisiert von zwei Primarklassen aus Liestal: Als Stadtführende stellten sie verschiedene Orte im «Stedtli» vor.

Die europaweit in 50 Ländern stattfindenden «European Heritage Days» werden auch im Baselbiet begangen. Ziel der Veranstaltungen ist es stets, bei der Bevölkerung das Interesse an Kulturgütern zu wecken und das Wissen um die denkmalpflegerischen Aufgaben und Tätigkeiten zu erweitern. Die Kantonale Denkmalpflege beteiligt sich seit Jahren an diesem Anlass. Gemeinsam mit der Kantonsarchäologie, Augusta Raurica sowie weiteren Institutionen stellt sie ein eigenes, spannendes Programm zusammen. Nach der Eröffnung durch Regierungsrat Isaac Reber öffneten sich die Türen zum Sport- und Volksbad Gitterli mit seiner Baselbieter Bädergeschichte, zum Dichter- und Stadtmuseum mit seinen Schätzen, zur römischen Villa Munzach, zum Rathaus und zum Museum.BL. In Kaiseraugst bot Augusta Raurica zudem Führungen zu den römischen Rheinthermen an.

Daneben wurde an den Denkmaltagen auch aus erster Hand zu aktuellen Renovations-, Umnutzungs- und Bauvorhaben vor Ort informiert: Die Grossbaustelle der SBB, die Umnutzung des Ziegelhofareals, die bauliche Verdichtung im Oristal oder die Renovation des Regierungsgebäudes waren Themen der Führungen, neben Erkundigungen der Stadt und ihrer Geschichte.

Schülerinnen und Schüler der Primarschule Frenke führen auf einem Postenlauf zum Thema Baukultur durchs «Stedtli» (Quelle: ARP)

Ein besonderes Highlight war der Posten-Rundgang im Stedtli, der von den Kindern zweier Primarklassen des Schulhauses Frenke organisiert und betreut wurde. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich im Vorfeld intensiv mit dem Stedtli und seiner spannenden Geschichte auseinandergesetzt und präsentierten an zahlreichen Plätzen dessen vielfältige, geschichtliche und baukulturelle Vergangenheit. Die Denkmaltage 2022 sprachen viele interessierte Personen an und waren ein grosser Erfolg.

Die Primarklasse hat ein Modell des Regierungsgebäudes gebaut und ausgestellt (Quelle: ARP)

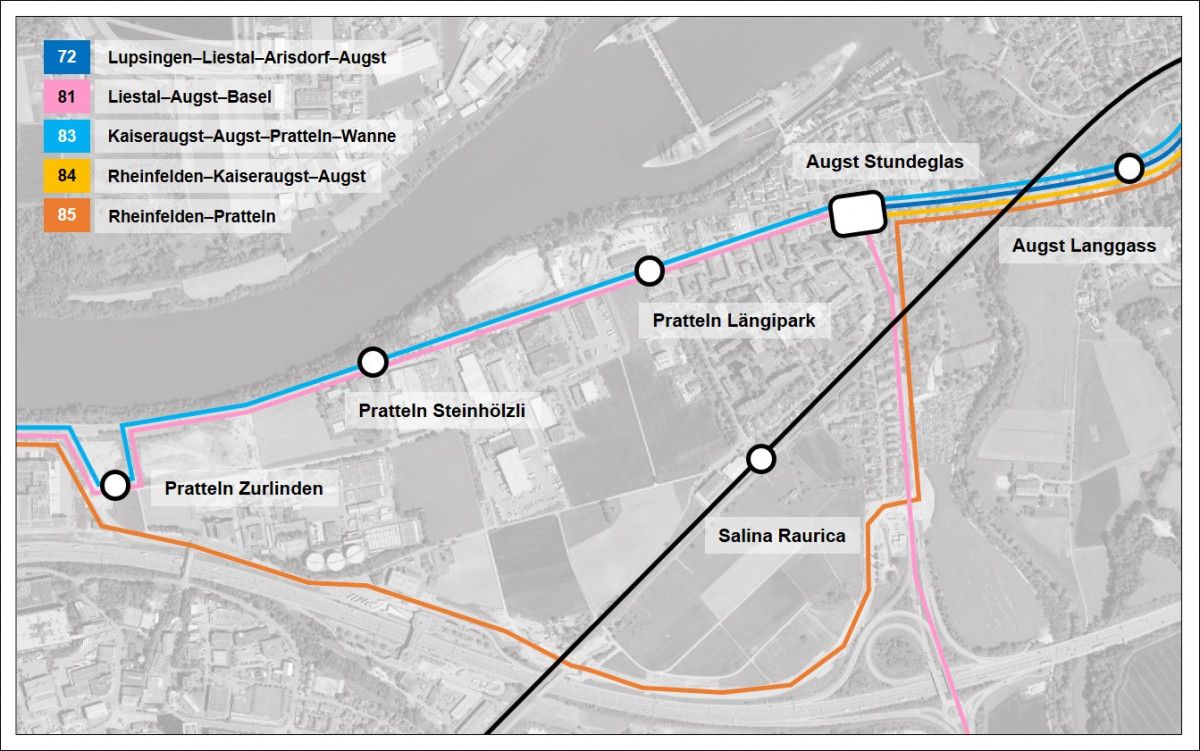

Doppelspur Spiesshöfli Binningen – ein „Flaschenhals“ löst sich auf

Der Einspurabschnitt der BLT-Tramlinien 10/17 in Binningen wird bis Mitte 2025 der Vergangenheit angehören. Zwischen der Kreuzung Gorenmatt und der Haltestelle Binningen Schloss laufen die vorbereitenden Arbeiten für den Doppelspurausbau. Parallel dazu wird eine Gesamterneuerung des Verkehrsraums auf gleicher Strecke stattfinden.

Der westliche Schenkel der Tramlinie 10 ab Rodersdorf und die Linie 17 ab Ettingen sind unverzichtbare Bestandteile des Verkehrsnetzes zwischen dem Leimen-/Birsigtal und der Stadt Basel. Während andere Engpässe längst beseitigt wurden, stellt der rund 350 Meter lange Einspurabschnitt in Binningen die Sicherheit und Verlässlichkeit des öffentlichen Verkehrs täglich auf die Probe. Abhilfe schafft das Projekt Doppelspur Spiesshöfli Binningen, dessen Umsetzung vor wenigen Wochen begonnen hat.

Ab Mitte 2025 werden die Tramzüge der BLT Linien 10/17 zweispurig durch Binningen verkehren (Quelle: Anex & Roth)

Im Projektperimeter bestehen heute fünf ungesicherte Bahnübergänge, an denen sich immer wieder auch schwere Unfälle ereignen. Gemäss der Eisenbahnverordnung müssen sie abgesichert oder aufgehoben werden. Im Sinne einer koordinierten Investition betrachtet das Projekt das Gesamtsystem des Schienen- und Strassenraums. Deshalb werden nicht nur Arbeiten an den Gleisen und Übergängen erfolgen, sondern auch an der Bottmingerstrasse, die als Kantonsstrasse einer täglichen Belastung von rund 13'000 Fahrzeugen ausgesetzt ist. Sie wird instandgesetzt und zusammen mit dem Trottoir auf die notwendige Breite erweitert.

Das Projekt und seine Teile

Zwischen der Kreuzung Gorenmatt und der Haltestelle Binningen Schloss wird die Tramstrecke von einer auf zwei Spuren ausgebaut, wo die BLT-Linien 10/17 ab Mitte 2025 gleichzeitig in beide Richtungen verkehren können. Im Vergleich zum Jahresbeginn 2018, als das Vorhaben der Öffentlichkeit und auch in der BUZ vorgestellt wurde, weisen die definitiven Pläne zwei markante Unterschiede auf. Zum einen wird Rasen statt Schotter die Schienen umgeben, zum anderen hat das Bundesamt für Verkehr den Perimeter auf den geraden Streckenteil begrenzt. Für die Haltestellen Binningen Schloss und Bottmingermühle treibt die BLT entsprechend dem Behindertengleichstellungsgesetz zwei separate Projekte voran.

Die Massnahmen im Perimeter dienen der Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden, verbessern die Fahrplanstabilität im Tramnetz und optimieren die Infrastruktur auf der Verkehrsachse zwischen Stadt und Agglomeration.

Projektperimeter für Tramtrassee und Strassenraum im Projekt „Doppelspur Spiesshöfli Binningen“ (Quelle: Anex & Roth)

Insgesamt werden folgende Arbeiten umgesetzt:

- Rückbau der Gebäude Bottmingerstrasse 20 bis 44

- Erstellen einer Erschliessungsstrasse parallel zum Tramtrassee

- Ausbau des Tramtrasses von einer auf zwei Spuren mit Rasengleis

- Anpassen der Breite der Kantonsstrasse (Bottmingerstrasse) auf 7 Meter, Erneuern von Leitungen und Belag

- Verbreitern des bestehenden Trottoirs auf fast durchgängig 2 Meter

- Aufheben der ungesicherten Bahnübergänge

- Erstellen von gesicherten Übergängen mit Lichtsignal, Schranke und Umlaufsperre bei den neuen Querungen Waldeckweg und Brückenstrasse

- Wo möglich Verlängerung der Garagenvorplätze auf 5 Meter

Spezielle Lage, spezifische Herausforderungen

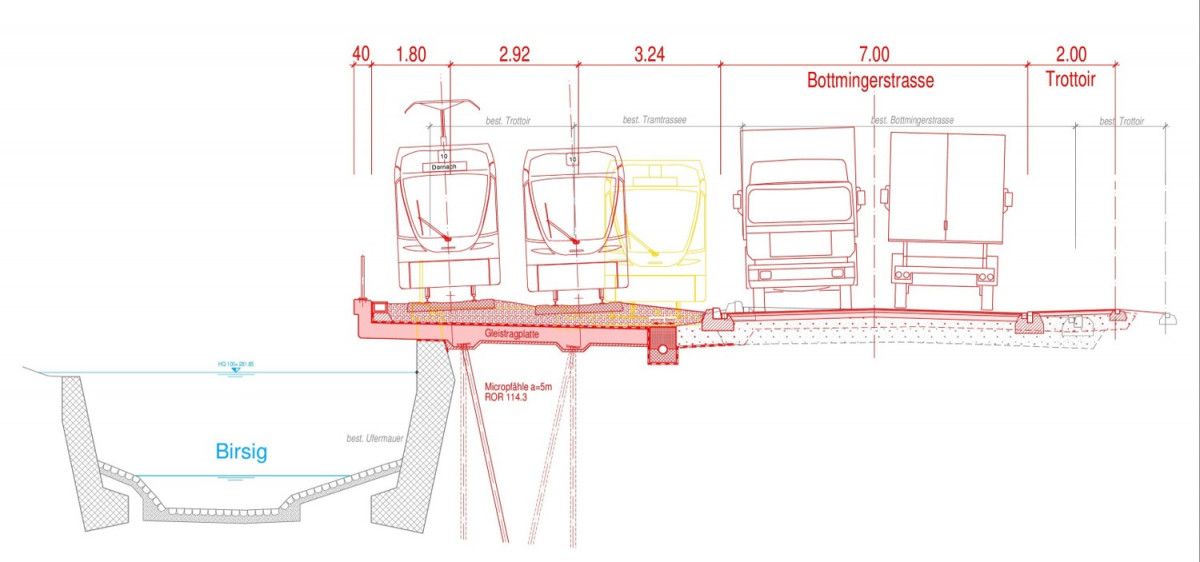

Kernelement des Projekts ist der durchgängige Doppelspurausbau mit den gesicherten Übergängen. Deren normgerechter Ausbau verlangt nach Schutzinseln, die im Bereich der Brückenstrasse zur Folge haben, dass das Gleistrassee zum Birsig hin verschoben werden muss. Zahlreiche Optimierungsschritte im Bauprojekt führten zu einer Lösung mittels Gleistragplatte. Damit kann die Auskragung über den Birsig auf maximal 1,35 Meter Breite und auf ca. 40 Meter Länge minimiert werden. Die 165 Meter lange Betontragplatte entsteht zwischen der Haltestelle Binningen Schloss und der Brückenstrasse. Die Konstruktion trägt beide Gleise und wird auf Kleinbohrpfählen im tragfähigen Felsuntergrund fundiert. Somit blieben die Birsigseite der heutigen Betonmauer und das Flussufer unverändert.

Gleistragplatte auf Bohrpfählen im Bereich des Birsig (Quelle: Jaulsin Stebler AG)

Das Bauen unter Betrieb mit sehr engen Platzverhältnissen und der Einsatz von Bohrgeräten für den Spezialtiefbau stellen sehr hohe Anforderungen an die Bauablaufplanung und die Baulogistik.

Die Umsetzung läuft

Seit Februar 2022 liegt die Plangenehmigungsverfügung des Bundesamts für Verkehr (BAV) als Baubewilligung vor, gefolgt von der Ausführungsplanung. Im September endeten die Mietverhältnisse in jenen Liegenschaften, die dem Projekt weichen müssen. Mit Rodungen und dem Einrichten der Baustelle begannen Mitte Oktober 2022 die vorbereitenden Arbeiten. Im November wurden die Arbeiten für die Schadstoffsanierung und die Entkernung der Gebäude aufgenommen. Als nächstes wird eine Schutzvorrichtung erstellt. Während in deren Schatten ab Anfang 2023 die Häuser rückgebaut werden, kann der Schienenverkehr weiterhin störungsfrei und sicher fliessen. Die Hauptarbeiten für den Doppelspurausbau der Tramlinie und die Erneuerung des Strassenraums starten im April 2023. Ab diesem Zeitpunkt muss der motorisierte Verkehr umgeleitet werden.

Kleinräumige Verkehrsumleitung ab Beginn der Hauptarbeiten

Um den nächtlichen Baustellenbetrieb einzuschränken, wird die Strassenspur in Fahrtrichtung Bottmingen für die Hauptarbeiten mit einem provisorischen Gleis ausgestattet. Bis auf kurze Nacht- und Wochenendsperren mit Bahnersatz bleibt der dichte Tramfahrplan deshalb bestehen. Die (provisorisch verschobene) Haltestelle Binningen Schloss und die Haltestelle Bottmingermühle an den Enden des Perimeters werden weiter bedient. Die Buslinien sind durch das Bauprojekt nicht betroffen.

Für den Strassenverkehr ist der Bauabschnitt in Richtung Basel einspurig befahrbar, was eine optimale Verkehrssteuerung bei möglichst kurzer Bauzeit erlaubt. Mit Unterstützung der Gemeinde Binningen kann der Verkehr in Fahrtrichtung Bottmingen kleinräumig über die Schlossgasse, die Parkstrasse und Gorenmattstrasse umgeleitet werden. Vor allem die Auswirkungen auf sicherheitsrelevante Bereiche wie Schulwege und Velorouten sind dadurch vergleichsweise gering.

Informationsfluss

Am letzten Novembertag waren Interessierte aus dem Leimen-/Birsigtal eingeladen, sich im Binninger Kronenmattsaal über die Bauphasen, die Verkehrsführung und die Sicherheitsvorkehrungen während der Bauzeit zu informieren. Bereits seit Oktober 2022 steht die E-Mail-Adresse info@spiesshoefli.ch als Kontaktmöglichkeit zur Verfügung. Weitere Informationen zum Projekt sind abrufbar unter: www.bl.ch/spiesshoefli.

Pionierarbeit: Entwicklung behindertengerechter Bushaltestellen

Im 2004 trat in der Schweiz das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) in Kraft. Seither befasst sich das Tiefbauamt mit der Umsetzung von hindernisfreien Bushaltestellen im Kanton Basel-Landschaft. Das Tiefbauamt hat in einem Entwicklungsprozess erfolgreich Standards implementiert für mehr Autonomie an Bushaltestellen.

Als das Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) im 2004 erlassen wurde, gingen die Verantwortlichen in den verschiedenen Kantonen davon aus, dass eine Perronhöhe von 16 cm und die ausklappbaren Rampen als Einstiegshilfe die Vorgaben erfüllen. Da die Rampen jedoch nur durch das Buspersonal bedient werden können, entschied das Bundesverwaltungsgericht im 2008, dass ausschliesslich der niveaugleiche Zugang zum öffentlichen Verkehr als autonom gilt. Nur so können sich Menschen im Rollstuhl ohne fremde Hilfe mit dem öffentlichen Verkehr fortbewegen. Entsprechend mussten die Haltekanten erhöht werden.

Sonderbordstein weiterentwickelt

Fachleute von Behindertenverbänden haben in der Nähe von Kassel (Deutschland) den bereits speziell entwickelten Sonderbordstein weiterentwickelt, um das Anfahren an die Perronkante des Busses zu ermöglichen und den niveaugleichen Einstieg in den Bus zu gewährleisten. Beim ersten Fahrversuch in Kassel konnten sich Vertreter des Tiefbauamts von der Funktion der Haltekante und dem Sonderbordstein überzeugen. Deshalb wurde beschlossen, diesen ebenfalls im Kanton Basel-Landschaft einzubauen. In Therwil wurde die erste Haltestelle mit dem sogenannten «Kasseler Sonderbord plus» mit einer Höhe der Perronkante von 22 cm erstellt.

Pilotprojekt: Bushaltestelle in Therwil (Quelle: TBA)

Anpassungen an Haltestellen und Bussen nötig

Die ersten Fahrversuche mit BLT, BVB, AAGL und Postauto zeigten, dass diese Halte-kante bei einer sogenannten Fahrbahnhaltestelle, bei welcher die Niederflurbusse die Perronkante gerade anfahren können, funktioniert und keine Schäden an den Fahrzeugen entstehen. Die vom BehiG geforderten Spaltmasse zwischen Fahrzeugtüre und Perronkante in jedem Fall einzuhalten, war eine Herausforderung. Die Ausrichtung jeder einzelnen Haltestelle muss gesondert betrachtet werden, um Schäden an den Fahrzeugen oder an der Haltekante zu vermeiden und zugleich die Anforderungen gemäss BehiG zu erfüllen.

Eine grössere Herausforderung war, bei Busbuchten die jeweiligen geforderten Spaltmasse einzuhalten. Hier brauchte es eine spezielle Lösung. Das Tiefbauamt hat deshalb die Bus-bucht mit Nase entwickelt, die das genaue Anfahren der Perronkante vereinfachen soll. Beim Erfahrungsaustausch an der Pilothaltestelle in Therwil stellte das Tiefbauamt das erste Mal diese neuartige Busbucht vor. Die Vertreterinnen und Vertreter der Transportunternehmen waren vom Ansatz überzeugt und sprachen sich für vertiefte Fahrtests aus.

Erste realisierte Busbucht mit Nase beim Kantonsspital Liestal (Quelle: TBA)

Kantonsübergreifende Zusammenarbeit

Der Kanton Basel-Stadt war durch die BVB von Beginn an im Projekt involviert. Nach dem Entschluss, den Fahrversuch durchzuführen, wurden auch die Vertreterinnen und Vertreter der kantonalen Verwaltung beigezogen. Über die Behindertenverbände erfuhren andere Kantone und Verbände vom Projekt. Das Tiefbauamt hat in verschiedenen Kantonen über die Erkenntnisse und Erfahrungen mit der hohen Haltekante referiert.

Durch den regelmässigen Austausch konnten alle Interessierten profitieren und mussten nicht die gleichen Untersuchungen und Entwicklungen durchlaufen.

Hersteller von Niederflurbussen wurden einbezogen

Da auch in Deutschland der barrierefreie Zugang zum öffentlichen Verkehr im Gesetz verankert ist, bestand ebenfalls ein Austausch mit den Hersteller- und Zulieferfirmen der Busse. Es konnte aufgezeigt werden, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn Fahrzeug und Haltestelle genau aufeinander abgestimmt sind. Seit 2015 werden regelmässig Erkenntnisse an der Tagung «Koordination BehiG Bus» ausgetauscht.

Testfahrten mit Interessierten schuf Akzeptanz (Quelle: TBA)

Wo stehen wir heute?

Dank dem Austausch unter den Kantonen wurde die in Basel-Landschaft mitentwickelte Ausbildung der Haltekante mit 22 cm Höhe als schweizweiten Standard eingeführt.

Trotz den nun etablierten Standards muss jede einzelne Bushaltestelle separat betrachtet und geplant werden. Da innerorts oftmals knappe Platzverhältnisse vorliegen und um die Zufahrten zu den Liegenschaften sicher zu stellen, kann nicht jede Haltestelle vollständig behindertengerecht d.h. mit einer 22 cm hohen Haltekante ausgebaut werden. In solchen Fällen wird versucht, einen 22 cm hohen Einstieg bei einzelnen Türen (mit Kissen) auszubilden. Oder aber eine Kantenhöhe von 16 cm muss mit einer Klapprampe bedient werden. Um zu gewährleisten, dass bis circa Ende 2026 jede grössere Siedlungseinheit über eine behindertengerechte Bushaltestelle verfügt, hat der Landrat im Oktober 2022 eine Ausgabenbewilligung von 3.3 Millionen Franken für einen beschleunigten Umbau von 20 Haltekanten bewilligt.

Wir stellen uns vor: Fachstelle Altlasten und Schadstoffe

Die Fachstelle Altlasten und Schadstoffe (FSAS) ist das neu gegründete Kompetenzzentrum des Hochbauamts für die Themenbereiche Altlasten, belastete Standorte, Gebäudeschadstoffe und Baustoffkreislauf. Die Abteilung ist bei der Altlastensanierung von belasteten Standorten federführend und koordiniert die Arbeiten.

Belastete Standorte

Das Immobilien-Portfolio des Kantons Basel-Landschaft ist weit gefächert. Ein Teil der Liegenschaften ist mit verschmutztem Untergrund belastet. Diese belasteten Standorte wurden teilweise untersucht. Auf vielen Parzellen wurden jedoch bislang noch keine Untersuchungen durchgeführt.

Veräusserungen von Liegenschaften, die Errichtung von Baurechten oder die Realisierung von Bauvorhaben auf belasteten Standorten müssen zuerst durch das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) bewilligt werden. Dadurch wird in den meisten Fällen ein Untersuchungsbedarf ausgelöst. Die FSAS beauftragt externe Fachbüros mit der Bearbeitung dieser Untersuchungen. In seltenen Fällen muss der Standort vor der Veräusserung oder während der Bauphase dekontaminiert wer-den. In diesen Fällen fällt die Koordination dieser Massnahmen in den Aufgabenbereich der Fachstelle Altlasten und Schadstoffe, wenn der Kanton die Kosten übernimmt.

Baggerschlitz auf belastetem Standort (Quelle: HBA)

Altlasten

Altlasten sind belastete Standorte, bei welchen durch Voruntersuchungen bereits nachgewiesen wurde, dass die Belastungen die Umwelt gefährden und der Standort saniert werden muss. Im Kanton Basel-Landschaft stehen in Zukunft mehrere grosse Altlastensanierungen an. Die Fachstelle Altlasten und Schadstoffe wird in diesen Projekten, mit Unterstützung von externen Dienstleistern, die Gesamtprojektleitung übernehmen. Bei den Projekten handelt es sich um Altlasten aus dem eigenen Immobilien-Portfolio oder um Beauftragungen, bei welchen der Kanton Basel-Landschaft hohe Ausfallkosten zu tragen hat.

Gebäudeschadstoffe

Obwohl in vielen der Gebäude des Immobilienbestandes des Hochbauamts bereits Gebäudeschadstoffe (wie Asbest, PCB oder Schwermetalle) saniert und entfernt wurden, enthalten manche davon weiterhin Schadstoffe, welche beispielsweise bei Umbaumassnahmen gefunden werden. Auch Radon-Belastungen in alten Gebäuden sind immer wieder ein Thema. Die Fachstelle Altlasten und Schadstoffe steht in diesem Themenbereich den Projektleitenden beratend zur Seite.

Weitere Tätigkeitsgebiete

Das Hochbauamt hat sich der Nachhaltigkeit im ganzen Lebenszyklus einer Immobilie verschrieben. Damit rücken Fragen des Baustoffkreislaufes vermehrt in den Fokus. Die Fachstelle steht auch in diesem Bereich den Projektleitenden der verschiedenen Fachbereichen mit Rat zur Seite.

Roger Rütti, Leiter Fachstelle Altlasten und Schadstoffe (Quelle: HBA)

10 Fragen an Joel Schwendimann

In der Rubrik „zehn Fragen an“ beantworten Mitarbeitende der Bau- und Umweltschutzdirektion jeweils zehn ausgewählte Fragen der BUZ-Redaktion. In dieser BUZ stellen wir Ihnen Joel Schwendimann vom Tiefbauamt vor.

BUZ: Wo arbeiten Sie und seit wann?

Schwendimann: Ich arbeite seit dem 1. September 2020 erneut im Geschäftsbereich Wasserbau des Tiefbauamts, diesmal in der Funktion als stellvertretender Leiter. Zuvor war ich bereits von 2010 bis 2014 im Fachbereich Gewässerunterhalt angestellt und zuständig für Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte.

BUZ: Haben Sie ein Ritual am Arbeitsplatz?

Schwendimann: Ja – ich führe ein lückenloses Arbeitsjournal, um meine Arbeit gut zu strukturieren

BUZ: Was schätzen Sie in Ihrem Arbeitsalltag am meisten ?

Schwendimann: Die Mischung aus dem Erledigen alltäglicher Aufgaben und dem Entwickeln von neuen Projekten. Ich schätze die Möglichkeit, Ideen für Verbesserungen intern wie auch extern entwickeln zu können. Die gute Zusammenarbeit mit unseren professionellen Werkhofmitarbeitern der Wasserbau-Unterhaltsgruppe schätze ich ebenfalls sehr.

BUZ: Was ist Ihre Lieblings-Freizeitbeschäftigung?

Schwendimann: Meine Lieblings-Freizeitbeschäftigung ist ganz klar Bachata zu tanzen.

BUZ: Womit halten Sie sich fit?

Schwendimann: Ich trainiere 2-4 Mal pro Woche Bodyweight-Fitness in einer kleinen Gruppe aus Freunden, tanze fast täglich und wenn das Wetter mitspielt, fahre ich gemeinsam mit einem Kollegen mit dem Rennrad zur Arbeit.

BUZ: Was können Sie besonders gut?

Schwendimann: Ich kümmere mich gerne um Menschen, Aufgaben, Projekte oder materielle Dinge. Wichtig ist mir, dass ich dabei etwas Positives bewirken kann.

BUZ: Nach welchem Motte leben Sie?

Schwendimann: Da gibt es viele geflügelte Worte, die auf die verschiedenen Lebensbereiche passen. Aber grundsätzlich umfasst der folgende Satz alle Bereiche ganzheitlich «Wem soll das schlechte Leben nutzen» (Stefanie Stahl). Also versuche ich stets mein Leben so schön wie möglich zu gestalten.

BUZ: Fahren Sie lieber Ski oder liegen Sie lieber am Strand?

Schwendimann: Da entscheide ich mich für den Sandstrand, wobei ich die Winterromantik in den Bergen nicht vernachlässigen will.

BUZ: Welche Eigenschaften mögen Sie bei ihren Mitmenschen am wenigsten?

Schwendimann: Viele Menschen gehen mit relativ wenig Bewusstheit ihr tägliches Leben an, sind sich nicht im Klaren wie gut sie es eigentlich haben und fristen ihr Dasein mit zunehmender Unzufriedenheit. Für jeden von uns gilt: «Alles kann und nichts muss».

BUZ: Wie werden Sie die bevorstehenden Weihnachtstage verbringen?

Schwendimann: Entweder irgendwo an einem Strand, wo ich Kitesurfen kann oder dann in den Bergen beim Schneeschuhwandern und Skifahren.

Foto-Quiz: Wo ist das?

Wie gut kennen Sie das Baselbiet? Machen Sie mit und schreiben Sie uns, wo diese Fotografie aufgenommen wurde. Bitte nennen Sie uns die Ortschaft und die Strasse. Unter den richtigen Antworten verlosen wir ein Moleskine Notizbuch A5 mit Prägedruck der Bau- und Umweltschutzdirektion sowie einen Caran d'Ache Kugelschreiber mit BUD-Schriftzug inklusive Etui. Viel Glück!

Mailen Sie uns Ihre Antwort bis zum 23. Dezember 2022 an: info.bud@bl.ch. Der/die Gewinner/in wird per E-Mail informiert und in der nächsten Ausgabe der BUZ erwähnt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeitenden der Abteilung Kommunikation der BUD sowie deren Angehörige. Die Daten der Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet.

In der BUZ Nr. 112 war der Martinshübel in Bennwil abgebildet. Der Gewinner des Foto-Quiz aus der letzten BUZ heisst Walter Niederberger. An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch!