Liebe Leserin

Lieber Leser

Die Schulferien sind vorbei und wir kehren hoffentlich mit vielen schönen Erinnerungen wieder an den Arbeitsplatz zurück. Leider fielen die Sommerferien teilweise sprichwörtlich ins Wasser. Der starke Regen im Juli hat wohl einige unserer Pläne durchkreuzt. Insbesondere für die Kinder bedeutete das schlechte Wetter Gummistiefel statt Schwimmbad. Glücklicherweise ist das Baselbiet in puncto Hochwasser mit einem blauen Auge davongekommen.

Passend zum Thema Regen handelt in der vorliegenden BUZ ein Bericht über das neue Mischwasserbecken Weiermatt. Zwischen Liestal und Lausen profitiert nämlich die Ergolz vom neuen Bauwerk. Dieses speichert bei Starkregen vorübergehend die Schmutzfrachten und entlastet dadurch die Ergolz.

Boden ist nicht gleich Boden. Wussten Sie, dass sich im Baselbiet eine ausserordentliche Vielfalt an Böden findet? Die Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz (BGS) kürt alljährlich den Boden des Jahres. Die diesjährige Auszeichnung geht an den Lössboden. Für die Dokumentation wurde ein Baselbieter Lössboden aus Binningen ausgesucht. In der vorliegenden BUZ erfahren Sie viel Wissenswertes zum Erdreich.

Ausserdem berichtet die BUZ über die Herausforderungen, welche das Hochbauamt beim Umsetzen der Corona-Schutzmassnahmen für Arbeitsplätze und insbesondere an Schulen bewältigen musste. Bis an den Schulen die bestehenden Doppeltische durch Einzeltische ersetzt werden konnten, wurden innert kurzer Zeit vorübergehend Plexiglaswände montiert. Schlussendlich wurden die Schulen mit insgesamt 3'500 Einzeltischen ausgestattet.

Aktuell werden die Lichtsignalanlagen im Kanton Basel-Landschaft Schritt für Schritt auf eine Fernüberwachung umgerüstet. Damit können die Anlagen vom Computer aus unterhalten und Störungen bestenfalls aus der Ferne behoben werden. Im Interview erzählt Alexander Binggeli vom Tiefbauamt vom Nutzen und den Herausforderungen des Projekts.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der BUZ und einen schönen Spätsommer mit hoffentlich vielen Sonnenstunden zum Geniessen.

Catia Allemann, Leitung Redaktion BUZ

Liestal: Mischwasserbecken Weiermatt bewahrt Ergolz vor Schmutz

Zwischen Liestal und Lausen profitiert die Ergolz von einem neuen Mischwasserbecken. Dieses speichert bei Starkregen vorübergehend die Schmutzfrachten und entlastet dadurch die Ergolz. Solche Massnahmen sorgen dafür, dass Gewässer bei Regen besser vor Schmutzstoffen wie Fäkalien und WC-Papier geschützt sind.

Im Kanton Basel-Landschaft werden die Siedlungen mehrheitlich im Mischsystem entwässert. Bei Regen fliesst im Vergleich zum Trockenwetterabfluss bis zu hundert Mal so viel Wasser in der Kanalisation. Abwasserreinigungsanlagen (ARA) sind nicht für die Behandlung solch grosser Abwassermengen ausgelegt. Dies wäre weder technisch sinnvoll noch wirtschaftlich vertretbar.

Das Hauptproblem besteht im sogenannten Spülstoss: Während längeren Trockenzeiten lagern sich an der Kanalsohle Schmutzstoffe wie Fäkalien, WC-Papier etc. ab. Bei Regen nimmt die Abwassermenge in den Kanälen zu und die Ablagerungen werden mitgerissen, dies vor allem zu Beginn eines Regenereignisses. Das Auffangen dieses ersten Spülstosses im Mischwasserbecken führt zu einer wesentlichen Entlastung der Ergolz durch Schmutzstoffe. Nach dem Regen werden diese zwischengespeicherten Schmutzstoffe in die Kanalisation zurückgepumpt und dosiert auf die ARA geleitet, wo sie korrekt behandelt werden können. Im Gebiet zwischen Lausen und Liestal (Mühlenrainstrasse, nahe Schönthal) mit einer Grösse von rund 450 Hektaren fehlte ein solches Mischwasserbecken bisher. Das Rückhaltevolumen des neuen MWB «Weiermatt» beträgt stattliche 3'500 Kubikmeter.

Das Mischwasserbecken ist seit Anfang 2020 in Betrieb (Quelle: AIB)

In Zeiten von knapper werdendem Bauland war es der Bau- und Umweltschutzdirektion ein Anliegen, die Parzelle an der Hammerstrasse (ehemals kantonales Labor) optimal zu nutzen. Im gleichen Zeitraum war auch der Regionalverband der Gärtnermeister beider Basel (GmbB) auf der Suche nach einem Areal für ein Ausbildungszentrum. Das Projekt für das neue Mischwasserbecken und das geplante Ausbildungszentrum des GmbB boten Chancen für interessante Synergien. Zügig wurde ein gemeinsames Projekt angegangen. Im Wesentlichen dient das bestehende Becken als Fundament für das neue Gebäude. Mit der Unterstützung durch das Hochbauamt konnten die Bedürfnisse beider Parteien bereits in einer frühen Projektphase einfliessen. So ergab sich eine klassische Win-Win-Situation.

Durch den hohen Grundwasserstand wäre für den GmbB der Bau in die Tiefe mit enormen Kosten verbunden gewesen. Durch das neue Mischwasserbecken erhielt das Gebäude des GmbB eine sichere und massive «Unterkellerung». Die unmittelbare Nähe zur Ergolz stellte hohe Ansprüche an den Bau. Zur Baugrubensicherung musste eine Spundwand (Verbau zur Sicherung von Baugruben) 15 Meter in die Tiefe gebaut werden und es mussten mehrere Brunnen zur Abführung des eindringenden Grundwassers betrieben werden. Mit diesen beiden Massnahmen konnte die Baugrube trotz hohem Grundwasserspiegel mehr oder weniger trocken gehalten werden. Trotz Komplexität und bautechnischen Herausforderungen, konnte dieses Projekt erfolgreich umgesetzt werden.

Baustelle, kurz vor Fertigstellung des Rohbaus (Quelle: AIB)

Heute sind vom Bauwerk nur noch eine Zugangstreppe zum unterirdischen Mischwasserbecken und einige Schachtdeckel zu sehen. Die Aussenanlage wurde in Absprache mit dem Käufer so ausgewählt, dass die Gartenexperten diese nach ihren Vorstellungen nutzen konnten.

Das Mischwasserbecken wurde Anfang 2020 offiziell dem Betrieb übergeben. Die Projektkosten beliefen sich auf rund 4,5 Millionen Franken und liegen dank Vergabeerfolgen unter der Kostenschätzung. Übelriechende Abwasserfrachten werden nun im Mischwasserbecken gespeichert und auch sichtbare Störstoffe wie zum Beispiel Toilettenpapier am Ergolzufer gehören dank einer Rechenanlage der Vergangenheit an. Seither lädt die Ergolz umso mehr zum Verweilen ein.

Am Samstag, 11. September 2021 veranstaltet das Amt für Industrielle Betriebe einen "Tag des offenen Mischwasserbeckens" an der Hammerstrasse 25 in Liestal. Interessierte Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, das unterirdische Becken zu besichtigen.

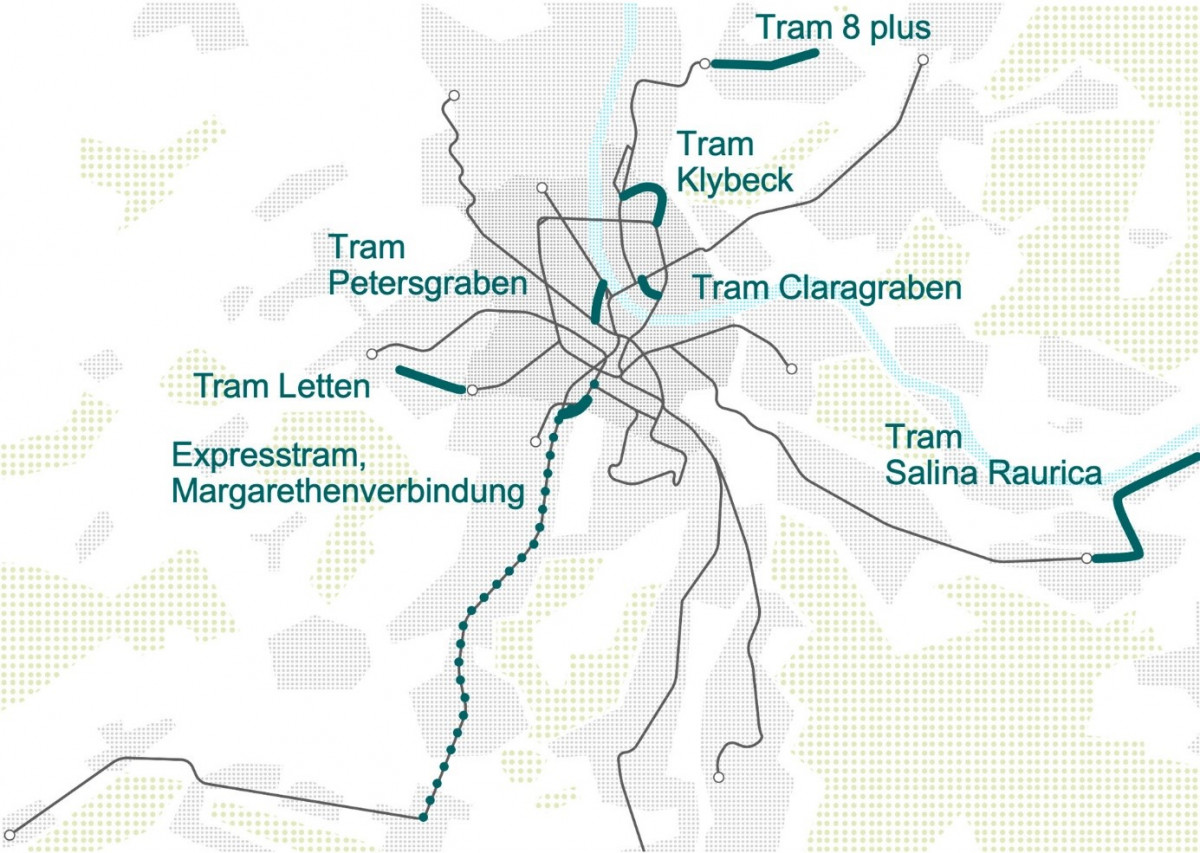

Tramnetz 2030: Zuverlässiger, stabiler und flexibler

Die Tramnetze von BLT und BVB bilden ein regionales Gesamtsystem, dessen Leistungsfähigkeit ausser Frage steht. Doch die dynamische Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Jahre und damit einhergehend die steigenden Bevölkerungszahlen bringen das System an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Damit die wachsende Region ihre Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit behalten und ausbauen kann, braucht sie ein Tramnetz, das sich mit ihr weiterentwickelt.

Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt haben deshalb zusammen mit BLT und BVB ein Liniennetz erarbeitet, das die absehbare Siedlungsentwicklung in der Agglomeration Basel antizipiert und in konkrete Massnahmen umsetzt: das Tramnetz 2030. Wie das gehen soll, haben der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber, die Basler Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller, die Betreibergesellschaften BLT und BVB an einer per Livestreaming durchgeführten Medienkonferenz im Mai 2021 erläutert.

Livestreaming der Medienkonferenz vom 12. Mai 2021 (Quelle: ARP)

Entflechten, flexibilisieren, beschleunigen

Aufgrund der zahlreichen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Tramlinien muss bei der Weiterentwicklung des Tramnetzes immer das gesamte System berücksichtigt werden.

Ein wichtiges Ziel des Tramnetzes 2030 ist die Entlastung der Innenstadt. Heute fahren bis zu sieben Linien zwischen der Schifflände und dem Barfüsserplatz. Dieser Flaschenhals macht das Tramnetz bei Störungen im Zentrum anfällig, auch aufgrund fehlender Ausweichmöglichkeiten. Neu sollen deshalb ab 2030 nur noch fünf Linien über die zentrale Achse verkehren. Die drei Kernelemente hierfür sind die neuen Tramstrecken im Claragraben und am Petersgraben sowie die Margarethenverbindung.

Tram Claragraben

Eine neue Tramstrecke durch den Claragraben ermöglicht einerseits eine direkte Verbindung vom Klybeck zum Bahnhof SBB und bietet andererseits eine Ausweichmöglichkeit bei Störungen auf der Innenstadt-Achse.

Tram Petersgraben

Die neue Tramstrecke am Petersgraben dient ebenfalls der Entlastung der Innenstadt und schliesst zugleich die Gebiete um die Universität und das Unispital besser ans Tramnetz an.

Expresstram Leimental mit Margarethenverbindung

Durch die Einführung eines neuen ÖV-Angebots auf S-Bahn-Niveau und der neuen Tramstrecke Margarethenverbindung wird das Leimental direkt mit dem Bahnhof SBB und dem Arbeitsplatzgebiet rund um die Roche und den Badischen Bahnhof angebunden. Durch die veränderte Linienführung wird zusätzlich der Marktplatz entlastet.

Erschliessen

Mit dem Tramnetz 2030 sollen ausserdem im Kanton Basel-Landschaft folgende Entwicklungsschwerpunkte neu hochwertig erschlossen werden:

Tram Salina Raurica (Pratteln, Bahnhofstrasse – Augst)

Salina Raurica ist ein wichtiges Entwicklungsgebiet des Kantons Basel-Landschaft. Die Tramverlängerung war das zentrale Element des öffentlichen Verkehrs, welches massgeblich zu einer umweltverträglichen Mobilitätsentwicklung hätte beitragen sollen. Ohne Tram gewinnen nun die S-Bahn, das ab Ende 2022 ausgebaute Busangebot und der Velo- und Fussverkehr an Bedeutung.

Tram Letten, (Basel, Neuweilerstrasse – Allschwil, Gartenhof)

Die Gemeinde Allschwil plant im Raum Binningerstrasse ein Gewerbe-, Einkaufs- und Dienstleistungszentrum mit Wohnanteil. Ein wichtiger Baustein für die Erreichbarkeit dieses neuen Entwicklungsgebiets ist die Verlängerung der Tramlinie 8 bis zum Schulhaus Gartenhof. Gemeinde und Kanton arbeiten Hand in Hand und stimmen damit Entwicklung und hochwertige Erschliessung aufeinander ab. Das Tram macht die Weiterentwicklung des Raums Binningerstrasse erst möglich und verbindet den Süden Allschwils direkt mit dem Bahnhof Basel SBB.

Geplante Infrastrukturelemente gemäss Konzept Tramnetz 2030 (Quelle: ARP)

Evolutionäre Weiterentwicklung

Bei der Entwicklung des Tramnetz 2030 wurden die Stärken des heutigen Systems bewahrt und Veränderungen und Erweiterungen nur dort geplant, wo mit wenigen Anpassungen ein grosser Effizienzgewinn realisiert werden kann. Die geplanten Netzergänzungen sind in den kommenden zehn Jahren umsetzbar und wurden – soweit ihnen nicht bereits in früheren Programmen Bundesmittel zugesprochen wurden – am 11. Juni 2021 mit dem Agglomerationsprogramm beim Bund zur Mitfinanzierung eingereicht.

Damit ist die Tramnetzentwicklung nicht abgeschlossen. Im Kanton Basel-Landschaft sind Angebots- und Infrastrukturkonzepte in Planung um die Entwicklungsschwerpunkte Hagnau und Polyfeld (Muttenz), Bachgraben (Allschwil) sowie Kägen (Reinach) besser zu erschliessen. Deren Inbetriebnahme ist bis 2030 jedoch nicht realistisch. Im Rahmen der Liniennetzplanung wurden diese Projekte jedoch mitbetrachtet und das Liniennetz so ausgestaltet, dass sich diese Elemente gut darin integrieren lassen.

Die Infrastrukturmassnahmen werden derzeit projektiert und anschliessend in einzelnen Landratsvorlagen zur Finanzierung unterbreitet. So wird das Tram auch künftig als komfortables und flächeneffizientes Verkehrsmittel zur Lebensqualität in der Region Basel beitragen.

Weitere Informationen: www.tramnetz2030.ch

Der Lössboden ist Boden des Jahres 2021

Die Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz (BGS) kürt alljährlich den Boden des Jahres. Die diesjährige Auszeichnung geht an den Lössboden. Für die Dokumentation wurde ein Baselbieter Lössboden aus Binningen ausgesucht. Im Baselbiet findet sich eine ausserordentliche Vielfalt an Böden. Die Spannbreite reicht von sehr flachgründigen Böden in den steilen Jurahängen bis hin zu mehreren Metern mächtige Böden im Leimental. Der Boden übernimmt wichtige Aufgaben: Er filtriert und speichert Wasser, bietet den Pflanzen Halt und Nährstoffe, gestaltet die Landschaft und ist Grundlage für unsere Ernährung. Dementsprechend muss zu diesem Umweltgut Sorge getragen werden.

Boden des Jahres 2021

Der Name Löss stammt wohl aus dem alemannischen und bedeutet lose oder locker. Löss fühlt sich im trockenen Zustand wie Mehl an. Er besteht aus Schluff, Carbonaten, Tonmineralien und sehr feinem Sand (Quarz). Der Löss wurde nach den letzten Eiszeiten aus vegetationsarmen Gebieten mit dem Wind verfrachtet und hat sich als lockeres Sediment abgelagert. In der Schweiz befinden sich Lössböden vor allem im Raum Basel, Schaffhausen und bei Baden. Die mächtigsten Lössböden im Kanton Basel-Landschaft befinden sich im Leimental, im Laufener Becken sowie weniger mächtig bei Giebenach und Wenslingen. Lössböden sind sehr fruchtbar und deshalb wertvoll für die Landwirtschaft. Dementsprechend werden insbesondere in diesen Gebieten intensiv Gemüse- und Ackerbau betrieben. Daneben wurde und wird Löss auch für die Backstein- und Ziegelherstellung genutzt. Lössböden sind aufgrund günstiger Porenverteilung gute Wasserspeicher und weisen eine ausreichende Belüftung auf. Zudem zeichnen sich Lössböden durch das vollständige Fehlen von Steinen aus (skeletfrei). Solche Böden sind sehr leicht zu bearbeiten. Allerdings sind Lössböden anfällig für Erosion.

Boden des Jahres 2021 – Lössboden beim Paradieshof in Binningen (Quelle: G. Brändle, U. Zimmermann, U. Grob, R. Berger; 2021)

Boden als Lebensgrundlage

Der Boden stellt die äussere Verwitterungsschicht der Erdrinde dar und kann als belebte Haut der Erde betrachtet werden. Je nach Lage ist der Boden wenige Dezimeter bis etwa zwei Meter mächtig. Boden ist durchwurzelt und von gut sichtbaren bis mikroskopisch kleinen Hohlräumen durchzogen. Diese dienen den Bodenlebewesen als Lebensraum und sind für den Luft- und Wasserhaushalt wichtig. Boden ist unabdingbar für das Leben auf der Erde. Er ist Lebensraum und Lebensgrundlage zugleich. Ausserhalb der Gewässer hängt alles Leben vom Boden ab. Boden lässt sich nicht vermehren und nicht künstlich herstellen. Wird Boden überbaut, mit Schadstoffen belastet oder durch Erosion abgetragen, ist er endgültig verloren.

Boden ist nicht gleich Boden

Die Bodenvielfalt bleibt leider häufig unbemerkt und wird erst durch ein «Eintauchen» in den Boden sichtbar. Zu diesem Zweck werden sogenannte Bodenprofile geöffnet. Durch bodenkundliche Fachpersonen werden die Horizontmächtigkeiten (Bodenschichten) bestimmt und die Tiefgründigkeit der Böden aufgenommen. Selbstverständlich werden dabei auch die Korngrössenverhältnisse (Anteile Ton, Schluff, Sand und Steine), der pH-Wert des Bodens, der Humusanteil und weitere Parameter bestimmt und dokumentiert. Die Bodeneigenschaften sind massgebend für die Bodennutzung.

In unserer abwechslungsreichen Landschaft ist die Bodenvielfalt kleinräumig strukturiert. Deshalb wurden alle Landwirtschaftsböden (teilweise auch Waldböden) des Kantons Basel-Landschaft in der Vergangenheit kartiert und es wurden Bodenkarten im Massstab 1:5'000 erarbeitet. Flächendeckendes Kartenmaterial zur Bodenvielfalt haben bis anhin nur wenige Kantone in der Schweiz. Darin abgebildet finden sich die Nutzungseignungsklassen (Anbaumöglichkeiten für die Landwirtschaft), die Mächtigkeit des jeweiligen Bodens, die Zusammensetzung, die Verdichtungsempfindlichkeit sowie weitere bodenkundliche Kenndaten. Diese Informationen dienen Landwirten und Ingenieurbüros als Beurteilungsgrundlage für die Bewirtschaftung und bei Bauvorhaben. Die Bodenkarte ist im Geoportal des Kantons unter «Boden» einsehbar. Bei Gesamtmeliorationen werden im Vorfeld ebenfalls alle betroffenen Böden kartiert. Dabei wird die Bodengüte bestimmt, sodass durch den Abtausch von Parzellen bessere Arrondierungen gemacht werden können. Das Wissen über die Bodengüte ermöglicht damit, dass beim Abtausch Flächen mit gleicher Bodenqualität verteilt werden.

Unsere Böden sind einige tausend Jahre alt und können aus bodenkundlicher Sicht als jung bezeichnet werden. Sie entstanden erst nach dem Ende der Eiszeiten. Anfänglich wurden die nach dem Gletscherrückzug freigelegten Gesteine durch chemische und physikalische Verwitterungsprozesse in kleinere Teile zerlegt. Die so geschaffenen Lebensräume wurden durch Flechten und Moose besiedelt. Es folgten erste Pionierpflanzen und durch abgestorbene Pflanzenreste bildete sich nach und nach Humus und Boden. Dabei entstanden durch verschiedene Einflüsse, wie dem Ausgangsgestein, Wind- und Wassererosion, Relief und menschliche Tätigkeiten, sehr unterschiedliche Bodentypen.

Profilaufnahme eines Waldbodens in Allschwil (2015) (Quelle: AUE)

Beim Boden des Jahres 2021 handelt es sich um einen Lössboden beim Paradieshof in Binningen. Dieser Boden gehört zum Typ pseudogleyege Parabraunerde, einem lehmigen Schluffboden. Der Schluffanteil liegt bei 60 Prozent (Geologen sprechen beim Schluff auch von Silt). Die Korngrösse liegt bodenkundlich betrachtet bei 0.002 bis 0.064 Millimeter. Im Vergleich dazu weist Ton Korngrössen < 0.002 Millimeter und Sand von 0.064 bis 2 Millimeter auf. Ab einer Korngrösse von 2 Millimetern spricht man von Steinen. Informationen zum Boden des Jahres finden sich auf der Webseite der Bodenkundlichen Gesellschaft https://boden-des-jahres.ch.

Haben wir Ihr Interesse für die Baselbieter Bodenvielfalt geweckt?

Im Geoportal des Kantons Basel-Landschaft (www.geo.bl.ch) sind unter dem Thema Boden/Bodenprofile einige 100 Bodenprofilaufnahmen im Landwirtschaftsgebiet und im Wald abrufbar mit Profilbeschrieb und meist auch mit Bildern.

Baslerstrasse Allschwil nach drei Jahren Bauzeit feierlich eröffnet

Während gut drei Jahren wurde die Baslerstrasse in Allschwil vollständig erneuert. Die Strasse ist nicht nur für die Gemeinde selber von grosser Bedeutung, sie ist auch die Verbindung nach Basel-Stadt sowie nach Frankreich und somit eine Hauptschlagader des Verkehrs. Am 23. Juni 2021 wurde die Baslerstrasse feierlich von Regierungsrat Isaac Reber sowie von Vertreterinnen und Vertretern der BLT, des Kantons und der Gemeinde eröffnet.

Die Erneuerung der Baslerstrasse war zwingend nötig, um sie aktuellen und künftigen Bedürfnissen anzupassen, sowohl für den Fuss- und Veloverkehr, wie auch für den Strassen- und öffentlichen Verkehr. Durch die starke Belastung dieser Hauptverkehrsachse hat nicht nur die Strasse das Ende ihrer «Lebenszeit» erreicht, auch die Schienen mussten ersetzt werden. Letztmals wurden diese vor rund 65 Jahren umfassend erneuert. Seither wurden immer nur kleinere Anpassungen und Sanierungen gemacht. Diese Sanierungen wurden nun nachgeholt und auf 1,7 Kilometer neue Schienen verlegt. Zudem wurde der gesamte Strassenabschnitt mit fast 13 Tonnen neuem lärmminderndem Belag versehen und acht neue Haltestellen gebaut. Es sind eindrückliche Zahlen der insgesamt drei Bauetappen.

Regierungsrat Isaac Reber an der Eröffnungsfeier der Baslerstrasse in Allschwil (Quelle: Redaktion BUZ)

An der offiziellen Eröffnung der Baslerstrasse betonte Baudirektor Isaac Reber: «Auch für den Kanton hat diese Strasse einen hohen Stellenwert, denn Allschwil ist durch seine Nähe zur Stadt und zu Frankreich nicht nur ein attraktiver Wohnort, die Gemeinde bietet auch viele Gewerbe- und Industrieflächen und somit vielen tausenden Menschen einen Arbeitsplatz.»

Feierlich wird die erneuerte Baslerstrasse eröffnet (von li. nach re. Michele Capozza (BLT), Boris Kunze (Tiefbauamt), Isaac Reber (Vorsteher BUD), Nicole Nüssli (Gemeindepräsidentin), Drangu Sehu (Kantonsingenieur) (Quelle: Redaktion BUZ)

Im Vordergrund der Erneuerung stand die verbesserte Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere auch für den Fuss- und Veloverkehr. So hat die Baslerstrasse nun auch einen separaten Velostreifen und die Strassenübergänge sind übersichtlicher. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Baslerstrasse, unter anderem durch den neuen Kreisel zwischen der Baslerstrasse und der Fabrikstrasse. Dadurch konnte der Verkehrsfluss stark optimiert werden. Dies sowohl für den öffentlichen wie auch für den motorisierten Verkehr.

Die gut dreijährige Bauzeit war für die Allschwiler-Bevölkerung und die Gewerbetreibenden nicht einfach. Immer wieder musste der Verkehr neu geführt werden, Durchgangsstrassen wurden gesperrt, die Zugänge zu Läden und Restaurants waren teilweise erschwert und Tramhaltestellen wurden kurzzeitig verlegt. Dass diese ganzen Erneuerungsarbeiten auch noch durch eine Pandemie beeinflusst werden, das hat niemand voraussehen können. Trotz diesen Erschwernissen gab es keine nennenswerten Verzögerungen. Regierungsrat Isaac Reber betonte zuversichtlich: «Umso mehr freue ich mich, dass die Arbeiten nun abgeschlossen sind und uns die neue Strasse die kommenden Jahrzehnte zuverlässig dienen wird.»

Corona-Schutzmassnahmen an den Berufsfach- und Mittelschulen

Im Frühling 2020 wurde deutlich, dass wegen dem neuartigen Coronavirus bei einzelnen Büroarbeitsplätzen schnell Schutzmassnahmen geplant und umgesetzt werden mussten. Nach Möglichkeit blieben die Mitarbeitenden im Homeoffice oder der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen wurde erhöht. Auch gab es Situationen, in denen Plexiglastrennwände zum Einsatz kamen, um vor einer Virusübertragung zu schützen. Diese Herausforderung galt es gerade auch an Schulen zu meistern.

Wie an allen Schulen stellte sich auch an den Berufsfach- und Mittelschulen die Frage, wie der Präsenzunterricht aufrechterhalten und gleichzeitig die Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler geschützt werden können. In Zusammenarbeit mit der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) hat das Hochbauamt Massnahmen für den Präsenzunterricht nach den Sommerferien im August 2020 erarbeitet. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab zwischen den einzelnen Personen einen Abstand von 1,5 Meter vor. Aufgrund der Raumgrösse war diese Vorgabe jedoch in den meisten Schulräumen nicht umsetzbar. Daher wurde die Beschaffung von Einzeltischen mit Plexiglastrennwänden beschlossen.

Der Fachbereich Mobiliar (MOBI) des Hochbauamts bestellte kurzerhand rund 3’500 Einzeltische (70x70 cm). Es stellte sich heraus, dass die Tische aufgrund erhöhter Nachfrage erst kurz vor den Herbstferien lieferbar waren. Damit die Schutzkonzepte der Schulen trotzdem umgesetzt werden konnten, musste eine Übergangslösung gefunden werden. Gemeinsam wurde entschieden, dass an den bestehenden Doppeltischen Plexiglastrennwände montiert werden sollen. Das nötige Material traf erst in der letzten Schulferienwoche ein. Nach der Lieferung musste das gesamte MOBI-Team das Material nach Schulstandorten bereitstellen. Anschliessend wurden die Trennwände von 24 externen Mitarbeitenden vor Ort montiert. Die Aktion dauerte nur drei Tage und so konnte die Schule wie geplant am 10. August 2020 den Präsenzunterricht wieder starten.

Insgesamt wurden 1’400 Plexiglastrennwände als Übergangslösung montiert (Quelle: HBA)

Zwischenzeitlich wurde eine neue Verwendung für die Zweiertische aus den Gymnasien (Sekundar II) gesucht. Schliesslich wurden die alten Tische an der Sekundarschule (Sekundar l) durch die Zweiertische ersetzt. Das bedeutete für das Team, zusätzlich zur Umstellung an den Gymnasien auf Einzeltische, zeitnah den Austausch der Tische an den Sekundarschulen zu planen und durchzuführen. Die alten Tische der Sekundar I wurden der Osteuropahilfe angeboten, die das Angebot gerne annahm. So fanden die ausrangierten Möbel den Weg nach Rumänien in die Ortschaft Arad, wo sie nun weiter an Schulen eingesetzt werden.

Die neuen Einzeltische für die Gymnasien wurden termingerecht geliefert, sodass sie während den Herbstferien ausgetauscht werden konnten. Die im Sommer montierten Plexiglastrennwände wurden wieder demontiert und in Schulzimmern eingesetzt, wo sie erforderlich waren. Die gesamte Umstellung in den Berufsfach- und Mittelschulen sowie der Abtransport der alten Tische durch die Osteuropahilfe verlief reibungslos. Die Schulzimmer mit den neuen Tischen standen den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen nach den Herbstferien zur Verfügung.

Mit diesen Massnahmen konnte das Hochbauamt zusammen mit der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion und weiteren Partnern einen wesentlichen Beitrag für die Fortführung des Präsenzunterrichts leisten.

Zahlen zur Umsetzung der Corona Schutzmassnahmen an den Berufsfach- und Mittelschulen:

- 1’400 Plexiglastrennwände als Übergangslösung

- 3’430 Schülereinzeltische 70x70 cm

- 3'000 Plexiglastrennwände für die neuen Schülertische

- 1’200 Zweiertische wurden in den Sekundarschulen ausgewechselt

- 6 Transporte der Osteuropahilfe mit rund 1’100 ausrangierten Tischen

Projekteinblick in die Fernüberwachung der Lichtsignalanlagen

Im Jahr 2018 wurde das Projekt Fernüberwachung der Lichtsignalanlagen (LSA) im Tiefbauamt gestartet. Aktuell werden die LSA im Kanton Basel-Landschaft Schritt für Schritt auf eine Fernüberwachung umgerüstet. Damit können die Anlagen vom Computer aus unterhalten und Störungen bestenfalls aus der Ferne behoben werden. Im Interview erklärt Alexander Binggeli, Leiter Fachbereich Signalisation des kantonalen Tiefbauamts, was es mit diesem Projekt auf sich hat.

Alexander Binggeli, Leiter Signalisation, Tiefbauamt (Quelle: TBA)

Worum geht es im Projekt Fernüberwachung der Lichtsignalanlagen?

Biggeli: Der Fachbereich Signalisation betreibt auf das ganze Kantonsgebiet verteilt 114 Lichtsignalanlagen (LSA), «67 Lichtsignalanlagen und 47 Fussgängeranlagen». Die LSA haben im Durchschnitt eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahre. Um die Betriebssicherheit über diesen Zeitraum hinweg zu gewährleisten, müssen die LSA regelmässig gewartet und unterhalten werden. Die Fahrtwege für die Wartungs- und Unterhaltsarbeiten sind im Kanton Basel-Landschaft relativ weit. Störungsbedingte Wartungseinsätze beanspruchen somit eine gewisse Anfahrtszeit.

Bei Störungen war bis anhin eine Analyse der Fehlerursache nur vor Ort möglich, was jeweils zeit- und ressourcenintensiv ist. Die LSA sind dann längere Zeit ausser Betrieb und können nur vor Ort wieder gestartet werden. Zudem fehlt eine zentrale Datensammlung (Archiv) aller LSA. Diese Datensammlung könnte als Basis für weitere Auswertungen (z.B. Störungen) oder im Sinne einer zukünftigen Verkehrsflussregelung dienen. Um all diese Prozesse zu optimieren und zu zentralisieren, wurde dieses Projekt gestartet.

Welchen Hauptnutzen verspricht sich der Fachbereich Signalisation davon?

Die Daten der Lichtsignalanlagen werden zukünftig zentral gespeichert und stehen dem Tiefbauamt sowie weiteren Fachplanern jederzeit zur Verfügung. Für Optimierungen oder Ergänzungen an den LSA müssen die Verkehrsdaten erhoben und analysiert werden. Diese Verkehrsdaten können direkt aus dem zentralen Speicher generiert werden. Dies ermöglicht es, die aufwändige Datenerhebung vor Ort stark zu reduzieren. Zudem können einige Störungs- und Fehleranalysen vom Computer aus durchgeführt sowie Störungen zurückgesetzt oder bestenfalls behoben werden. Ein externer Neustart der Anlage ist nach einer Fernanalyse ebenso möglich. Durch die technologischen Weiterentwicklungen gibt es neue Möglichkeiten (z.B. Verkehrsmessungen, proaktive Verkehrslenkung, Bevorzugung von Blaulichtorganisationen).

Was sind die Herausforderungen des Projekts?

Das erste Konzept für die Fernüberwachung wurde im Jahr 2012 ausgearbeitet und wurde aus Ressourcengründen nicht weiterverfolgt. Im Jahr 2018 wurde das Projekt mit der Zentralen Informatik neu aufgerollt und aufgearbeitet. Es musste geklärt werden, wie die LSA an den Verkehrsrechner angebunden werden können. Durch diverse Infrastrukturprojekte des Tiefbauamts und der Baselland Transport AG konnte eine Rohranlage für eine Glasfaserverkabelung aufgebaut werden. Mit der heutigen Rohranlage können bereits 80 LSA über die Glasfaserverkabelung und die restlichen LSA über eine Mobilfunkverbindung an den Verkehrsrechnern angebunden werden.

Die LSA haben durch ihre Lebensdauer von bis zu 20 Jahren unterschiedliche Hardware und Softwarestände. Diese Unterschiede gilt es umzurüsten, damit alle auf demselben Stand der Technik sind. Ausserdem müssen die verschiedenen Schnittstellen der unterschiedlichen Lieferanten vereinheitlich werden. Dieser Schnittstellenkonverter wird gerade durch den Lieferanten der Fernüberwachung der Firma Siemens Mobility AG ausgetestet.

Um die Kommunikation zwischen den LSA und der Fernüberwachung sicherzustellen, müssen neue Netzwerkkomponenten verbaut werden. Die Platzverhältnisse und klimatischen Bedingungen in den Steuergeräten der LSA sind wegen der zu verbauenden Elektronik eine Herausforderung. Die Netzwerkkomponenten müssen so ausgelegt sein, dass sie bei einer Umgebungstemperatur von -20°C bis 60°C einwandfrei funktionieren.

Testanlage für die Fernüberwachung (Quelle: TBA)

Welcher zeitliche Rahmen ist für alle diese Massnahmen vorgesehen?

Die öffentliche Beschaffung der Fernüberwachung konnte im Herbst 2019 mit der Vergabe an die Firma Siemens Mobility AG abgeschlossen werden. Die Detailausarbeitung hat anschliessend gestartet und im Sommer 2020 wurde mit der Realisierung der Fernüberwachungsrechner begonnen. Mit der erfolgreichen Werksprüfung im Februar 2021 wurde der Fernüberwachungsrechner zur Auslieferung freigeben. Die letzte Prüfung für die Freigabe fand im Juli 2021 statt. Aktuell läuft eine dreimonatige Pilotphase mit drei definierten LSA (Binningen, Münchenstein, Liestal). Nach der Pilotphase werden die restlichen LSA Schritt für Schritt umgerüstet und auf den Fernüberwachungsrechner aufgeschaltet. Die ganze Integration der 114 LSA sollte im Herbst 2023 abgeschlossen sein.

Was ändert sich für die Mitarbeitenden?

Die Daten können nun zentral abgespeichert werden und stehen allen Mitarbeitenden zur Verfügung. Bis jetzt waren die Daten auf dem Notebook gespeichert und mussten in der Werkstatt auf das Netzwerk übertragen werden. Dieser Übertrag entfällt nun und die Daten sind immer aktuell. Die Störungsmeldungen können jetzt priorisiert und von überall bearbeitet werden. Dies erleichtert uns die Arbeit im Piketteinsatz erheblich. Hinweise über Mängel durch Drittpersonen können direkt analysiert und allenfalls gar per Telefon gelöst werden. Dies war bis heute nicht möglich. Es gibt jetzt auch zusätzlich Hilfsmittel, die uns bis anhin nicht zur Verfügung standen wie spezielle Auswertungen von Verkehrsdaten.

Was ändert sich für den ÖV, den Fussgänger oder den Automobilisten?

Grundsätzlich sollte sich für die Strassennutzer nichts spürbares ändern, ausser dass es zu weniger Betriebsunterbrüchen von LSA kommt. Kleine verkehrstechnische Optimierung können schneller vorgenommen werden, was indirekt eine Verbesserung auf den Verkehrsfluss haben kann.

Umbau: Attraktive Mietwohnungen im Areal der ehemaligen Getreidemühle in Lausen

Teile des Mühleensembles in Lausen wurden erfolgreich umgebaut und umgenutzt. Die Kantonale Denkmalpflege hat den Umbau dieser Objekte begleitet. Die geschützten und im Unterdorf prominent gelegenen Häuser erstrahlen in neuem Glanz. Sie wurden belebt und bieten nun vier unterschiedliche attraktive Mietwohnungen mitten im Ortskern - so geht Verdichtung.

Die Hauptbauten der Getreidemühle sind kantonal geschützt. Am westlichen Rand des Areals, von den Hauptbauten zurückversetzt, ergänzen eine kleine Werkstatt und ein schlichtes Wohnhaus das Mühleareal. Die Gebäudehüllen wurden saniert und im Innern grosszügig umgebaut. Dabei konnten die Gebäudestruktur, das Treppenhaus und die Dachkonstruktion grösstenteils erhalten werden. Beim sogenannten Taglöhnerhaus konnte die rückseitig durchlaufende Holzlaube dank geschickter Planung sogar um ein Geschoss erhöht werden, was der neuen Dachwohnung zugutekommt. Ursprünglich wurde es 1850 erbaut und bot mehreren Angestellten des Mühlebetriebs eine einfache Behausung.

Teile des Mühleensembles in Lausen wurden erfolgreich umgebaut und umgenutzt (Quelle: Weisswert Visuelle Gestaltung & Fotografie)

Für das Umbauvorhaben des im Bauinventar Kanton Basel-Landschaft (BIB) aufgenommenen Objekts wurden LUX Architekten aus Basel beauftragt. Von der Planung bis zur Umsetzung der vier Wohnungen sind die Architekten pragmatisch und sehr sorgfältig vorgegangen, was zu diesem nachhaltigen Resultat führte. Von der Haustechnik über den Brandschutz bis zur Parkplatzfrage konnten alle Herausforderungen gemeistert werden. Die Mieterinnen und Mieter sind im Frühling 2021 eingezogen. Sie haben im Dorfkern von Lausen ein schönes Zuhause gefunden.

Das Gebiet um die Getreidemühle weist eine lange Geschichte auf. Die Existenz einer Getreidemühle in Lausen wurde bereits um 1318 urkundlich erwähnt. Sie gehört zu den frühesten Gewerbebauten des Kantons. Das Areal wurde über Jahrhunderte hinweg ergänzt und sukzessive ausgebaut. Es bot vielen Arbeitern ein Einkommen und eine lokale Bleibe in Betriebsnähe.

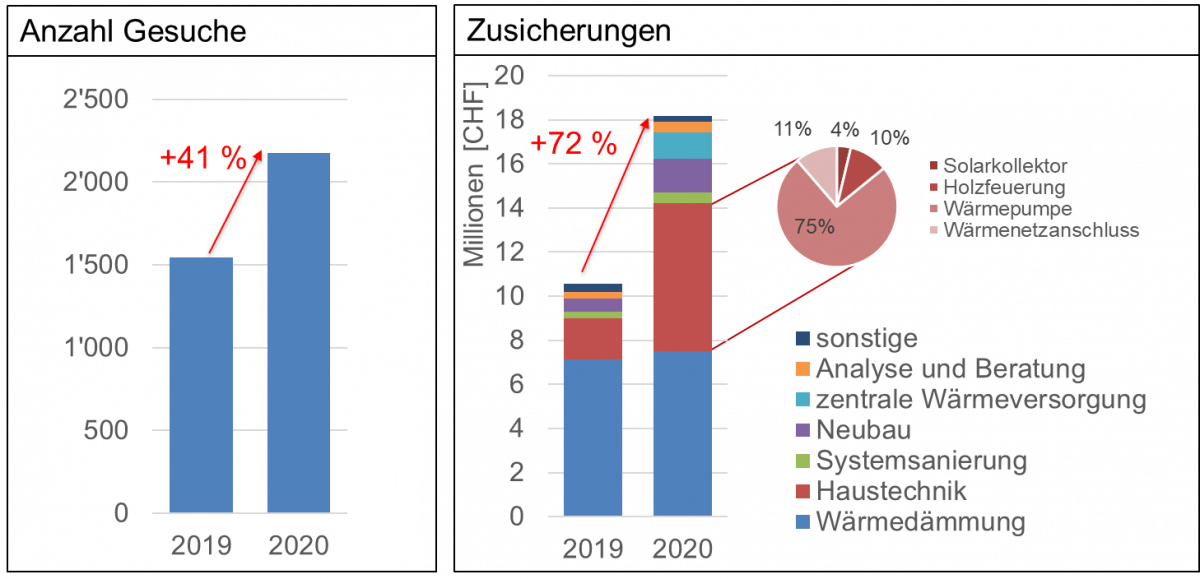

Baselbieter Energiepaket – Highlights aus dem Jahr 2020

Das Förderprogramm für mehr Energieeffizienz und erneuerbarer Energie am Gebäude wurde im Jahr 2020 neu ausgerichtet und die Finanzierung bis ins Jahr 2025 gesichert. Eine erste Analyse der Gesuchszahlen zeigt eine steigende Nachfrage bei der Installation von erneuerbaren Heizsystemen.

Im Kanton Basel-Landschaft sind 46 Prozent des jährlichen Ausstosses von klimaschädlichen CO2-Emissionen auf die Verbrennung von Erdgas oder Heizöl zurückzuführen. Ein Grossteil dieser Emissionen entstehen im Gebäudebereich bei der Erzeugung von Heizwärme. Der Bundesrat hat 2019 beschlossen, dass die Schweiz bis 2050 unter dem Strich keine Treibhausgase mehr ausstossen soll. Für dieses sogenannte Netto-Null-Ziel setzt sich auch die Baselbieter Regierung ein. Um das Ziel zu erreichen, müssen fossil betriebene Heizungen durch Systeme mit erneuerbarer Energie ersetzt und die Energieeffizienz der Gebäudehüllen gesteigert werden.

Das Baselbieter Energiepaket stellt in diesem Kontext ein wichtiges klima- und energiepolitisches Instrument dar. Es unterstützt Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer mit finanziellen Beiträgen für Beratungsdienstleistungen, für die energetische Sanierung der Gebäudehülle und für den Ersatz von fossilen Heizungen mit erneuerbaren Heizsystemen. Auch besonders energieeffiziente Neubauten oder Ersatzbauten werden durch das Baselbieter Energiepaket finanziell unterstützt.

Das Baselbieter Energiepaket ist Bestandteil des nationalen Gebäudeprogramms und wird teilweise vom Kanton, aber auch mit substanziellen Globalbeiträgen des Bundes finanziert. Letztere stammen aus der Teilzweckbindung der CO2-Abgabe auf fossilen Brennstoffen. Die Basellandschaftliche Kantonalbank, die Wirtschaftskammer Baselland, der Hauseigentümerverband Baselland sowie die Energieversorgungsunternehmen Primeo Energie und EBL machen das Förderprogramm in einer strategischen Partnerschaft gemeinsam bekannt.

Neustart Förderprogramm

Mit dem Beschluss Anfang 2020 gab der Landrat grünes Licht für die Fortführung und Finanzierung des Baselbieter Energiepakets bis ins Jahr 2025. Der Neustart wurde im Mai 2020 durch Inkrafttreten der Energieförderverordnung eingeleitet. Dabei wurden die Fördertatbestände angepasst und mehrere Beitragssätze erhöht.

Neu erhalten Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer auch beim Umstieg von einer Öl- oder Gasheizung auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Förderbeiträge. Davor war dies nur beim Ersatz einer Elektroheizung der Fall. Mit der Neuausrichtung wurde zudem ausschliesslich auf Massnahmen gesetzt, die im Harmonisierten Fördermodell der Kantone (HFM 2015) enthalten sind und damit für den Erhalt von Globalbeiträgen des Bundes berechtigen.

Die Beitragssätze wurden insbesondere für den Ersatz von Öl-, Gas- oder Elektroheizung mit einem erneuerbaren Heizsystem erhöht. Aber auch Massnahmen an der Gebäudehülle werden seit Programmanpassung stärker finanziell unterstützt.

Steigende Nachfrage

Die Statistik der Anzahl Fördergesuche sowie die verpflichteten Mittel für das Jahr 2020 zeigen einen eindrücklichen Anstieg der Nachfrage. Für diese Entwicklung ist primär der neue Fördertatbestand für Luft-Wasser-Wärmepumpen verantwortlich.

Baselbieter Energiepaket: Anzahl Gesuche und Zusicherungen in Franken für die Jahre 2019 und 2020 (Quelle: AUE)

Die Anzahl Fördergesuche ist im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 41 Prozent auf 2'184 angestiegen ist. Zudem wurden mit 18,2 Millionen Franken 72 Prozent mehr Fördergelder verpflichtet als im Jahr 2019. Ein Blick auf die Förderbereiche gibt zu erkennen, dass 2020 insbesondere mehr Fördergelder im Bereich der Haustechnik-Massnahmen verpflichtet wurden (+ 262 Prozent gegenüber 2019). Aber auch in den Förderbereichen Wärmedämmung (+ 5 Prozent), Systemsanierung (+ 60 Prozent), Neubau (+ 145 Prozent) oder Analyse und Beratung (+ 81 Prozent) stiegen die verpflichteten Mittel deutlich an. Im Jahr 2020 wurden dreiviertel der verpflichteten Mittel im Bereich der Haustechnik für Wärmepumpen-Installationen eingesetzt.

Sanierungsprojekt in Gelterkinden mit finanzieller Unterstützung durch das Baselbieter Energiepaket (Quelle: AUE)

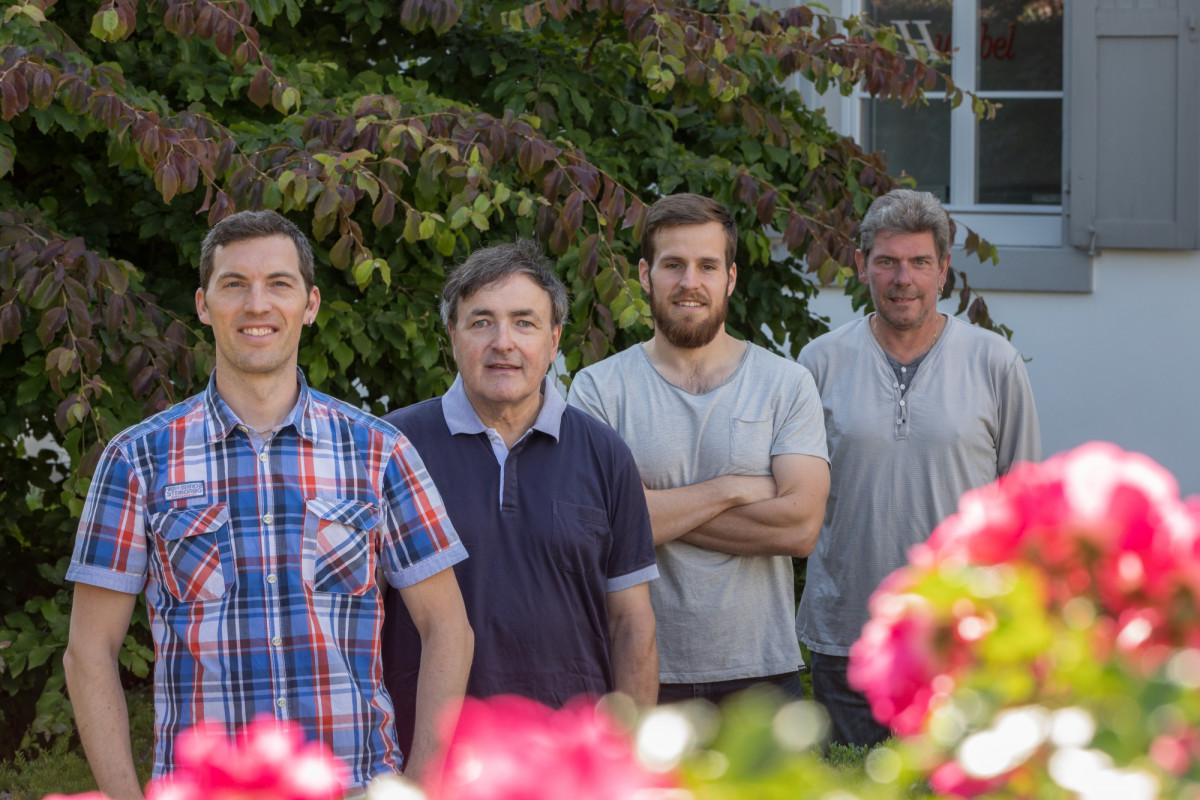

Wir stellen uns vor: Abteilung Rauminformation

Die Abteilung Rauminformation des Amts für Raumplanung erstellt Nachführungspläne der Zonenpläne aller 86 Gemeinden für die kantonale Verwaltung. Die Grundlagen bestehen aus den kommunalen Geodaten der Nutzungsplanung. Die Geodaten werden zudem im GeoView veröffentlicht.

Michael Ruckstuhl (links) und sein Team der Abteilung Rauminformation (Quelle: ARP)

Die Abteilung Rauminformation unterstützt das Amt für Raumplanung in allen Belangen der räumlichen Geodateninformationen und Geoinformationssystemen (GIS). Sie versteht sich als GIS-Kompetenzzentrum des Amtes für Raumplanung. Als Stabsstelle ist sie Dienstleister für die Amtsleitung und für die Abteilungen des Amtes. Ein GIS besteht aus Daten, welche einen räumlichen Bezug haben. Diese Daten nennt man Geodaten (Beispiel: Bushaltestellen in Google Maps sind Geodaten).

Wird ein Zonenplan angepasst, werden die Pläne und Reglemente durch die Abteilung Rauminformation analog und digital verwaltet. Die analogen Pläne und Reglement werden im Handarchiv aufbewahrt, vorgängig werden die Dokumente eingescannt und über das Intranet der kantonalen Verwaltung zur Verfügung gestellt. Aktuell sind rund 15'700 Dokumente im digitalen Planarchiv abgelegt.

Für die Geodatenverarbeitung stehen verschiedene GIS-Programme zur Verfügung. Insbesondere für die Geodatenprüfung wurden auch eigene Werkzeuge erstellt. Die Geodaten werden anschliessend der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Am einfachsten können die Geodaten über das GeoView BL, dem Geoportal des Kantons übers Internet abgerufen werden.

Die Geodaten haben einen wichtigen Stellenwert und sind heute unverzichtbar. Dank der kontinuierlichen Mitarbeit aller Beteiligten von der Datenerfassung in der Gemeinde, der Datenverwaltungsstellen (mandatierte Planungsbüros) und der laufenden Datenprüfung der Abteilung Rauminformation, geniessen die Geodaten der Nutzungsplanung einen hohen Stellenwert und eine hohe Zuverlässigkeit.

Lausen / Itingen: neuer Kreisel und Verlegung Alte Landstrasse

Die Kreuzung Ramlinsburgerstrasse / Industriestrasse / Alte Landstrasse stellt die zentrale Erschliessung des Industriegebiets Süd in Lausen dar. Dieses wird bisher südlich des Bahnhofs via die Gemeindestrasse (Industriestrasse) durch das Wohngebiet Langmatt erschlossen, was die Weiterentwicklung der Industriezone blockiert. Deshalb hat der Kanton zusammen mit der Gemeinde nach einem längeren Variantenstudium ein Bauprojekt für die zonenkonforme Verkehrserschliessung ausgearbeitet. Die Bauarbeiten starteten im April 2020 und dauern voraussichtlich bis Ende Mai 2022.

Bis zum Jahr 1986 war die heutige Ramlinsburgerstrasse mit einem Niveauübergang über die SBB-Gleise an die Hauptstrasse in Lausen angeschlossen. Nach dem Bau der Strassenüberführung über die Gleise im selben Jahr wurde das alte Teilstück der Ramlinsburgerstrasse südlich des Bahnhofs zu einer Gemeindestrasse herabgestuft. Die Folge war, dass das Industriegebiet von kantonaler Bedeutung neu via die Gemeindestrasse (Industriestrasse) durch das Wohngebiet Langmatt erschlossen wurde. Dies blockiert nun die Weiterentwicklung der Industriezone in Lausen.

Unter diesen Voraussetzungen hat der Kanton zusammen mit der Gemeinde nach einem längeren Variantenstudium ein Bauprojekt für die zonenkonforme Verkehrserschliessung ausgearbeitet. Die Lösung sieht vor, dass die Industriestrasse und die Alte Landstrasse einige Meter gegen die Bahn - weg vom Wohngebiet - verschoben werden und mittels eines Kreisels an die Ramlinsburger- und Hauptstrasse angeschlossen werden. Die Prüfung diverser Varianten zeigte, dass unter den örtlichen Verhältnissen der Kreisel die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Bedauerlicherweise mussten im Herbst 2019 für die Realisierung vier bestehende Einfamilienhäuser im nördlichen Bereich abgerissen werden.

Betonarbeiten am Kreisel (Quelle: TBA)

Die Gemeinde Lausen hat im Jahr 2005 die Flächen zwischen der Industriestrasse respektive der Alten Landstrasse und dem Bahnareal in eine Grünzone umgewidmet. Für die Realisierung wird mit Gesamtkosten von 4,2 Millionen Franken für den Kanton sowie 3,7 Millionen Franken für die Gemeinde Lausen gerechnet. Dank diesem Projekt kann eines der noch wenigen freien Industriegebiete im Baselbiet weiterentwickelt werden.

Bisher umgesetzte Arbeiten:

Bisher wurde der halbe Betonkreisel auf der westlichen Seite erstellt. Zudem wurden an der Industriestrasse die Lärmschutzwände und ein Kleintierdurchlass realisiert. Die Gemeinde Lausen hat die Gemeindestrasse Höliweg komplett saniert.

Bevorstehende Arbeiten

Der zweite halbe Betonkreisel auf der Ostseite wird voraussichtlich im Juni 2021 betoniert. Die Alte Landstrasse / Landstrasse bis auf Höhe Renata AG in Itingen wird bis Ende Mai 2022 erneuert bzw. instand gestellt.

Bereits erstellte Industriestrasse ohne Deckbelag (Quelle: TBA)

Projektziele:

- Erschliessung des Industriegebiets Lausen von kantonaler Bedeutung

- Verbesserung der Fahrbeziehungen in die Industriestrasse, insbesondere für LKW

- Anpassung an die heutigen verkehrlichen Anforderungen

- Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere für den Fuss- und Veloverkehr

- Instandsetzung der Alten Landstrasse an die heutigen verkehrlichen Anforderungen angepasst

- Einhaltung der Lärmschutzwerte

- Instandsetzung und Verbesserung insbesondere der Fahrbahn, Beleuchtung und Entwässerung sowie des Rückhalteschutz gegenüber dem SBB-Trassee

- Schutz der Kleintiere, Bau eines Kleintierdurchlasses unter der Ramlinsburgerstrasse

Foto-Quiz: Wo ist das?

Wie gut kennen Sie das Baselbiet? Machen Sie mit und schreiben Sie uns, wo diese Fotografie aufgenommen wurde. Bitte nennen Sie uns die Ortschaft und die Strasse. Unter den richtigen Antworten verlosen wir ein Moleskine Notizbuch A5 mit Prägedruck der Bau- und Umweltschutzdirektion sowie einen Caran d'Ache Kugelschreiber mit BUD-Schriftzug inklusive Etui. Viel Glück!

Mailen Sie uns Ihre Antwort bis zum 6. September 2021 an: info.bud@bl.ch. Der/die Gewinner/in wird per E-Mail informiert und in der nächsten Ausgabe der BUZ erwähnt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeitenden der Abteilung Kommunikation der BUD sowie deren Angehörige. Die Daten der Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet.

In der BUZ Nr. 108 war die Obere Gasse in Arlesheim abgebildet. Die Gewinnerin des Foto-Quiz aus der letzten BUZ heisst Nadia Kreidler. An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch!

10 Fragen an Christoph Graf

In der Rubrik „zehn Fragen an“ beantworten Mitarbeitende der Bau- und Umweltschutzdirektion jeweils zehn ausgewählte Fragen der BUZ-Redaktion. In dieser BUZ stellen wir Ihnen Christoph Graf vom Bauinspektorat vor.

BUZ: Seit wann arbeiten Sie beim Bauinspektorat und was sind Ihre Aufgaben?

Graf: Ich arbeite seit März 2016 beim Bauinspektorat. Meine Aufgaben sind die Prüfung der Baugesuche und die Koordination der Fachstellen. Weiter bin ich die Ansprechperson für alle Gesuchsteller, Projektverfasser und Bauherren in den Gemeinden Blauen, Ettingen, Therwil und Zwingen.

BUZ: Welche Eigenschaft mögen Sie bei Menschen besonders?

Graf: Für mich ist es wichtig, dass eine Person offen und ehrlich kommuniziert und ihre Bedürfnisse mitteilt.

BUZ: Welches ist ihr Lieblingszitat?

Graf: Gary Lineker (ehemaliger englischer Nationalspieler): «Fussball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.»

BUZ: Wann haben Sie das letzte Mal Ferien im Ausland gemacht?

Graf: Im Oktober 2019 war ich mit meiner Familie für 10 Tage in Fort Lauderdale, Florida USA (Strand, Sonnenschein und meine Lieben).

BUZ: Welche Sportart üben Sie (zumindest gelegentlich) aus?

Graf: Im Moment treibe ich wenig Sport. Ich gehe manchmal Velofahren oder Joggen. Früher war ich im Turnverein und spielte Fussball.

BUZ: Haben Sie ein Lieblingsgericht?

Graf: Ich habe mehrere Lieblingsgerichte: Sushi, Raclette, Leberli mit Rösti und Schnipo.

BUZ: Gehen Sie mit dem öV, Auto oder Velo zur Arbeit?

Graf: Ich gehe mit dem Auto zur Arbeit, da ich zeitweise mein Auto auch geschäftlich nutze.

BUZ: Wie entspannen Sie nach einem anstrengenden Arbeitstag?

Graf: Seit 1999 besitzen mein Bruder und ich einen Rebberg in Maisprach (seit 2010 sind drei Freunde daran beteiligt). Zum Entspannen nach der Büroarbeit ist das handwerkliche Arbeiten im Rebberg optimal für mich.

BUZ: Haben Sie schlechte Angewohnheiten?

Graf: Ich trinke zu viel Kaffee.

BUZ: Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?

Graf: Meine Brüder und ich sind auf einem Bauernhof in Maisprach BL aufgewachsen und ich hatte in frühen Jahren den Wunsch, Landwirt zu werden wie mein Vater. Anschliessend interessierten mich auch die Berufe Astronaut, Polizist und Feuerwehrmann.

In eigener Sache

Wir verabschieden

Im zweiten Tertial 2021 haben sich sieben Mitarbeitende von der Bau- und Umweltschutzdirektion verabschiedet, um in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. Für ihre langjährige Treue und ihren wertvollen Einsatz möchten wir ganz herzlich danken. Wir wünschen Ihnen für den neuen Lebensabschnitt viele freudige Jahre in bester Gesundheit mit viel Tatendrang für all die Dinge, die Ihnen Freude und Glück bescheren. Alles Gute!