Liebe Leserin,

lieber Leser

Das Erscheinen dieser BUZ fällt zusammen mit einem heissen Sommerbeginn und einer spannenden Eröffnungsrunde der Fussball-WM in Russland. Wie viele von Ihnen verfolge ich die Spiele mit grossem Interesse.

Äusserst bemerkenswert ist ja, dass sich zu Beginn der WM gezeigt hat, wie einige grossen Favoriten die Erwartungen nicht erfüllt haben, die in sie gesetzt worden sind. Es genügt ganz offensichtlich nicht, elf Starspieler auf den Platz zu schicken, wenn diese keinen Teamgeist vorweisen können und nur als hochprofessionelle Einzelmasken auftreten.

Teamgeist braucht es auch in der Verwaltung. Ich bin stolz darauf, eine Direktion zu führen, in der man diesen Geist spürt. Und ich werde – nach dem anstrengenden Präsidialjahr – meine ganze Energie darauf verwenden, zusammen mit Ihnen allen noch zahlreiche Aufgaben zu Ende zu bringen und neue Projekte aufzugleisen, damit ich dann in einem Jahr meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger eine tiptop aufgestellte Direktion übergeben kann. Ich freue mich, wenn ich mich auch hier wieder auf Ihre tatkräftige Unterstützung verlassen kann.

Wie immer strengere gesetzliche Bestimmungen und höhere technische Anforderungen eine neue Berufsgattung erfordern, erfahren Sie in diesem Heft (Seite 14). Ob unsere Entwässerungstechnologen EFZ dereinst mit dem Velo zur Arbeit fahren, entzieht sich meiner Kenntnis. Die erforderliche Infrastruktur, also die Velowege, stünden ihnen jedoch zur Verfügung. Mit einer Ausgabenbewilligung des Landrats in Höhe von 20 Mio. Franken sind wir nämlich in der Lage, unser kantonales Radroutennetz zügig fertig zu bauen. Es wird dann knapp 310 Kilometer lang sein! (Seite 6).

Doch zurück zum Sommer. Wenn es nach einer grossen Hitzeperiode zu schweren Gewittern kommt, kann das zu grossen Schäden an Gebäuden, Kulturen und Infrastrukturen führen. Um Hochwasserschäden vorzubeugen ist es zentral, die Wälder und Ufergehölze zu pflegen und die Gewässer von Schwemmholz zu befreien (Seite 8).

Ich hoffe sehr, dass unser Kanton in diesem Sommer von solchen Unwettern verschont bleibt.

Ebenso hoffe ich, dass wir alle heute Mittwoch einen heissen und spannenden Abend geniessen können, an dem die Schweizer so hoch gegen Costa Rica gewinnen, dass wir als Gruppensieger in den Achtelfinal einziehen.

Ihre Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro

Kampf gegen die Asiatische Tigermücke

Vielleicht erinnern Sie sich bei Ihrer nächsten Rückreise aus einem südeuropäischen Land oder dem Tessin an diesen Artikel und achten auf jedes verräterische Mückensummen im Zugabteil oder im Innern des Autos. Denn die eigentlich flugfaule Asiatische Tigermücke Aedes Albopictus, die südlich der Alpen in grossen Zahlen vorkommt, reist womöglich als blinder Passagier mit.

Im Gegensatz zu heimischen Stechmückenarten ist die Tigermücke eine potentielle Krankheitsüberträgerin für tropische Krankheitserreger wie das Dengue-, Chikungya- oder das Zikavirus. Sie sticht nicht wie die heimischen Stechmücken nachts, sondern auch tagsüber und ihre Stiche sind zudem schmerzhafter. Das hohe Belästigungspotential und das Risiko als Krankheitsüberträgerin machen die Tigermücke zu einer unangenehmen Zeitgenossin, die bekämpft werden muss.

Asiatische Tigermücke (Quelle: Wikicommons)

Die Tigermücke nutzt die Verkehrswege zu ihrer Verbreitung und wurde im Kanton Basel-Landschaft erstmals im Jahr 2015 nachgewiesen. In der Stadt Basel wurden letztes Jahr im Rahmen eines kantonalen Monitorings mehrere Tigermücken und deren Eier gefunden. In der oberen Rheinebene herrscht ein für die Tigermücke günstiges, mildes Klima. Dies und der grosse Verkehrsfluss in der Region führte dazu, dass sich in den Städten Colmar, Freiburg und Strasbourg teilweise grosse Populationen bildeten. Die hohe Zahl an Tigermücken führte zu einer massiven Belästigung der Bevölkerung. Letztes Jahr wurden auf einem Lörracher Familiengartengelände, fünf Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, hohe Tigermückenbestände von der deutschen „Gesellschaft zur Förderung der Stechmückenbekämpfung (GFS)“ nachgewiesen.

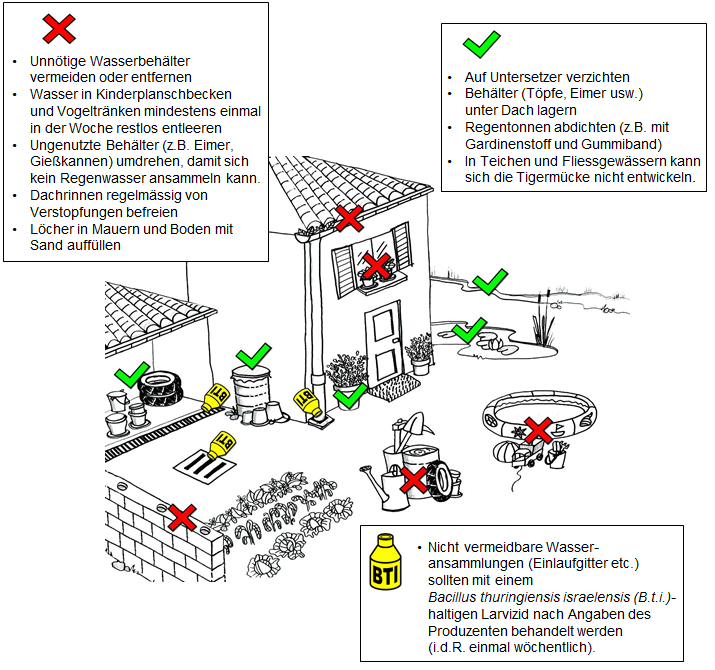

Jede kleinere Wasseransammlung ist eine potentielle Brutstätte für die Tigermücke. Bevorzugt werden beispielsweise Regentonnen oder Abflussdolen. In Teichen und Flüssen sind Tigermückeneier selten. Ein Tigermücken-Weibchen klebt im Verlauf ihres einmonatigen Lebens hunderte Eier knapp über die Wasseroberfläche. Die Eier sind mehrere Monate trockenresistent und können den Winter überdauern. Die beste Bekämpfung besteht in der Vermeidung von offenen Wasseransammlungen, indem man Regentonnen abdeckt, ungenutzte Behälter umdreht und das Wasser im Planschbecken regelmässig wechselt. Nicht vermeidbare Wasseransammlungen (z.B. Abflussdolen) können mit ökologisch unbedenklichen Larviziden mindestens alle 14 Tage behandelt werden. Auf der kantonalen Neobiota-Website ist ein Merkblatt mit weiterführenden Informationen zur Bekämpfung der Tigermücke sowie deren Identifikationsmerkmalen abrufbar.

(Quelle: SIT)

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Tigermücke auch den Kanton Basel-Landschaft belästigt. Die Erfahrungen aus dem Tessin und den betroffenen Städten im oberen Rheintal zeigen, dass die Tigermücke gut bekämpft werden kann, wenn früh genug eingegriffen wird. Das trinationale Projekt „TIGER“ ist dabei ein erster Anfang. Für die lokale Bekämpfung braucht es jedoch die Hilfe der Bevölkerung und der Gemeinden. Bei einer Zunahme von Tigermückenbeständen ist es äusserst wichtig, dass lokale Populationen schnell bekämpft werden und sich nicht weiter ausbreiten. Wird zu spät reagiert, steigen die Kosten der Bekämpfung und die Risiken einer Krankheitsübertragung nimmt zu. Ein kantonales Konzept zur Bekämpfung der Tigermücke ist aktuell in Erarbeitung.

Es wurde eine regionale Meldestelle für Tigermücken-Funde eingerichtet: das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH). Im Kanton Basel-Landschaft wurden bisher, im Zuge des Tigermücken-Monitorings des Bundes, auf zwei Autobahn Raststätten Tigermückeneier-Fallen (Ovitraps) aufgebaut. Im Rahmen des neu gestarteten grenzübergreifenden Projekts „TIGER“ werden im Kanton Basel-Landschaft zusätzliche Fallen an verschiedenen Standorten betrieben. Das Projekt „TIGER“ umfasst weitere Massnahmen und läuft bis ins Jahr 2021. Weitere Informationen zum laufenden Projekt „TIGER“ finden Sie auf der kantonalen Neobiota Website.

Kantonales Radroutennetz bald komplett ausgebaut

Das knapp 310 Kilometer lange kantonale Radroutennetz soll mit der Ausgabenbewilligung des Landrats, in Höhe von 20 Mio. Franken, zügig fertig gebaut werden. Im Zentrum stehen dabei neue bzw. verbesserte Erschliessungen wichtiger Arbeitsplatzgebiete und zentraler Stationen des öffentlichen Verkehrs. Ausserdem werden die Sicherheitsmängel auf stark befahrenen Ausserortsstrecken durch den Bau abgetrennter Radwege behoben, was auch der Forderung entsprechender politischer Vorstösse entspricht.

Im April 2018 beantragte der Regierungsrat dem Landrat für den Abschluss des Ausbauprogramms sowie für die Optimierung der bestehenden Radrouten eine neue einmalige Ausgabe von 20 Mio. Franken zu bewilligen. In der entsprechenden Landratsvorlage wurden, im Unterschied zu den früheren Rahmenkrediten, konkrete Projekte definiert, mit welchen die letzten verbleibenden Lücken im Radroutennetz (ca. 14 km Länge) geschlossen werden sollen). Darüber hinaus wurde eine Übersichtskarte der Radrouten erstellt, welche bereits als ausgebaut gelten (ca. 252 km), im Rahmen übergeordneter Projekte ausgebaut werden sollen (ca. 20 km) oder auf welchen keine Radroutenmassnahmen beabsichtigt werden (ca. 22 km; vorwiegend schwach befahrene Strassen).

Seit rund einem Jahr ist der Radweg zwischen Bubendorf und Ziefen ausgebaut (Quelle: TBA)

Die in der neuen Ausgabebewilligung enthaltenen Projekte betreffen:

- Allschwil, Hegenheimermattweg: Neubau abgetrennter Rad-/ Fussweg

- Zwingen, Birsbrücke Weidenweg: Neubau normgerechte Rad-/ Fusswegbrücke

- Grellingen – Zwingen: Neubau abgetrennter Radweg

- Reinach-Kägen – Bhf. Dornach/Arlesheim: Neubau Rad-/ Fusswegbrücke und abgetrennter Rad-/ Fussweg

- Aesch – Duggingen: Neubau abgetrennter Rad-/ Fussweg

- Station Lampenberg – Hölstein: Ausbau Trottoir zum abgetrennten Rad-/ Fussweg

- Liestal, Bahnhof/Kreuzboden: Verbesserung Erschliessung für Fuss- und Veloverkehr

- Pratteln/ Augst: Neubau Überführung Frenkendörferstrasse

- Augst, Giebenacherstrasse: Einrichtung Velo- und Fussverkehrsmassnahmen

- Augst – Füllinsdorf: Ausbau best. Uferweg zu einem Rad-/ Wanderweg

- Buus – Maisprach: Neubau abgetrennter Rad-/ Fussweg (Reserveprojekt)

Ein Grossteil dieser Projekte ist in den verschiedenen Generationen des Agglomerationsprogramms enthalten, sodass eine finanzielle Beteiligung des Bundes in Höhe von rund fünf Millionen Franken erwartet wird. Neben diesen Projekten sind finanzielle Ressourcen vorgesehen, um die Nutzerfreundlichkeit zu erhalten.

Die grössten Investitionen sind für das Projekt zwischen Kägen in Reinach und Dornachbrugg geplant. Damit soll vor allem das aufstrebende Arbeitsplatzgebiet Kägen besser für den Fuss- und Veloverkehr erschlossen werden. Bislang ist die Anbindung an den Bahnhof Dornach/Arlesheim sehr unbefriedigend. Velofahrerinnen und Velofahrer müssen über die stark befahrene Bruggstrasse und den Autobahnanschluss fahren und Fussgängerinnen und Fussgänger müssen teilweise sehr grosse Umwege in Kauf nehmen, um in das Gebiet zu gelangen. Herzstück der neuen Verbindung bildet eine neue Brücke über die A18 für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie für Velofahrende. Entlang der Bruggstrasse und der neuen Bebauung auf dem Stöcklin-Areal wird ein abgetrennter Rad-/ Fussweg bis zum Kreisel Dornachbrugg anschliessen.

Mit dem neuen Radweg Grellingen – Zwingen sollen die Sicherheitsmängel auf einer stark befahrenen Ausserortsstrecke behoben werden. Zwischen dem Eggfluetunnel und dem Ortseingang Zwingen eignet sich der vorhandene Radstreifen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der hohen Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs nur für geübte Velofahrende. Eine abgetrennte Führung macht die Strecke auch für die anderen Nutzergruppen attraktiver. Darüber hinaus wird die Radroute auch innerhalb von Zwingen künftig abseits der A18 geführt und mithilfe einer neuen Fuss-/ Radwegbrücke über die Birs direkt an das Schulhaus angebunden.

Bereits im laufenden Jahr sind noch einige Verbesserungen auf dem kantonalen Radroutennetz vorgesehen, welche noch mit bestehenden finanziellen Mitteln realisiert werden können, wie z.B. zwischen Bubendorf und Station Lampenberg: Hier wird die Radroute auf den neuen Erschliessungsweg des Hofs Obertalhaus (in Bau) verlegt. Entlang der Feldstrasse in Oberwil entsteht ein neuer abgetrennter Rad-/Fussweg und im Löliwald zwischen Oberwil und Biel-Benken im Rahmen der Fahrbahnerneuerung werden beidseitige Radverkehrsmassnahmen realisiert.

Arbeiten bereits abgeschlossen: Radweg in Augst (Quelle: TBA)

Diese Aus-, Neu- und Umbauten ermöglichen eine umweltfreundliche Fortbewegung mit dem Velo oder teilweise zu Fuss. Gründe für das Velofahren gibt es genug. Ausserdem macht es Spass und hält den Körper fit.

Gepflegte Gewässer können Gewitterschäden verhindern

Die Gewitterereignisse vom Juni 2016 haben in Teilen des Kantons Basel-Landschaft grossen Schäden an Gebäuden, Kulturen und Infrastrukturen verursacht. Die grossen Niederschlagsmengen, welche in kurzer Zeit gefallen sind, konnten von den kleineren Bächen und Entwässerungssystemen nicht mehr schadlos abgeführt werden. Um Hochwasserschäden vorzubeugen ist es zentral, die Wälder und Ufergehölze zu pflegen und die Gewässer von Schwemmholz zu befreien.

Bei der Ursachenanalyse und den Instandstellungsarbeiten an den Gewässern wurde festgestellt, dass nicht alleine die grossen Niederschlagsmengen Ursache für Schäden an Gebäuden, Kulturen und Infrastrukturen waren. Vielmehr wurden unzählige Durchlässe, Geschiebesammler, Überfahrten und Brücken bei den Ereignissen durch Schwemmholz verstopft und verursachten so grosse Rückstaus und Materialauflandungen in den Bächen, sodass diese über die Ufer traten.

Röserenbach in Liestal: nach Gewitter im Juni 2016 (Quelle: TBA)

Um diese Hochwasserschäden in Zukunft zu minimieren, sensibilisiert das Tiefbauamt (TBA) die Waldbesitzer und die Uferanstösser darauf, der Pflege der Wälder und Ufergehölze sowie der Reinigung der Gewässer die nötige Beachtung zu schenken. Speziell sollte darauf geachtet werden, dass Astmaterial, Sturm-, Fall- oder Schwemmholz aus dem Abflussprofil des Gewässers entfernt wird. Im Gerinne liegendes Schwemmholz beeinflusst auch den Feststofftransport. In Wildbächen könnte nach dem Bruch einer solchen Verklausung (Verschluss durch Treibgut) ein Murgang entstehen. Das TBA empfiehlt auch zu prüfen, ob nicht mehr benötigte land- und forstwirtschaftliche Überfahrten zurückgebaut werden können. Mit diesen präventiven Massnahmen würden etliche Schäden mit den entsprechenden Folgekosten für die Einwohner- und Bürgergemeinden sowie für Private verhindert.

Viel Treibholz im Buechholdenbächli in Lausen im Juni 2016(Quelle: TBA)

Um die Gewässer rein zu halten, müssen Unrat, Geschwemmsel und angeschwemmte Bäume regelmässig entfernt werden. Einlaufrechen während Hochwasserereignissen müssen unbedingt freigehalten werden. Zuständig dafür sind, gemäss Gesetz über den Wasserbau und die Nutzung der Gewässer, die Einwohnergemeinden. Diese können die Kosten der Reinigung oder Teile davon den Anstossenden für die Entfernung und Entsorgung von Unrat und den Nutzniessenden für die Säuberung der Einlaufrechen von Dolen überwälzen.

Damit der Kanton seinen gesetzlichen Auftrag für den Sohlenunterhalt in den öffentlichen Gewässern wahrnehmen kann, muss der Zugang zu den Bachläufen gewährleistet bleiben. Nur so ist es möglich, dass Auflandungen entfernt und allenfalls weitere Massnahmen zum Hochwasserschutz realisiert werden können. Es muss so viel Ufergehölz entfernen werden, damit die Mitarbeitenden des TBA gut an das Gewässer ran kommen, um allfällige Unterhaltsarbeiten auszuführen.

Nästelbächli Zunzgen Geschiebesammler (Quelle: TBA)

Pflegeeingriffe im Ufergehölz sind bewilligungspflichtig und sollten im Winter erfolgen. Im Kanton wird ein abwechslungsreiches Ufergehölz angestrebt. Die Eingriffe werden deshalb nach der Drittels Methode ausgeführt. Das heisst, ein Drittel wird ganz entfernt, ein Drittel wird jeweils ausgelichtet und ein Drittel wird stehen gelassen. Arbeiten im Wald unterstehen der Waldgesetzgebung und sind vorgängig mit dem zuständigen Revierförster der Gemeinde abzusprechen.

Weiherschloss Bottmingen erfolgreich saniert

Der Kanton Basel-Landschaft besitzt die drei Schlösser Bottmingen, Ebenrain und Wildenstein. Das Weiherschloss Bottmingen aus dem 14. Jahrhundert, welches eine wechselvolle Geschichte mit vielen Änderungen und Umbauten hinter sich hat, wurde erneut saniert.

Das Weiherschloss Bottmingen wurde 1997 in verschiedenen Bauetappen saniert. Ein Abschnitt war die Sanierung der Gebäudehülle. Die vergangen 20 Jahre haben trotz ständiger Instandhaltung sichtbare Spuren insbesondere an Holzwerk- und Natursteinelementen hinterlassen. Der Fachbereich Unterhalt des Hochbauamtes hat im Jahr 2016 in Absprache mit der Denkmalpflege eine Zustands- bzw. Schadensaufnahme der Gebäudehülle erstellt.

Basierend auf den Zustandsbericht wurden die geplanten Massnahmen priorisiert. Es wurden sicherheitsrelevante Arbeiten und Abdichtungsmassnahmen an Holzwerk- und Natursteinelementen vorgenommen. Instandhaltungsmassnahmen wie Verputz-, Steinmetz-, Schreiner- und Malerarbeiten wurden Ende 2017 abgeschlossen.

Das Eingangsportalwurde instabil durch Anfahren von LKWs(Quelle: TBA)

Für bauliche Instandhaltungs- und Anpassungsarbeiten an kantonalen Gebäuden und Anlagen ist der Fachbereich Unterhalt des Hochbauamtes zuständig. Planbare Instandhaltungsarbeiten stellen die Werterhaltung der Gebäudesubstanz sicher. Änderungen an geschützten Objekten werden mit der Kantonalen Denkmalpflege abgesprochen.

Instandhaltungsarbeiten des unter Bundesschutz stehenden Schlosses verlangen von allen Beteiligten ein hohes Mass an Verantwortung, Fachkenntnissen und Engagement. Massnahmen im Aussenbereich sind vielmals witterungsabhängig und müssen, um die vorgegebene Qualität zu sichern, entsprechend geplant werden. Eine Herausforderung ist es auch, für den laufenden Restaurantbetrieb jeweils ein Konzept zur Minimierung von Staub- Lärm- und Geruchsemissionen zu erstellen.

Auch in Zukunft werden Instandhaltungsarbeiten an Gebäude und Anlage notwendig sein, damit Besucherinnen und Besucher sich noch lange am gepflegten Anblick des Weiherschloss Bottmingen erfreuen können.

Atmo-Vision: Strategien für eine bessere luft am Oberrhein

Das Projekt Atmo-Vision beschäftigt sich mit den transversalen Themen «Luft-Klima-Energie» im Oberrheingebiet. Ziel des neu gestarteten Projekts ist es, bis Ende 2020 neue Instrumente für Institutionen und Verwaltungen im Oberrheingebiet bereitzustellen, um die Treibhausgas- und Luftschadstoffbelastung zu verringern

Aktuell sind im Oberrheingebiet verschiedene Luftschadstoff-Grenzwerte überschritten; insbesondere für Ozon, Stickstoffdioxid und Feinstaub. Im Frühjahr 2015 wurde anlässlich einer Feinstaubphase in Frankreich auf höchster politischer Ebene die Frage diskutiert, inwieweit grenzüberschreitende Schadstofftransporte dazu beigetragen haben. In grenznahen Gebieten ist diese Frage besonders bedeutsam.

Atmo-Vision: Ziel ist es, Luftschadstoffe zu verringern (Quelle: BUZ)

Dazu hat der Expertenausschuss Luft der Oberrheinkonferenz Anfang 2018 ein länderübergreifendes Projekt über die Dauer von drei Jahren gestartet mit dem Ziel, die Quellen der Luftbelastung darzustellen und harmonisierte Massnahmen abzuleiten. Beteiligt sind Baden-Württemberg (D), die Région Grand Est (F) und die beiden Basler Kantone (CH). Es sollen Emissionserhebungen von Luftschadstoffen und Treibhausgasen und Immissionsmodellierungen durchgeführt und Massnahmenszenarien erarbeitet werden. Der aktuelle Luftreinhalteplan beider Basel erfährt damit, über die Landesgrenze hinaus, eine viel geforderte Ergänzung.

WEITERE INFORMATIONEN:

- Offizieller Start des Projektes "Atmo-Vision"

- Atmo-Vision: Strategien für eine bessere Luft am Oberrhein

- Regio Basiliensis: Auftaktveranstaltung in Kehl zum Interreg-Projekt Atmo-Vision

- Luftreinhalteplan beider Basel 2016

Chienbergtunnel: Mit Ankerview dem quellenden Gipskeuper zuvorkommen

Seit zwölf Jahren erleichtert der Chienbergtunnel der Bevölkerung das Leben. Doch er hat auch seine Schattenseite. Das Tiefbauamt kämpft seit Jahren gegen den Gipskeuper. Dieser quillt auf, wenn Wasser eintritt. Über die Jahrzehnte kann er um bis zu 60 Prozent an Volumen zunehmen. So in der Hebungszone West im Chienbergtunnel. Mit der Software Ankerview kann der Druck, der auf die Anker in der Tunnelsohle wirkt, berechnet werden. Dies ermöglicht es, notwendige Baumassnahmen optimal zu planen.

Wegen dem lebendigen Gipskeuper werden der Chienbergtunnel und seine Umgebung intensiv überwacht. Der Fokus liegt beim 2.3 Kilometer langen Chienbergtunnel auf den Hebungszonen West (370m) und Ost (60m). Insbesondere in der Hebungszonen West kam und kommt es, aufgrund von grossem Wassereintritt in den quellfähigen Gipskeupers, zu einer hohen Hebungsgeschwindigkeit (sechs bis 16cm/Jahr).

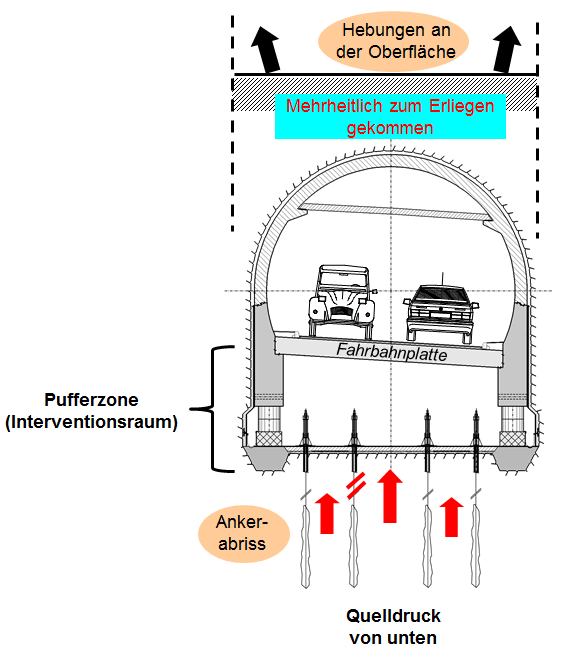

Hier befindet sich jeweils eine Pufferzone unter der Fahrbahn. In dieser wird, durch verschiedene Massnahmen verhindert, dass die Tunnelröhre nach oben gedrückt und damit der Fahrraum zerstört wird.

Tunnelquerschnitt in der Hebungszone (Quelle: TBA)

Die verankerte Bodenplatte in dieser Pufferzone ist mit mehr als 1‘000 Ankern im Boden verdübelt, um damit die Hebungsgeschwindigkeit zu reduzieren. Über diese Platte führt ausserdem der Fluchtweg für die Verkehrsteilnehmenden. Als Voraussetzung für den Betrieb des Tunnels muss dieser Fluchtweg für die Verkehrsteilnehmenden immer begehbar sein. Andernfalls muss der Tunnel für den Autoverkehr gesperrt werden.

Jeder Anker kann eine maximale Zugkraft von 160 Tonnen aufnehmen ohne Schaden zu nehmen (entspricht dem Gewicht von zwei modernen Elektrolokomotiven der SBB). Nachdem sich gezeigt hat, dass sich die erste Generation der Anker mit knautschbaren Kraftbegrenzungen aus Beton nur bedingt eignet, wurde die sogenannte Gleitverankerung aus Stahl entwickelt. Diese kann nachträglich justiert werden, um die maximalen Kräfte abzubauen und die Lebenszeit der Anker zu verlängern. Zusätzlich sind rund 300 Anker mit Kraftmessdosen ausgestattet. Diese Kraftmessdosen erlauben es, die auf den Anker wirkende Kraft in ein elektrisches Signal umzuwandeln und anzuzeigen.

Dennoch gingen seit der Eröffnung des Tunnels 2006, bis zur ersten grossen Massnahme 2012/13, über 60 Anker durch Abriss verloren. Die meisten konnten durch das Bohren von neuen Löchern und Einsetzen von neuen Ankern ersetzt werden. Da nicht beliebig Platz für Ersatzanker vorhanden ist, ganz zu schweigen von den hohen Kosten, musste ein Weg für die Überwachung der Anker gefunden werden. Auf Erfahrungen anderer Tunnelbetreiber konnte nicht zurückgegriffen werden, da die Konstruktion des Chienbergtunnels wohl weltweit einmalig ist.

Gleitverankerung in der Hebungszone West des Chienbergtunnels (Quelle: Redaktion BUZ)

In Zusammenarbeit mit der Abteilung Informatik der Bau- und Umweltschutzdirektion wurde die Software AnkerView entwickelt. In dieser Software werden die für die Ankerbewirtschaftung relevanten Daten automatisch und manuell eingegeben und verwaltet. Mit dieser Applikation werden die Kräfte, die auf die als kritisch eingestuften Anker wirken automatisiert wöchentlich ausgelesen. Die Software erlaubt es, die Kräfte der überwachten Anker grafisch und auch mit zeitlichem Verlauf darzustellen Mit diesem System konnten bereits Hotspots in der Tunnelsohle identifiziert werden, bei denen die Kräfte besonders schnell ansteigen. In diesen Bereichen werden die Gleitverankerungen nachjustiert, um Kräfte über 160 Tonnen abzubauen.

Wozu der Aufwand? Die Software hat sich bereits mehr als gelohnt. Durch die Überwachung der Ankerkräfte konnte verhindert werden, dass zahlreiche Anker zerstört werden. Im Jahr 2017 waren es mehr als 30 Anker, von denen jeder den Wert eines Kleinwagens hat.

Mit AnkerView steht eine effiziente kantonale Applikation zur Verfügung, die den zuständigen TBA-Mitarbeitenden die optimale Bewirtschaftung der komplexen Hebungszonen ermöglicht. Aufhalten lässt sich der Gipskeuper dadurch zwar nicht, jedoch können sich die kantonalen Experten mit Hilfe der Digitalisierung einen Vorsprung verschaffen und prognostizieren, wann wieder mit Baumassnahmen dafür gesorgt werden muss, dass der Bereich unter der Fahrbahn als Fluchtweg und für Wartungsarbeiten weiterhin hindernisfrei zugänglich bleibt.

Ein leiser Hoffnungsschimmer am Horizont: Es gibt Anzeichen, dass der Gipskeuper sich etwas beruhigt – die Hebungsgeschwindigkeiten haben sich verlangsamt.

Neue Ausbildung sorgt für sichere Siedlungsentwässerung

Immer höhere gesetzliche und technische Anforderungen machen es auf Dauer unmöglich «Jemanden für alle Fälle» zu haben. Aus diesem Grund wurde die Ausbildung Entwässerungstechnologin respektive Entwässerungstechnologen EFZ als Bindeglied zur Klärwerkfachperson ins Leben gerufen.

Bislang wurden für die Arbeiten der Siedlungsentwässerung „Quereinsteigende“ eingesetzt. Diese meist handwerklichen Mitarbeitenden (Mechanikerinnen und Mechaniker, Schlosserinnen und Schlosser, Baufachpersonen, etc.) mussten sich bis anhin ihr Wissen in der Praxis ergänzt durch Spezialausbildungen aneignen. Private Unternehmen und auch kantonale Institutionen haben mittlerweile erkannt, welche hohe fachliche Qualität der neue Beruf „Entwässerungstechnologe“ mit sich bringt. Eine Fachperson mit dieser Ausbildung ist eine optimale Ergänzung für das Team Siedlungsentwässerung.

Sanierter Abwasserkanal (Quelle: AIB)

Entwässerungstechnologinnen und Entwässerungstechnologen sind verantwortlich für das störungsfreie Sammeln und Abtransportieren von Abwasser und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Siedlungshygiene und dem Umweltschutz. Die Aufgaben umfassen das Entleeren, Reinigen, Warten, Untersuchen und Reparieren von Entwässerungsanlagen, wie Kontrollschächten, Kanalisationen und anderen Sonderbauwerke. Entwässerungstechnologen beschäftigen sich mit dem Unterhalt, der Inspektion und der Sanierung von Kanälen. Selbstverständlich gehört auch eine vorausschauende Instandhaltungsplanung mittels modernster Technologie (Geoinformationssystem, Roboter) dazu. Deshalb ist die Ausbildung auf drei Säulen aufgebaut: Warten, Untersuchen und Sanieren von Entwässerungsanlagen. Der „Arbeitsplatz“ von Entwässerungstechnologinnen und -technologen birgt auch ein Gefahrenpotential durch Keime, giftige Gase, Arbeiten im Verkehr, etc. Deshalb müssen die Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz sowie relevante Gesetze und Richtlinien immer eingehalten werden.

Um dies zu gewährleisten, wird qualifiziertes Fachpersonal für die permanenten Unterhalts- und Wartungsarbeiten gebraucht. Wegen der stetig wachsenden Herausforderungen durch immer modernere Techniken und neue Richtlinien wurde vor fast vier Jahren der Beruf der Entwässerungstechnologin respektive dem Entwässerungstechnologen als Bindeglied zur Klärwerkfachkraft geschaffen. Die Siedlungsentwässerung und das Verarbeiten des Abwassers sind zwar verschiedene Aufgabenbereiche mit unterschiedlichen Anforderungen an das Personal, sie werden jedoch dank dem AIB-Verbund immer mehr zusammenwachsen. So wird das Projekt Mischwasserbecken-Bewirtschaftung zusammen mit dem ARA-Betrieb vorangetrieben.

Das Team Siedlungsentwässerung (SE) des Amts für Industrielle Betriebe (AIB) ist dafür zuständig, das Abwasser aus den Siedlungen vorbei an Grundwasserschutzzonen bis zu den Abwasserreinigungsanlagen zu leiten. Das Abwasser sollte ohne Engpässe und in dichten Leitungen transportiert werden. Dicht bedeutet in diesem Zusammenhang frei von Infiltration (eindringendes Grundwasser, welches den Fremdwasseranteil erhöht) und Exfiltration (Verschmutzung des Grundwassers). Letztlich geht es darum die Umwelt, insbesondere das Grundwasser und damit die Menschen, vor Krankheiten zu schützen.

Die Abteilung Siedlungsentwässerung des Amtes für Industrielle Betriebe ist für den Unterhalt von über 170 km Abwasserkanälen, 35 Mischwasserrückhaltebecken und Pumpwerken und die über 4500 Kontrollschächten, Bauwerke und Mischwasserentlastungen zuständig.

In eigener Sache

Wir verabschieden

Im zweiten Quartal 2018 haben sich drei Mitarbeiterinnen und sechs Mitarbeiter von der Bau- und Umweltschutzdirektion verabschiedet, um in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. Für ihre langjährige Treue und ihren wertvollen Einsatz möchten wir ganz herzlich danken. Wir wünschen Ihnen für den neuen Lebensabschnitt viele freudige Jahre in bester Gesundheit mit viel Tatendrang für all die Dinge, die Ihnen Freude und Glück bescheren. Alles Gute!