Liebe Leserin, lieber Leser

Mit dem Beginn des Sommers startet nun auch die heisse Phase bei der Sanierung des Schänzlitunnels. Bereits im August 2012 haben die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft vom Bundesamt für Strassen ein Verkehrskonzept verlangt, welches aufzeigt, wie die Verkehrsströme während der Bauzeit möglichst auf der A18 geführt werden können. Seither kam es zu zahlreichen Briefen und Gesprächen, und mit der Rückenstärkung einer im Jahr 2015 von 18‘000 Personen unterschriebenen Petition ist es schliesslich möglich geworden, die Bauzeit für die notwendige Sanierung stark zu reduzieren.

Die Bauzeit für das gesamte Projekt – Abbruch des 40-jährigen Tunnels und Erstellen eines Neubaus – dauert fünf Jahre. Drei Jahre lang wird der Verkehr provisorisch geführt werden, und das wird eine schwere Zeit werden für die ganze Region. Denn es wird wohl zeitweise zu gravierenden Verkehrssituationen kommen, weil unser Strassennetz zu klein ist, um den Umwegverkehr aufzunehmen. Eine bessere Lösung konnte aber leider schlicht nicht gefunden werden.

Ganz anders die Situation am Belchen: Dort haben die Kantone Solothurn und Basel-Landschaft das ASTRA davon überzeugen können, dass die erneut notwendige Sanierung der beiden Röhren nicht mehr auf die gleiche Weise bewerkstelligt werden darf, wie in den Jahren 2001 und 2003. Damals ist zweimal während neun Monaten je eine Tunnelröhre für die täglich 55‘000 Fahrzeuge gesperrt worden. Das hat zu starken Verkehrsbehinderungen und zu kilometerlangen Staus auf beiden Seiten des Tunnels geführt.

Diesmal wird anders verfahren: Es wird eine dritte Röhre erstellt, die nicht der Kapazitätserweiterung dient, sondern nur für Sanierungszwecke und Notfälle zur Verfügung steht. Am 21. Juni konnte der Durchstich gefeiert werden. In rund fünf Jahren wird die Röhre für den Verkehr frei gegeben.

Schänzlitunnel und Belchenröhre: das sind zwei Sanierungsprojekte für alte Bauwerke. Sie dürfen uns nicht vergessen lassen, dass wir unser Verkehrsnetz auch mit neuen Elementen ergänzen müssen. Das gilt für die Strassen gleichermassen wie für die Schienen.

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Sommerzeit.

Ihre Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro

LAUFEN RÜSTET SICH GEGEN HOCHWASSER

DIE ÜBERSCHWEMMUNG IM JAHR 2007 HAT IM STEDTLI UND IN ALLEN BIRSNAHEN LAUFNER QUARTIEREN ZU GROSSEN SCHÄDEN GEFÜHRT. NACH AUFWÄNDIGEN ANALYSE- UND KONZEPTARBEITEN IST DAS PROJEKT „STADT LAUFEN – HOCHWASSERSCHUTZ BIRS“ NUN REIF FÜR DIE BEWILLIGUNGSPHASE. DIE ÖFFENTLICHE MITWIRKUNG DAZU LIEF VOM 22. MÄRZ BIS ZUM 28. APRIL 2017.

Heute ist das Fassungsvermögen der Birs an vielen Stellen im Laufner Siedlungsgebiet zu klein und die Gefahr einer Stauung durch Treibholz an den Brücken trotz bestehender Schutzbauten zu gross. Dieses Schutzdefizit soll mit dem kantonalen Projekt „Stadt Laufen – Hochwasserschutz Birs“ in den nächsten Jahren korrigiert werden. Die Massnahmen erstrecken sich über das gesamte Siedlungsgebiet der Stadt Laufen. Mit einem Baubeginn ist frühestens im Jahr 2019 zu rechnen.

Wasser wird neu vollständig durchgeleitet

Das Projekt in Laufen ist auf Durchleitung ausgerichtet. Ankommendes Wasser soll sicher und vollständig in seinem Bett durch die Siedlung hindurchgeführt werden. Dafür sind an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche bauliche Massnahmen notwendig, welche die Kapazität der Birs erhöhen und ihre Fliessgeschwindigkeit regulieren: Vertiefen des Flussbetts (Eintiefung), Verbreitern der Birs (Aufweitung) und/oder Erhöhen der Ufer.

Als weitere Schritte sind Neu- und Umbauten an vier Brücken über die Birs notwendig: Werkleitungsbrücke, Wasserfallpasserelle, Naubrücke und Norimattpasserelle. Während sich die beiden letzteren dem neuen Flussraum anpassen müssen, geht es bei den Werkleitungen und am Wasserfall darum, die Bauten anzuheben, damit sich das Treibholz nicht mehr verkeilen kann. Heute besteht an diesen Stellen je ein Nadelöhr, ohne dessen Beseitigung die anderen Schutzmassnahmen wirkungslos bleiben. Die Massnahmen erstrecken sich auf rund 3,5 Kilometer Flusslänge (ca. 7,0 Kilometer Uferlänge) und damit über das gesamte Siedlungsgebiet der Stadt Laufen. Einzelne bauliche Eingriffe betreffen auch die Lützel, das Ziegelschürbächli, den Wahlenbach und den Diebach, um den Rückstau durch die Birs bei einem Hochwasser aufnehmen zu können.

Norimatt vorher und nachher: Im Projektabschnitt Nau / Norimatt finden die offensichtlichsten Eingriffe statt, die den Charakter der Birs in diesem Streckenabschnitt völlig verändern.(Quelle: TBA)

Laufen gewinnt an Sicherheit, Lebendigkeit, Wert und Perspektiven Hochwasser- und Umweltschutz gehen in diesem Projekt Hand in Hand. Das Bauprojekt wird durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung beurteilt. Während der Realisierung bleiben die Eingriffe in das Flussbett geringfügig, sodass das Ökosystem Birs kaum beeinträchtigt wird. Insbesondere die Aufweitung der Birs im Abschnitt Nau/Norimatt führt zu einer ökologischen Aufwertung des Flussraums. Indem vom Ufer aus kleine Dämme (Buhnen) in den Fluss gebaut werden oder Baumstämme im Wasser liegen und aus ihm herausragen (Raubäume), entsteht eine vielfältige Flussstruktur. Die landschaftliche Attraktivität belebt das Erscheinungsbild des Flussraums und schafft für die Bevölkerung einen attraktiven Erholungsraum. Etliche Zonen auf Laufner Gebiet werden nicht oder kaum mehr dem Risiko einer Überflutung ausgesetzt sein. Bestehende Bauauflagen (zum Beispiel Bestimmungen zum Erhöhen von Hauseingängen) können deshalb gelockert werden. Auch in dieser Hinsicht erwächst der Stadt ein Nutzen durch die Investition des Projekts in die Laufner Infrastruktur.

Die durch das Jahrhunderthochwasser vom Jahr 2007 angerichteten Schäden waren gross. (Quelle: TBA)

Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser

Aufgabe des Hochwasserschutzes (auch gemäss Bundesrichtlinien) ist es, eine Wassermenge sicher durch das gesamte Stadtgebiet zu leiten, wie sie durchschnittlich ein Mal pro 100 Jahre auftritt (HQ100 mit 335 m3/Sek.). Aber auch dann wird die Birs nach Umsetzung der Massnahmen noch nicht randvoll sein. Erst bei einer Wassermenge von 400 m3/Sek. (HQ300), die deutlich grösser ist als jene beim Jahrhunderthochwasser von 2007, würde sie im Siedlungsgebiet überlaufen. Der neue Hochwasserschutz ist robust genug, um die Schäden auch bei einer solchen Überlast tief zu halten. Die Projektkosten müssen kleiner sein als die Schadensumme bei einem 100-jährlichen Hochwasser. Im Jahr 2007 belief sich der Schaden auf rund 60 Mio. Franken.

Finanzierung weitgehend über Bund und Kanton

Die Gesamtkosten für den Hochwasserschutz betragen insgesamt 36,9 Mio. Franken. An dieser Summe beteiligt sich der Bund zu 35 Prozent. Die restlichen rund 24 Mio. Franken verteilen sich laut kantonalem Wasserbaugesetz zu 80 Prozent auf den Kanton und zu 20 Prozent auf die Anstösser. Als Anstösser gelten jene Grundeigentümer, deren Parzellen an das Gewässer grenzen. Pro Laufmeter Uferstrecke ergibt sich ein Anstösserbeitrag von rund 700 Franken. Die Anstösser haben die Möglichkeit, den Uferstreifen ihrer Parzelle an den Kanton abzutreten, was sie von der Beitragspflicht und der Pflicht zum Unterhalt des Ufers entbinden würde. Von dieser Möglichkeit haben bereits einige Grundeigentümer Gebrauch gemacht.

Die weiteren Kosten von 11 Mio. Franken für die Anpassung von Brücken und Werkleitungen tragen gemäss Paragraph 26 des Wasserbaugesetzes zu 100 Prozent die Eigentümer dieser Anlagen.

KUNSTDENKMÄLER-INVENTARISATION WÜRDIGT BAUKULTUR IM LAUFENTAL

DER BEZIRK LAUFEN WIRD EIN BUCH ZU SEINEN KUNSTDENKMÄLERN BEKOMMEN. DAS BUCH WIRD IN DER REIHE „DIE KUNSTDENKMÄLER DER SCHWEIZ“ ERSCHEINEN. DIE GESELLSCHAFT FÜR SCHWEIZERISCHE KUNSTGESCHICHTE PUBLIZIERT DIE KUNSTDENKMÄLER-BÄNDE IN VIELEN SCHWEIZER KANTONEN SEIT 90 JAHREN. ZUM KANTON BASEL-LANDSCHAFT SIND BISHER VIER KUNSTDENKMÄLER-BÄNDE ERSCHIENEN. DER BAND ZUM LAUFENTAL WIRD DER FÜNFTE UND LETZTE SEIN. MIT DIESEM BAND SOLL DAS LAUFENTAL KULTURHISTORISCH ERFASST UND GEWÜRDIGT WERDEN.

Duggingen, Schloss Angenstein: Für die Eisenbahnlinie Basel-Delsberg wurde 1875 ein Tunnel in den Schlossfelsen gebohrt. Burgenbau und Eisenbahn werden beide im Kunstdenkmäler-Band zur Sprache kommen. (Quelle: ARP)

Ausgangspunkt ist der heutige Baubestand. Ein Kunstdenkmäler-Band ist mehr als ein Haus-zu-Haus-Inventar: Das kunsttopographische Vorgehen ermöglicht es, einzelne Bauten in ihrem räumlichen und geschichtlichen Zusammenhang darzustellen. Die beiden Kunstdenkmäler-Inventarisatoren Axel Gampp und Richard Buser arbeiten sich von Gemeinde zu Gemeinde vor. Nach Duggingen ist derzeit Zwingen auf ihrem Radar. Der Blick reicht dabei von den Siedlungsstrukturen über die Ortsbilder zu den Fassaden in ausgewählte Bauten hinein. Für das Laufental charakteristisch sind die zahlreichen Kirchen und die baulichen Zeugen der Industrie.

In den Gebäuden der ehemaligen Florettspinnerei Angenstein von 1862 gehen heute Kinder der Rudolf-Steiner-Schule Birseck ein und aus. (Quelle: ARP)

Wie sieht die Arbeit der Kunstdenkmäler-Inventarisatoren aus? Nach dem Studium der Akten und Fachliteratur zu einer Gemeinde oder einem Bauwerk folgen mehrere Augenscheine vor Ort. Dabei werden Gespräche geführt, Fotos gemacht und lokale Archive wie Gemeinde- und Pfarreiarchive besucht. Die Archivarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit für die Kunstdenkmäler-Bände. Die wechselvolle Geschichte des Laufentals bringt es mit sich, dass verschiedene Archive Aufschluss geben können: Zu den Staatsarchiven der Kantone Basel-Landschaft, Bern und Jura gesellen sich das Archiv des ehemaligen Fürstbistums Basel in Pruntrut und das Bischöfliche Archiv in Solothurn. Bei kniffligen historischen und archivalischen Fragen erhalten die Autoren Unterstützung von Historikerinnen und den Archiv-Mitarbeitenden.

Warum arbeiten die Inventarisatoren bei der Kantonalen Fachstelle für Denkmalpflege? Sie tun dies aus mehreren Gründen: Die vorhandenen Dokumentationen und das Bauinventar sind wichtige Arbeitsinstrumente. Besonders wertvoll ist der tägliche Austausch zwischen den Autoren und ihren Fachkolleginnen und -kollegen der Denkmalpflege sowie mit den Mitarbeitenden des Amts für Raumplanung.

LUFTMESSSTATION AN DER AUTOBAHN IM HARDWALD – NICHT NUR FÜR BASELLAND INTERESSANT

DIE LUFTMESSSTATION AN DER A2 IM HARDWALD IST ERNEUERT WORDEN. SIE IST TEIL EINES MONITORINGS IM AUFTRAG DES BUNDESAMTES FÜR UMWELT. ENTLANG DER ALPENQUERENDEN TRANSITACHSEN A2 UND A13 ÜBERWACHEN SEIT 2003 FÜNF WEITERE STATIONEN DIE LUFTQUALITÄT UND DIE LÄRMBELASTUNG. ZIEL DER SCHWEIZERISCHEN VERKEHRSPOLITIK IST ES, DEN ALPENQUERENDEN GÜTERVERKEHR AUF DER STRASSE AUF MAXIMAL 650‘000 FAHRTEN ZU REDUZIEREN (ALPENSCHUTZARTIKEL).

Station A2 Hard – in neuem Kleid

Wer mit dem Auto auf der A2 in Richtung Basel fährt, dem ist vielleicht auf der rechten Seite nach dem Schweizerhalle-Tunnel ein Container aufgefallen, der auffällig mit rosa Vögeln bemalt ist. Dies ist die Luftmessstation Muttenz A2 Hard. Sie steht seit Sommer 2002 an dieser Stelle. Der ursprüngliche Messwagen ist im November 2016 durch einen neuen Container ersetzt – und neu bemalt worden. Finanziert wurde diese Erneuerung (wie auch der Betrieb) vollumfänglich durch das Bundesamt für Umwelt, da die Station A2 Hard Teil eines Bundesprojektes ist.

Mit der Station A2 Hard wird die Luftbelastung direkt an der Autobahn gemessen. Dieser Autobahnabschnitt gehört zu den am stärksten befahrenen Strassen in der Schweiz. Im Schnitt waren es im Jahr 2015 täglich 132‘000 Fahrzeuge, davon zählten 9‘100 (sieben Prozent) zum Schweren Nutzverkehr (Lastwagen, Busse). Dieser Autobahnabschnitt ist Teil der Transitachse durch die Alpen.

Blick auf die Luftmessstation Muttenz A2 Hard. Pro Tag fahren neben dieser Station 132‘000 Fahrzeuge durch, davon sind 9‘100 Lastwagen. (Quelle: LHA)

Alpenquerender Güterverkehr – Projekt MFM-U

Die Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene ist ein Hauptanliegen der Schweizerischen Verkehrspolitik (Alpenschutzartikel). Zur Beurteilung dieser Verlagerungspolitik hat der Bundesrat seit Jahren ein Monitoring flankierende Massnahmen (MFM) aufgegleist. Mit 1,4 Mio. alpenquerenden Fahrten durch Schwere Güterfahrzeuge im Jahr 2000 war das Maximum erreicht. Im Jahr 2015 waren es noch 1 Mio. Fahrten. Grund für diesen Rückgang war neben der Einführung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) auch die wirtschaftliche Abkühlung in Italien. Das Verlagerungsziel, welches im Jahr 2018 zu erreichen wäre, beträgt 650‘000 Fahrten, es wird also noch weit überschritten. Die Gesamtmenge der durch die Alpen transportierten Güter betrug im Jahr 2015 39 Mio. Tonnen, wovon ein Drittel auf der Strasse und zwei Drittel auf der Schiene erfolgten. Aufgrund der Eröffnung der NEAT Ende 2016 sollte sich dieses Verhältnis noch weiter in Richtung Schiene verschieben.

Neben den statistischen Erhebungen zu den Gütertransporten auf Schiene und Strasse ist in diesem Projekt auch die Beobachtung der Entwicklung der Luftqualität (und des Lärms) ein wichtiger Aspekt (Projekt MFM-Umwelt). Damit wird die Umweltbelastung entlang der Transitachse beobachtet. Die Station A2 Hard ist bei diesem Monitoring die nördlichste Station an der A2. Weitere Stationen entlang der A2 sind Reiden (LU), Erstfeld (UR), Moleno und Camignolo (TI), sowie Rothenbrunnen (GR) an der A13. Damit werden die beiden Transitachsen durch die Alpen, Gotthard und San Bernardino abgedeckt.

Nebeneinander von Autobahn A2 und SBB-Trasse auf der Gotthardsüdrampe in der Leventina. Dieses Bild symbolisiert den alpenquerenden Güterverkehr auf Schiene und Strasse. (Quelle: BAFU)

Wie ist die Luftsituation an der Autobahn?

Die Luftbelastung an der Autobahn A2 im Hardwald ist zu hoch. Die Belastung durch Stickstoffdioxid (NO2) ist seit Beginn der Messungen nur leicht gesunken und mit 50 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m3) wird der Grenzwert von 30 µg/m3 nach wie vor massiv überschritten. Etwas besser sieht die Situation beim Feinstaub (PM10) aus. In den Jahren 2003 bis 2016 ist die Feinstaub-Konzentration von 30 auf unter 20 µg/m3 zurückgegangen. Damit liegt die Belastung heute im Bereich des Grenzwertes. Der Feinstaub besteht allerdings zu acht bis 14 Prozent aus dem gesundheitlich bedenklichen Russ (Elementarer Kohlenstoff = EC), welcher aus dem Dieselverkehr stammt. Gemäss der Eidgenössischen Kommission Lufthygiene besteht für Russ deshalb grundsätzlich ein Minimierungsgebot.

Der Verlauf der Luftbelastung ist an allen Luftmessstationen entlang der A2 und der A13 vergleichbar. Von der Höhe der Belastung liegen die beiden Tessiner Stationen etwa gleich hoch wie die Station A2 Hard. Reiden und Erstfeld sind weniger stark belastet. Einzig an der Station Rothenbrunnen A13 werden die Grenzwerte eingehalten, dort ist das Verkehrsaufkommen auch deutlich geringer.

Wie geht es weiter?

Das Umwelt-Monitoring MFM-U ist bis Ende 2019 gesichert. Über eine Weiterführung ab 2020 wird voraussichtlich Anfang Jahr 2018 entschieden. Mit der Eröffnung der NEAT Ende 2016 ist das Angebot für die Verlagerung des Schweren Güterverkehrs auf die Schiene verbessert worden. Allerdings wird der beschlossene Bau der zweiten Autobahnröhre am Gotthard auch Einfluss auf den motorisierten Verkehr nehmen. Es bleibt also spannend, wie sich der alpenquerende Güterverkehr – dessen Aufteilung auf Schiene und Strasse und dessen Auswirkungen auf die Umwelt - in Zukunft entwickeln wird.

Im folgenden Bericht erfahren Sie mehr:

„Umweltbelastungen des alpenquerenden Güterverkehrs"

Resultate des Projektes MFM-U, Stand 2015, Bundesamt für Umwelt BAFU 2016

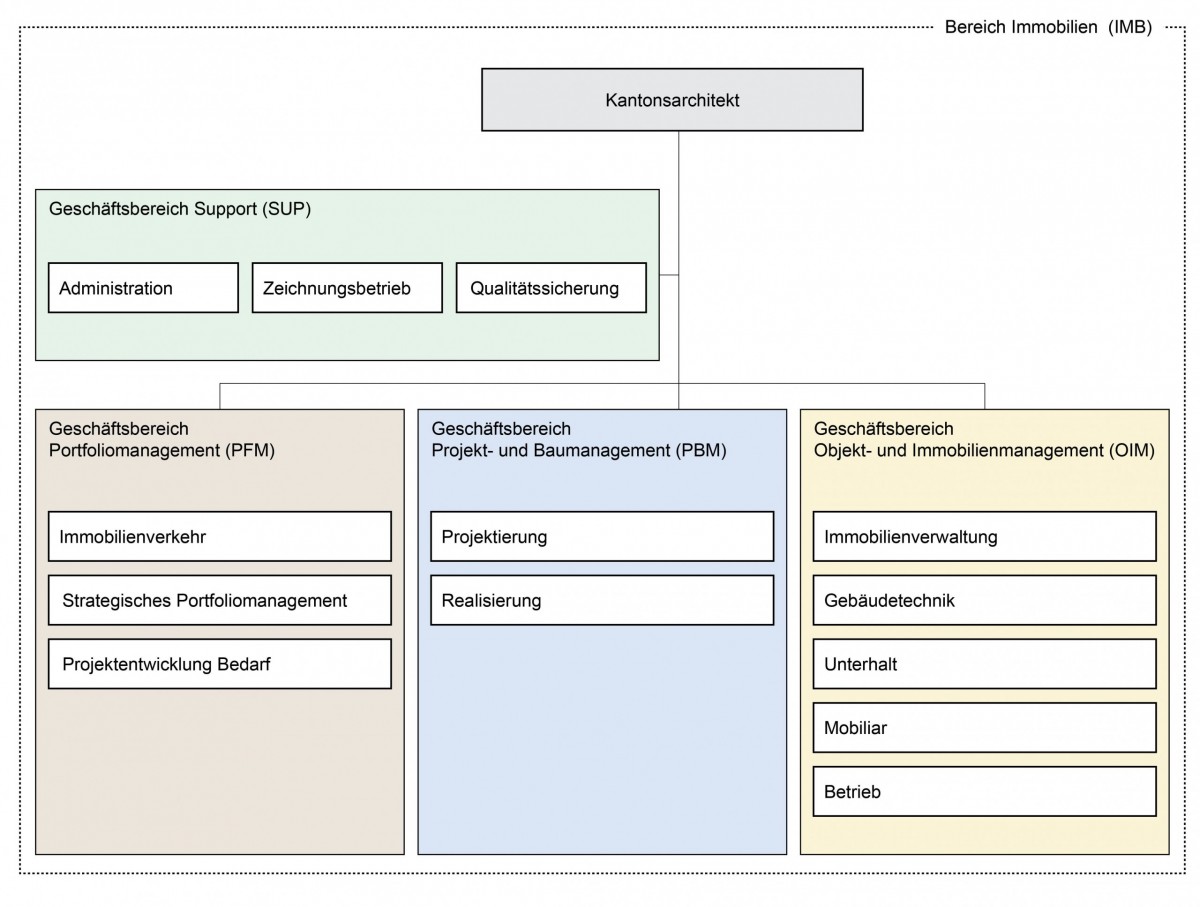

AUFBAUORGANISATION DES HOCHBAUAMTS WURDE ANGEPASST

SEIT APRIL 2017 HAT DAS HOCHBAUAMT IN SEINER AUFBAUORGANISATION EIN DREI-SÄULEN MODELL ETABLIERT MIT NEU DREI GESCHÄFTSBEREICHEN (KERNBEREICHEN) ANALOG DEM AUFGABEN- UND FINANZPLAN UND EINEM SUPPORTBEREICH. DEN DREI GESCHÄFTSBEREICHEN SIND DIE JEWEILIGEN FACHBEREICHE MIT IHREN OPERATIVEN KERNAUFGABEN ZUGETEILT.

Die Anpassungen in der Aufbauorganisation, mit Einführung eines Geschäftsbereichs Portfoliomanagement, tragen in Zukunft zu einer weiteren Stärkung und Klärung der Aufgabenzuordnung mit Blick insbesondere auf die finanzielle Steuerung des Immobilienportfolios im Kanton Basel-Landschaft bei.

Die Fachbereiche Immobilienverkehr (IMVE), strategisches Portfoliomanagement (SPFM) und Projektentwicklung Bedarf (PEBE) werden neu im Geschäftsbereich Portfoliomanagement (PFM) gebündelt. Sie steuern gemeinsam das kantonale Immobilienportfolio. Dadurch kann der Informationsfluss vereinfacht und die Schnittstellen im Bereich der strategischen Tätigkeiten im Portfoliomanagement optimiert werden. Das PFM übernimmt die strategische Führung sowie die Steuerung der Finanzen und die Mittel- und Langfristplanung, um die Werterhaltung des kantonalen Immobilienportfolios zu gewährleisten. Es ist verantwortlich für die Strategie und Umsetzung von Kauf und Verkauf von kantonalen Grundstücken, für die Projektentwicklung und das Bedarfsmanagement.

Der Geschäftsbereich Projekt- und Baumanagement (PBM) erbringt seine Leistungen insbesondere Planung und Realisierung der Bauprojekte (Neubau, Umbau, Sanierungen etc.) wie bis anhin. Im Objekt- und Immobilienmanagement (OIM) sind alle Fachbereiche zusammengefasst, welche die Leistungen für den Betrieb, Unterhalt und die Verwaltung der Liegenschaften erbringen. Im Support (SUP) werden wie bisher die unterstützenden Dienstleistungen zugunsten der Geschäfts- und Fachbereiche wie auch der Dienststellenleitung erbracht.

(Quelle: HBA)

Das Hochbauamt betreut alle Objekte im Verwaltungs-, Finanz- und Treuhandvermögen des Kantons sowie die kantonalen Einmietungen. Es ist für die Bereitstellung von Raum mit den erforderlichen technischen und betrieblichen Infrastrukturen für die Verwaltungstätigkeiten des Kantons zuständig.

Es ist zuständig für den Immobilienverkehr sowie die Immobilienverwaltung des gesamten Liegenschaftsbestandes des Kantons, für die Planung, Durchführung und Überwachung des baulichen und betrieblichen Gebäudeunterhalts inklusive Instandhaltung, Reinigung, Ver- und Entsorgung, die Raumbewirtschaftung und das Mietwesen.

Öffentliche Hochbauten des Kantons werden vorbehältlich der Gesundheitsbauten vom Hochbauamt geplant, erstellt, bewirtschaftet, eingerichtet, unterhalten und gewartet. Dies immer im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Mittel.

SCHULPROJEKT: RELIEF KANTON BASEL-LANDSCHAFT

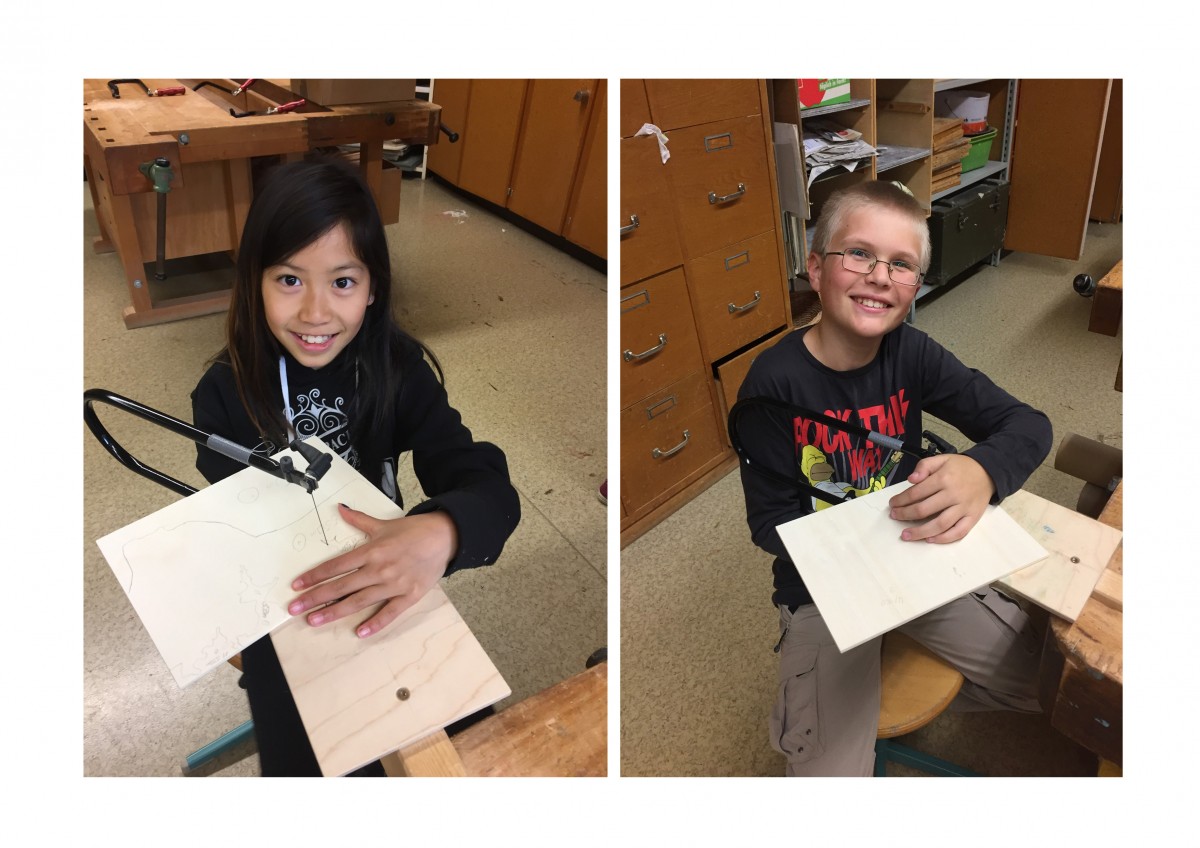

WÄHREND EINES ANLASSES DER GEMEINDE LUPSINGEN MIT DEN GEMEINDEANGESTELLTEN IM HERBST 2015 ENTSTAND DIE IDEE, EIN RELIEF ÜBER DEN KANTON BASEL-LANDSCHAFT MIT EINER SCHULKLASSE ZU ERSTELLEN. GUIDO SCHNETZ, PRIMARLEHRER IN LUPSINGEN, KURT WABER, LEITER GIS (GEOGRAFISCHE INFORMATIONSSYSTEME) IN DER BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION (BUD) SOWIE MITGLIED DER BAUKOMMISSION LUPSINGEN BESPRACHEN DIESES DAS THEMA AUSFÜHRLICH. GUIDO SCHNETZ HATTE SCHON EINMAL MIT EINER FRÜHEREN KLASSE EIN RELIEF DER GEMEINDE LUPSINGEN ERSTELLT UND SEIN TRAUM WAR ES SEIT LÄNGEREM, EINMAL EINES ÜBER DEN GANZEN KANTON ANZUFERTIGEN.

Mit Jean-Marc Buttliger, dem Leiter der kantonalen GIS-Fachstelle konnte Kurt Waber vereinbaren, dass einerseits die in der Verwaltung vorhandenen Geodaten für dieses Projekt abgegeben werden dürfen, sowie die dazu notwendige Datenaufbereitungen in der VGD und in der BUD unentgeltlich geleistet werden zur Förderung für Gemeinde und Schule. Die GIS-Fachstellen Mitarbeiterin Ursula Monzeglio erstellte gut lesbare, generalisierte 50m-Höhenkurven über den ganzen Kanton Basel-Landschaft.

Da Guido Schnetz ein möglichst realistisches Modell erstellen wollte, dieses aber durch die Schüler in Handarbeit mit der Laubsäge zu erstellen war, wurde der Massstab auf 1:50‘000 festgelegt. Für diesen Massstab musste das Kantonsgebiet in 12 laubsägegerechte Rechtecke aufgeteilt werden. Philip Indlekofer von der BUD-Informatik erstellte eine Kartenserie mit 12 Kartenblättern, aus denen bis zu 19 Sägevorlagen (ab Höhenkurve von 250 Meter bis 1150 Meter) für die 4mm dicken Sperrholzplatten der Schülerinnen und Schüler erzeugt wurden.

Die 5. Schulklasse arbeitet während rund sechs Monaten an ihrem Höhenkurven-Relief. (Quelle: INF)

Das Projekt mit den Schülern der 5. Klasse in Lupsingen startete nach den Sommerferien im August 2016. Der Lehrer Guido Schnetz musste die Kinder erst einmal darüber informieren, was Höhenkurven überhaupt sind. Dies wurde spielerisch mit einem Tonberg erklärt, welcher horizontal in Scheiben geschnitten wurde. Die Tonscheiben wurden auf Papier gelegt, umrandet, ausgeschnitten und dann aufeinandergelegt mit dem nebenan gelegten wiederaufgeschichteten Tonberg verglichen.

Dann ging es an die Aufgabe des Höhenkurvenmodells. Jedes Kind nahm sich ein A4-Blatt mit einer Höhenkurve, schnitt den Rand ab und musste diese Höhenkurve meist noch ein wenig generalisiert auf eine Sperrholzplatte durchpausen. Guido Schnetz hatte im Vorfeld Sperrholzplatten in der richtigen Grösse (18x25cm) anfertigen lassen.

Nun funtioniert es! (Quelle: Qellenangabe des ersten Bild)

Richtig beschriftet war es für die Kinder sicher auch nicht ganz einfach zu erkennen, welches das Positiv und welches das Negativ war. Nun konnte die Arbeit mit der Laubsäge beginnen und die Kinder gingen mit grosser Freude daran.

Das Höhenmodell nahm schnell Formen an. Stetes Kleben hebt den Berg und eine grosse Herausforderung für Lehrer Guido Schnetz war es, wirklich im Griff zu haben, welcher Schüler gerade an welchem Höhenkurventeil arbeitete. Kleber auf dem Modell gaben die entsprechenden Hinweise und sobald ein Teil fertig war, wurde es auch gleich angeklebt auf der darunter liegenden Höhenkurvenschicht.

So entstand im Fach „Werken“ der 5. Klasse Lupsingen das ganze Höhenmodell des Kantons Basel-Landschaft im Zeitraum von August 2016 bis Februar 2017. Das Modell wurde koloriert, die Wälder aufgeklebt, die Gemeinden mit einem Stift mit Fahne und Nummer gekennzeichnet. Ebenso wurden ein Titel mit Flaggen und eine Legende aufgeklebt.

Die Klasse hatte beschlossen, das zweite Modell der Bau- und Umweltschutzdirektion zu schenken. (Quelle: GSK)

In derselben Zeit erarbeitete die Klasse sogar noch ein zweites, identisches Höhenmodell. Für die drei Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung war es ein eindrückliches Erlebnis, die Klasse bei einer Werkunterrichtsstunde, bei der fleissig gesägt wurde, zu besuchen. Eine riesige Überraschung und Freude war es, als Guido Schnetz, die Idee der Kinder überbrachte, was mit dem zweiten Modell geschehen sollte: Die Klasse hatte beschlossen, das zweite Modell der Bau- und Umweltschutzdirektion BL (und natürlich auch der GIS-Fachstelle) zu schenken.

Die Bau- und Umweltschutzdirektion BL würdigte dieses Geschenk, indem die Geschäftsleitung eine Glashaube anfertigen liess und das Modell nun in der Eingangshalle der BUD ausgestellt hat.

Gruppenbild: Die 5. Schulklasse aus Lupsingen posiert mit Frau Regierungsrätin Pegoraro, ihrem Lehrer Guido Schnetz (Mitte), Kurt Waber und Philipp Indlekofer von der BUD-Informatik. (Quelle: GSK)

Regierungsrätin Sabine Pegoraro hat die 5. Schulklasse von Lupsingen mit ihrem Lehrer Guido Schnetz am 2. Juni 2017 in der BUD empfangen zu einer Würdigung ihrer Arbeit und zur Verdankung des Geschenks. Die Klasse war mit dem Fahrrad angereist und alle erhielten eine Glace und ein Getränk als Stärkung für die Rückreise nach Lupsingen.

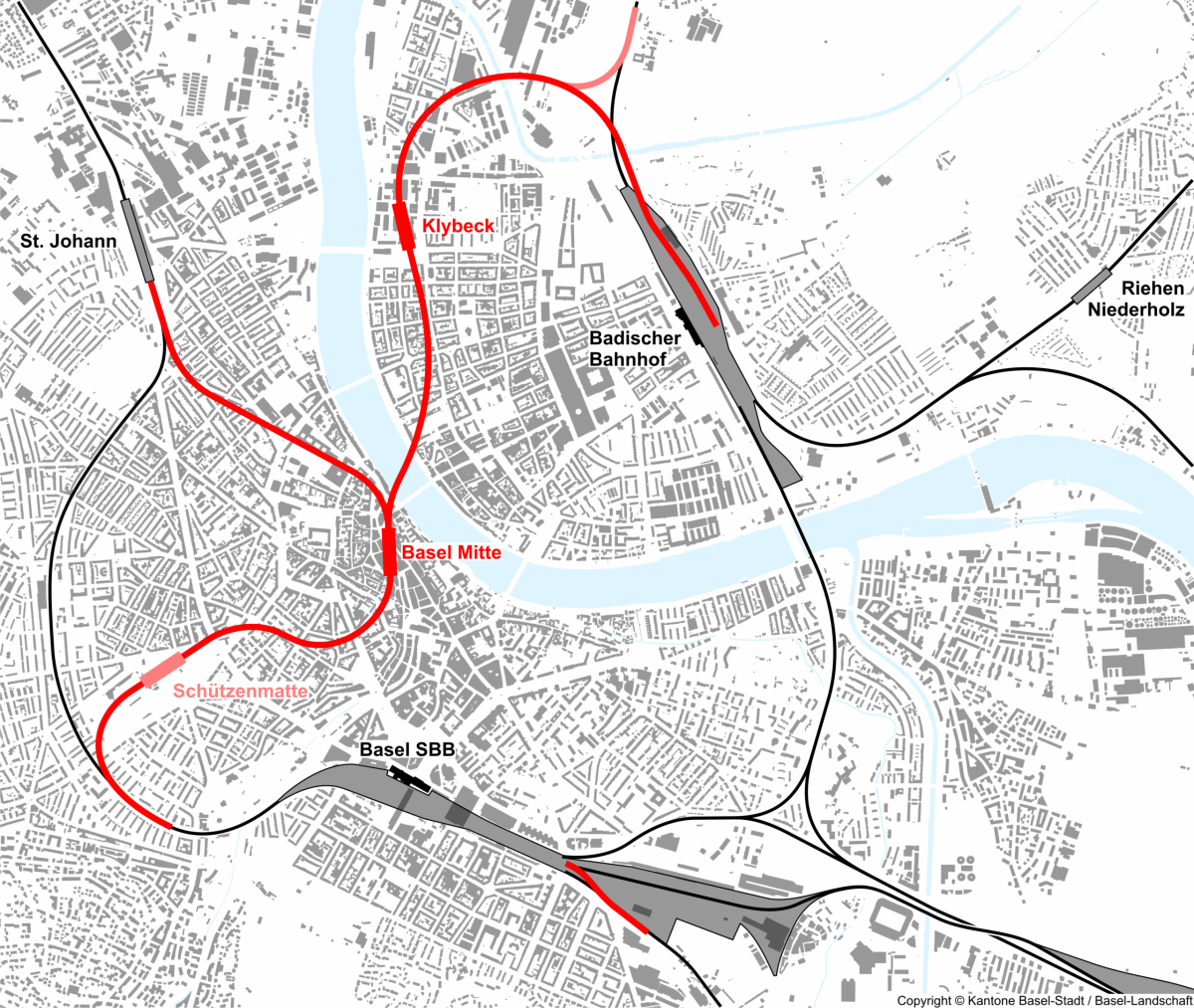

TRINATIONALE S-BAHN BASEL: LINIENFÜHRUNG HERZSTÜCK UND ANSCHLÜSSE DER BAHNHÖFE GEKLÄRT

DIE TRINATIONALE REGION BRAUCHT EINEN ATTRAKTIVEN, LEISTUNGSFÄHIGEN ÖFFENTLICHEN VERKEHR, UM SICH WEITER ENTWICKELN ZU KÖNNEN. DIE BEHÖRDEN DER NORDWESTSCHWEIZER KANTONE UND DES ANGRENZENDEN AUSLANDS HABEN DESHALB BEREITS 2014 IHRE VORSTELLUNGEN FÜR EIN DICHTERES, SCHNELLERES UND UMSTEIGEFREIES S-BAHN-SYSTEM BEIM BUND DEPONIERT.

Damit dieses wie vorgesehen bis 2030 realisiert werden kann, muss die Bahninfrastruktur ausgebaut werden. Schlüsselelement dabei ist das Herzstück, die unterirdische Verbindung zwischen dem Bahnhof Basel SBB, dem Badischen Bahnhof und dem Bahnhof St. Johann. Nun ist ein wichtiges Etappenziel in diesem Generationenprojekt erreicht: die optimale Linienführung und der Anschluss an die Bahnhöfe sind geklärt. Damit ist ein wesentlicher erster Teil des Auftrags aus dem Ratschlag zum Vorprojekt erfüllt, den die beiden Basler Parlamente im September 2014 verabschiedet hatten.

Aus einem detaillierten Variantenvergleich ging die sogenannte Variante „HOCH Y“ als Bestlösung hervor. Sie führt vom Bahnhof Basel SBB unterirdisch zum Marktplatz, unterquert den Rhein, erschliesst das Klybeck-Areal mit einer neuen Haltestelle und erreicht von Norden her den Badischen Bahnhof. Beide Bahnhöfe werden oberirdisch angeschlossen („HOCH“). Mit einem Abzweiger („Y“) via Bahnhof St. Johann wird der EuroAirport erreicht.

Durch eine spätere Ergänzung des Y-Asts in Richtung Bahnhof St. Johann und EuroAirport wird der Kundennutzen nochmals deutlich gesteigert. (Quelle: Konsortium Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft Bahnknoten- und Herzstück-Basel)

„Die Bestlösung bringt einen markanten Mehrwert für die öV-Kunden in der gesamten Region und schafft wichtige Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsraumes Basel“, meint Rudolf Dieterle, der im Auftrag der Kantone Basel-Stadt und Basel- Landschaft die Untersuchungen koordiniert hat. „Sie ermöglicht mehr, bessere und schnellere Verbindungen innerhalb der Agglomeration. Von allen Varianten hat sie das attraktivste Nutzen-Kosten-Verhältnis, nicht zuletzt deshalb, weil sie ohne teure und betrieblich anspruchsvolle Tiefbahnhöfe auskommt.“

Die vorgestellte Lösung kann bei Bedarf zeitlich gestaffelt realisiert werden: In erster Priorität wird die Tunnelverbindung zwischen dem Bahnhof Basel SBB und dem Badischen Bahnhof erstellt, womit schon von Anfang an ein grosser Kundennutzen erzielt wird. Durch eine spätere Ergänzung des Y-Asts in Richtung Bahnhof St. Johann und EuroAirport wird der Kundennutzen nochmals deutlich gesteigert. Ausserdem ermöglicht die Bestvariante eine städtebaulich attraktive Erschliessung des Bahnhofs Basel SBB über eine neu gestaltete Margarethenbrücke.

Nebst dem Herzstück sind auch leistungsfähige „Arterien“ auf den sieben S-Bahn-Ästen notwendig. Deshalb haben die beiden Kantone bei ihren mit BAV, SBB und DB koordinierten Arbeiten auch die notwendigen Massnahmen auf den Zulaufstrecken berücksichtigt. Dies sind der Ausbau im Ergolztal, die Doppelspur im Laufental, die Kapazitätserweiterung zwischen Pratteln und Rheinfelden, die Hochrheinelektrifizierung, die Ausbauten im Wiesental, die Erweiterung auf vier Gleise am Oberrhein sowie der Bahnanschluss des EuroAirports.

Die Region strebt eine Finanzierung des Herzstücks und der Ausbauten auf den Zulaufstrecken im Ausbauschritt 2030/35 des Bundes an. Der entsprechende Mittelbedarf beträgt rund 3.3 Milliarden Franken beziehungsweise 2.6 Milliarden Franken bei einer Etappierung des Y-Asts. Trotz starker Konkurrenz um die Finanzmittel des Bundes ist Rudolf Dieterle zuversichtlich, dass die Region sich in Bern Gehör verschafft hat: „Die Region hat mit den in kurzer Zeit und in hoher Intensität durchgeführten Vertiefungsarbeiten gezeigt, dass sie nicht nur weiss, WAS sie will, sondern auch WIE und WANN. Nun gilt es, diese Botschaft nach Bern zu tragen.“

In den nächsten Monaten werden die beiden Kantone die Planungsarbeiten weiter vorantreiben. Götz Schackenberg, Leiter des Vorprojekts Herzstück: „Wir werden mit voller Kraft die nächsten Projektierungsschritte in Angriff nehmen. Im Vordergrund stehen nun die technischen Untersuchungen für die Tunnelstrecke. In enger Zusammenarbeit mit der SBB wird ausserdem eine rasche Lösung gesucht, um die wachsenden Personenströme am Bahnhof SBB zu bewältigen.“

BELEUCHTUNGSSTEUERUNGEN FÜR EFFIZIENTE STRASSENBELEUCHTUNG

DIE NEUEN LED-LEUCHTEN SIND NICHT NUR EFFIZIENTER, SONDERN SIE LASSEN SICH AUCH EINFACHER EIN- UND AUSSCHALTEN UND ENTSPRECHEND DIMMEN. DADURCH BIETEN SICH NEUE MÖGLICHKEITEN AN, UM ENERGIE EINZUSPAREN UND DIE LICHTEMISSIONEN MIT DYNAMISCHER BELEUCHTUNGSSTEUERUNG ZU REDUZIEREN. IM FOLGENDEN BERICHT SOLLEN EINSATZ UND ERSTE ERFAHRUNGEN VON BELEUCHTUNGSSTEUERUNGEN IM KANTON BASEL-LANDSCHAFT AUFGEZEIGT WERDEN.

Möglichkeiten der Helligkeitsanpassung

Die Helligkeit der Beleuchtung ist unter anderem auch von der Verkehrsstärke abhängig. In den verkehrsarmen Nachtstunden kann das Helligkeitsniveau je nach Verkehr abgesenkt werden. Die Absenkung mit fixen Zeit-/Dimmprofilen ist dort sinnvoll, wo das Verkehrsaufkommen über das ganze Jahr ähnlich ist, man die Verkehrszahlen kennt und hohe Verkehrsspitzen auftreten (Pendlerverkehr).

Bei heutigen LED-Leuchten ist es meistens ohne zusätzliche Massnahmen möglich, eine mehrstufige autarke Nachtabsenkung vorzunehmen. Das heisst es erfolgt kein zentrales Absenken mehr, sondern jede Leuchte ermittelt durch die Ein-/Ausschaltzeiten ihre «künstliche» Mitternacht und dimmt je nach programmiertem Dimmprofil.

Dynamisch:

Wenn sich der Verkehrsfluss an verschiedenen Tage stark unterscheidet (z.B. an Wochenenden, Feiertagen, bei Konzerten, Sportveranstaltungen oder als Ausweichstrecke bei Stau auf der Autobahn) kann mit einer dynamischen Steuerung die Beleuchtung immer an den aktuellen Verkehrsfluss angepasst werden. Allerdings ist dann ein Mehraufwand an Material, IT-Wissen und Kosten erforderlich.

Die aktuelle Verkehrssituation wird mit Sensoren (Radar, Infrarot/PIR, Kamera) erfasst und die Beleuchtung darauf angepasst, das heisst es ist eine Art: «Licht nach Bedarf».

Wichtig ist, dass das Hoch- und vor allem Runterfahren der Helligkeit nicht abrupt, sondern über einen gewissen Zeitraum passiert, so dass die Helligkeitsänderungen für die Anwohner nicht störend wirken.

Radarsensor an Kandelaber montiert für Verkehrserfassung und Kommunikation unter den Leuchten (Quelle: TBA)

Realisierte Anlagen in Basel-Landschaft

Hauptstrasse Maisprach

Die Beleuchtungssteuerung mit LED-Leuchten «Luma» ist seit November 2015 in Betrieb. Zur Erfassung des Zufahrtsverkehrs wurden zusätzlich an sieben Einmündungen an 8 bestehenden Beleuchtungsmasten Sensoren installiert.

Die Sensoren können zwischen Langsamverkehr (2-40 km/h) und Schnellverkehr (ab 40-200 km/h) unterscheiden, so dass bei Detektion die Beleuchtung auf ein wählbares Lichtniveau gesteuert werden kann. Auch die Helligkeit für die Basisbeleuchtung bei Nichtdetektion von Verkehrsteilnehmern ist wählbar. Zurzeit sind für Langsamverkehr 50 Prozent, für Schnellverkehr 100 Prozent und für Basisbeleuchtung 20 Prozent Licht eingestellt. Die Nachlaufzeit beträgt seit November 2016 eine Minute.

Durch den Wechsel auf LED-Leuchten konnten circa 2.7 kW oder 54 Prozent Leistung eingespart werden. Die Einsparung durch die Steuerung beträgt zusätzlich nochmals rund 0.7 kW/30 Prozent gegenüber LED-100 Prozent-Betrieb Im Herbst 2016 wurden noch Optimierungen vorgenommen, sodass zukünftig noch höhere Einsparungen möglich sind.

Hauptstrasse Langenbruck mit LED-Leuchten

Die Beleuchtung wird seit Herbst 2016 saniert und bis Mitte 2017 fertig sein. Die Leuchten besitzen eine zweistufige autarke Nachtabsenkung. Die gewünschten Absenkzeiten und Dimmniveaus wurden entsprechend den stündlichen Verkehrszahlen festgelegt und bei der Leuchtenbestellung angegeben, so dass der Leuchtenhersteller diese programmieren konnte.

Die Leistung der neuen LED-Beleuchtung ist höher als bei der alten Beleuchtung, weil die Beleuchtung der Fussgängerüberwege an die neuen Normen angepasst wurde und die Bereiche Post-, Kreuz- und Ochsenplatz gestalterisch/beleuchtungstechnisch aufgewertet wurden. Es werden rund 30 Prozent Einsparung durch autarke zweistufige Nachtabsenkung erwartet. Genaue Zahlen sind noch nicht verfügbar, da die Anlage noch nicht komplett fertiggestellt ist.

Basel-, Delsberg- und Grellingen Bahnhofstrasse mit Natriumdampf-Hochdruckleuchten

Die Beleuchtung wurde in den Jahren 2009 bis 2012 durch moderne und lichttechnisch hochwertige Iridium- und Sera- Leuchten (Natriumdampf-Hochdrucklampen HST 100 oder 150 W) erneuert. Die Leuchten werden nicht ersetzt, sondern bis Sommer 2017 umgebaut, sodass eine autarke zweistufige Nachtabsenkung möglich ist. Dazu wird ein Leuchtencontroller im Mast installiert.

Dieser wird mit den gewünschten Absenkzeiten und Dimmniveaus entsprechend den stündlichen Verkehrszahlen programmiert. Es kann von 20:00 bis 23:00 um eine Beleuchtungsklasse und von 23:00 bis 6:00 um zwei Klassen abgesenkt werden. Die Ausnahmen sind die Leuchten an den Fussgängerüberwegen, diese werden nicht abgesenkt.

Es werden rund 20 Prozent Energieeinsparung erwartet. Das ist weniger als mit LED-Leuchten, da Natriumdampf-Hochdrucklampen beim Dimmen weniger effizient arbeiten (für 50 Prozent Licht sind noch rund 70 Prozent Leistung erforderlich).

Fazit

Es zeigt sich, dass es das optimale System nicht gibt. Die Systeme haben alle Vor- und Nachteile und unterschiedliche Möglichkeiten. Deshalb ist es wichtig, die genauen Bedürfnisse zu ermitteln und die genauen Verkehrssituationen zu kennen. Nur so kann entschieden werden, welche Steuerungen die Anforderungen erfüllen. Die Anlage muss genau geplant, in der Anfangszeit kontrolliert und gegebenenfalls optimiert werden. Die Erfassung der Verkehrsteilnehmer muss zuverlässig funktionieren und die Beleuchtung muss so gesteuert werden, dass die Strasse für den Verkehrsteilnehmer «richtig» beleuchtet ist. Für die sichere Datenübertragung muss sie ausreichend verschlüsselt sein.

Die Energieeinsparung und Reduzierung der Lichtemissionen hängt neben der Wahl der Parameter (Helligkeitslevel ohne und mit Verkehr, Nachlaufzeit) vor allem von der nächtlichen Nutzung ab. Die verschiedenen realisierten Anlagen werden zeigen, welche Einsparungen möglich sind und ob die Versprechungen der Hersteller realistisch sind. Die Mehrkosten für die dynamischen Steuerungen werden vermutlich nur langfristig amortisiert werden können (>10 Jahre; im Vergleich zu LED-Leuchten mit autarker mehrstufiger Absenkung).

Argumente für dynamische Steuerungen sind die Energieeinsparung, Reduzierung der Lichtemissionen, jederzeit normgerechte Beleuchtung, der zentrale Zugriff und Störungsmeldungen und damit ein vereinfachter Unterhalt.

Es muss geprüft werden, ob Mehrkosten und Mehraufwand gerechtfertigt sind gegenüber einer autarken mehrstufigen Nachtabsenkung. Wenn kein Fernzugriff auf die Steuerung und keine dynamische Steuerung benötigt wird, kann mit der einfachen Lösung der autarken mehrstufigen Nachtabsenkung mit minimalen Mehrkosten und ohne zusätzlichen Installationsaufwand ebenfalls gute Energieeinsparungen erzielen (30 bis 40 Prozent).

Die erzielte Energieeinsparung hängt ab von den gewählten Helligkeitslevels, der Nachlaufzeit, den stündlichen Verkehrszahlen und der Art der Verkehrserfassung. Bei Erfassung des Verkehrsflusses mittels Kamera/Radar wird die Energieeinsparung geringer sein als bei Detektion, da nur bei extrem wenig Verkehr auf eine Basishelligkeit abgesenkt werden kann. Dafür erfolgt kein ständiges Hoch-/Runterdimmen, sodass die Änderungen für Anwohner kaum wahrnehmbar sind.

KANTONALE TANKSTELLE LIESTAL WURDE ERNEUERT

DIE AUF DEN NEUSTEN STAND DER TECHNIK AUSGERÜSTETE KANTONALE TANKSTELLE IN LIESTAL WURDE AM 12. JUNI 2017 IN BETRIEB GENOMMEN. DER UMBAU WURDE VOM HOCHBAUAMT FINANZIERT. DIE BESTEHENDE DIESELTANKSÄULE WURDE AUFGEHOBEN, DIE NEUEN BEIDEN SÄULEN WEISEN BENZIN- UND DIESEL-ZAPFHÄHNE AUF.

Die in die Jahre gekommenen Zapfsäulen sowie das erdverlegte Leitungssystem entsprachen nicht mehr den heutigen Anforderungen und muss erneuert werden. Diesel konnte nur auf der einzelnen Zapfsäule an der Aussenwand beim benachbarten Gebäude bezogen werden.

Dies war umständlich und nicht mehr rationell. Aus diesem Grund wurden alle Zapfsäulen an einen Standort verschoben. Die alte Dieselzapfsäule wurde zurückgebaut. Durch das neue, höher gelegene Dach können jetzt auch Lastwagen und Personenwagen am selben Platz tanken.

Um die verschärfte Abgasnorm Euro 6 einzuhalten, benötigen die neuen Dieselmotoren den Zusatz AdBlue. Dies erfordert bei der Tankanlage eine separate Tanksäule. AdBlue ist eine wässrige Harnstofflösung, bestehend aus 32,5 Prozent reinem Harnstoff und 67,5 Prozent demineralisiertem Wasser. Mit dieser Lösung wird der Ausstoss von Stickoxiden (NOx) bei Dieselmotoren um bis zu 90 Prozent reduziert.

Einer der erdverlegten 50‘000 Liter Benzintanks wurde aufgehoben und zurückgebaut. Gesamthaft haben Tanks ein Fassungsvermögen von 60‘000 Liter Benzin, 50‘000 Liter Diesel und 5000 Liter AdBlue.

Demontage und Abtransport des alten 50‘000-Liter-Benzintanks. (Quelle: HBA)

Sämtliche Leitungen wie Benzin- und Dieselsaugleitungen, die Gasrückführungsleitungen und Doppelrohre wurden erneuert. Die gesamten Stark- und Schwachstrominstallationen sind ebenfalls neu. Überwachungsgeräte für die Tanks, die Leitungen, der Havarieschacht (Stapelschacht), die Doppelrohrüberwachung und der AdBluetank wurden ebenfalls neu installiert und angeschlossen.

Alle neuen Benzin- Diesel und AdBlue Leitungen sowie der neue AdBluetank wurden nach dem Einbau durch das Amt für Umweltschutz und Energie abgenommen und mit Prüfprotokollen bestätigt.

Die neue Betonbodenplatte wurde mit einem säurebeständigen Spezialbeton betoniert. Neue Rinnen, welche durch die Schlammsammler und Benzin- und Ölabscheider geleitet werden entsprechen auch den heutigen Anforderungen für den Gewässerschutz. Ebenfalls musste eine Schachtumlenkung eingebaut werden, damit bei einer Havarie mit AdBlue Befüllung und Entnahme das kontaminierte Wasser direkt in den Havarie-Schacht geleitet wird. Würde AdBlue in die Kanalisation gelangen, würde dies bei der Abwasserreinigungsanlage zu Schäden an der Bakterienkultur führen.

Betonieren der neuen Bodenplatte mit Pumpbeton (Quelle: HBA)

Die Kantonale Tankstelle an der Frenkendörferstrasse wurde 1984 umgebaut und als Novum wurde der Münzautomat durch ein kombiniertes Kartensystem abgelöst. Im Jahr 2012 wurde notwendigerweise ein neuer Tankautomat installiert. Dazu mussten neue Tankschlüssel abgeben werden. Bis zum aktuellen Umbau blieb ausser diesen beiden Neuerungen alles beim Alten.

HAVARIE AUF DER ARA FRENKE 3 IN BUBENDORF

DIE ROUTINEMÄSSIGE PROBENAHME ANFANG JAHR 2017 AUF DER ABWASSERREINIGUNGSANLAGE (ARA) FRENKE 3 IN BUBENDORF ZEIGTE ERHÖHTE NITRIT-WERTE IM GEREINIGTEN ABWASSER. DIE ANHALTEND, AUSSERORDENTLICH TIEFEN ABWASSERTEMPERATUREN UNTER ACHT GRAD, WELCHE DIE LEISTUNG DER BIOLOGISCHEN REINIGUNGSSTUFE REDUZIEREN, IN VERBINDUNG MIT DER GRUNDSÄTZLICH SEHR HOHEN BELASTUNG DER ARA KONNTEN ALS URSACHE FÜR DIE ÜBERSCHREITUNG DES GRENZWERTES ERUIERT WERDEN.

Die Anlage wurde ab diesem Zeitpunkt intensiv überwacht und Sofortmassnahmen ergriffen. Zur Sicherheit wurde auch das Trinkwasser aus den betroffenen Fassungen analytisch überwacht. In Zusammenarbeit mit zwei grossen industriellen Einleitern wurde deren ungereinigtes Abwasser mit Tankwagen auf andere ARA des AIB abgeführt. Parallel dazu hat das Amt für Industrielle Betriebe in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Umweltschutz und Energie und dem Kantonalen Krisenstab eine Notableitung nach Liestal ins Einzugsgebiet der ARA Ergolz 2 geprüft.

Bildlegende: Die (ARA) Frenke 3 in Bubendorf aus der Vogeloperspektive. (Quelle: Jörg Rohner)

Diese provisorische Leitung musste schliesslich nicht verlegt werden, da sich die Nitritwerte durch das Abführen von Abwasser, das Zuführen von Belebtschlamm zur Aktivierung der biologischen Reinigungsstufe und vor allem die ansteigenden Temperaturen wieder normalisiert haben. Die Planung der Leitung kann aber nun bei weiteren Ereignissen wieder verwendet werden.

Gegen Ende Februar 2017 haben sich die Nitritwerte unter dem Grenzwert eingependelt und die ARA Frenke 3 läuft seither wieder im Normalbetrieb. Eine Beeinträchtigung der Bachlebewesen konnte zu keiner Zeit festgestellt werden.

Mit dem Urin gelangt Harnstoff ins Abwasser. Harnstoff hat eine hohe Menge Ammonium. Ammonium wird von Bakterien unter Sauerstoffverbrauch zu Nitrit und weiter zu Nitrat umgewandelt. Nitrit ist für Fische und andere Gewässerlebewesen giftig, während Nitrat weitgehend unproblematisch ist. Bei einer reduzierten Reinigungsleistung einer ARA (z.B. aufgrund sehr tiefer Abwassertemperaturen) kann es zu einer Anreicherung von Nitrit kommen. Wenn zu hohe Konzentrationen von Nitrit in das Gewässer gelangen, kann dies u.a. für Fische kritisch sein.

In eigener Sache

Wir verabschieden

Im zweiten Quartal 2017 hat sich eine Mitarbeiterin von der Bau- und Umweltschutzdirektion verabschiedet, um in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. Für ihre langjährige Treue und ihren wertvollen Einsatz möchten wir ganz herzlich danken. Wir wünschen ihr für den neuen Lebensabschnitt viel Freude, Glück und Gesundheit. Alles Gute!

Wir gratulieren

Auch den Jubilarinnen und Jubilaren gratulieren wir an dieser Stelle ganz herzlich zum ansehnlichen Dienstjubiläum und wünschen Ihnen weiterhin gute Gesundheit und viel Freude an der Arbeit und im Alltag.