Liebe Leserin, lieber Leser

Die Sommerferien begannen mit warmen, sommerlichen Tagen. Danach wurde das Wetter plötzlich wechselhaft und kühler. Wir müssen uns diesen Veränderungen anpassen. Eine Dynamik, die sich auch in vielen Bereichen des Bau- und Umweltsektors widerspiegelt. Die Ziele bleiben jedoch klar: Die Bau- und Umweltschutzdirektion arbeitet weiter daran, Infrastrukturen zu verbessern, sichere Lebensräume zu schaffen und die Lebensqualität nachhaltig zu steigern.

So wird derzeit beispielsweise auf der Bruggstrasse zwischen Reinach Süd und Aesch Nord ein umfassendes Infrastrukturprojekt umgesetzt. Hier wird die Strasse gleichzeitig mit der Abwasserreinigung modernisiert, um einer wachsenden Region gerecht zu werden. Den Bericht finden Sie in der vorliegenden BUZ.

Die Luftqualität in der Region Basel hat sich langfristig verbessert. Dennoch zeigen die Ergebnisse des Umweltberichts 2025, dass in puncto Feinstaub und Ozon weiterhin Handlungsbedarf besteht. Zielgerichtete Massnahmen auf kantonaler Ebene sind unerlässlich, um die gesetzlichen Vorgaben dauerhaft einzuhalten. Mehr zum Thema können Sie in dieser Ausgabe nachlesen.

Der Bedarf an Schul- und Sporträumen am Gymnasium Oberwil wächst. Um allen Schülerinnen und Schülern weiterhin gute Lernbedingungen und genügend Platz für Bewegung zu bieten, setzt man auf flexible, modulare Provisorien, die schnell und nachhaltig genutzt werden können. Gleichzeitig laufen langfristige Planungen für den Ausbau des Standorts. Lesen Sie in dieser BUZ, wie Nachhaltigkeit und der schonende Umgang mit Ressourcen eine zentrale Rolle spielen.

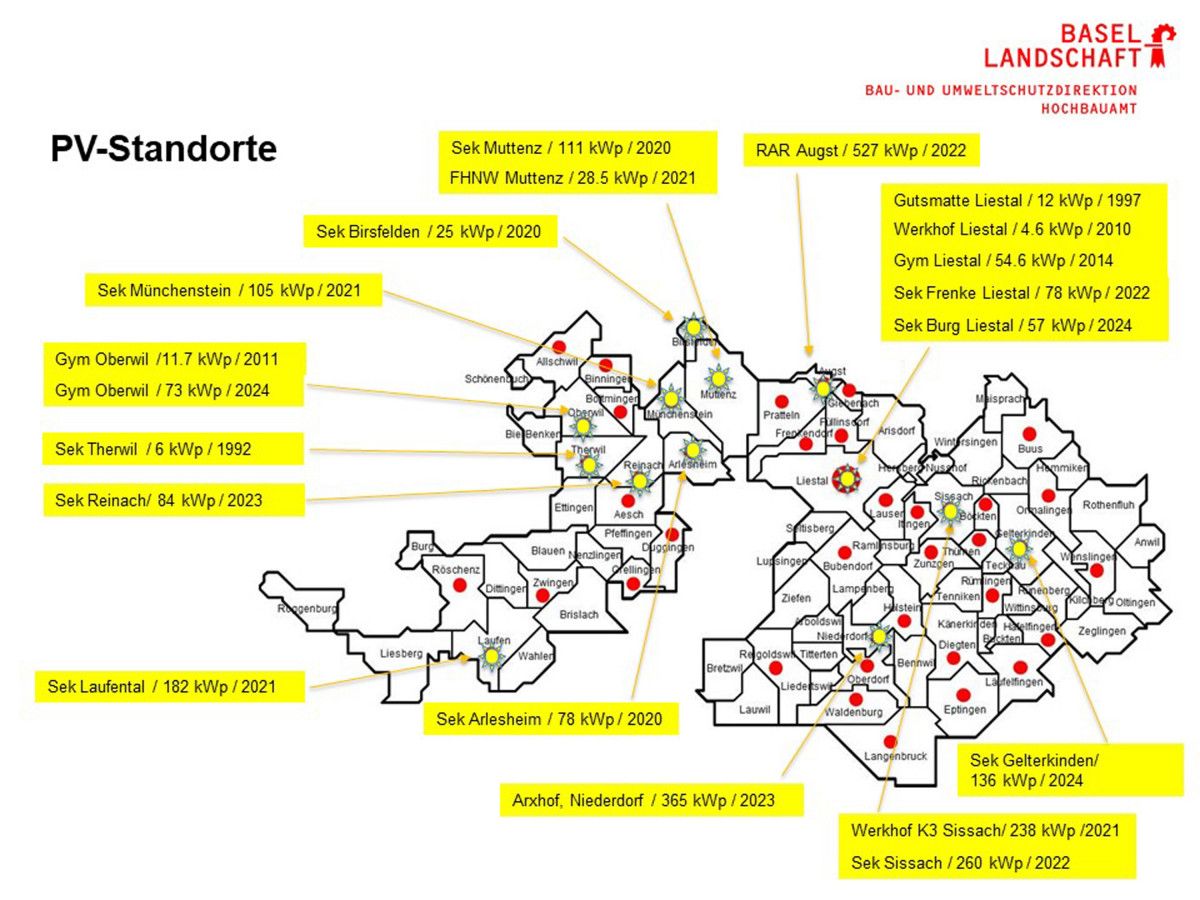

Auch auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien setzt der Kanton Basel-Landschaft die festgelegte Strategie um. Der Ausbau der Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden schreitet voran. Einheitliches Monitoring und regelmässige Wartung sorgen für zuverlässigen Betrieb und Transparenz der Stromerträge. Mehr dazu finden Sie in dieser Ausgabe.

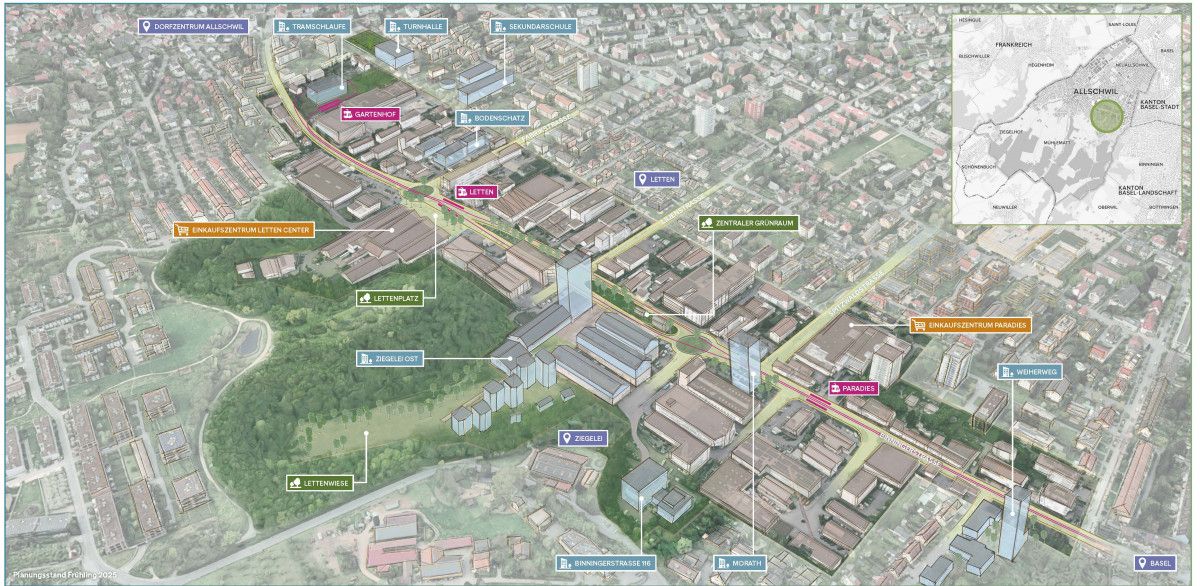

In Allschwil ist mit der anstehenden Entwicklung des Gebiets Ziegelei-Letten ein weiterer Meilenstein in der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung geplant. Die Verlängerung der Tramlinie 8 und die Umgestaltung der Binningerstrasse stehen dabei im Zentrum. Ziel ist es, urbane Wohn- und Arbeitsräume zu schaffen und gleichzeitig die Mobilität zu verbessern. Was dies bedeutet, können Sie in der aktuellen BUZ lesen.

So vielfältig die Themen der Bau- und Umweltschutzdirektion sind, so unvorhersehbar kann auch das Wetter im Sommer sein. Auch wenn der Juli wechselhaft und teilweise kühl war, besteht berechtigte Hoffnung auf einen warmen Spätsommer, der uns neue Energie schenkt. Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und eine schöne restliche Sommerzeit

Damit Verkehr und Abwasser in Reinach und Aesch zukunftsfähig fliessen

Wenn sich auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen des Kantons der Verkehr staut, ist Handeln gefragt. Und wenn gleichzeitig das Amt für Industrielle Betriebe im selben Gebiet aktiv wird, entsteht aus zwei Einzelprojekten ein gemeinsames, anspruchsvolles Bauvorhaben. Genau das geschieht seit Ende Juni 2025 in Reinach Süd und Aesch Nord: Hier laufen umfassende Bauarbeiten, die sowohl den Verkehrsfluss verbessern als auch die Abwasserentsorgung auf den neuesten Stand bringen – für mehr Sicherheit, moderne Infrastruktur und eine nachhaltige Entwicklung der Region.

Die Bruggstrasse in Reinach ist eine der zentralen Lebensadern im kantonalen Verkehrsnetz. Als Hauptzubringer zur Autobahn A18 beim Anschluss Reinach Süd bewältigt sie täglich ein enormes Verkehrsaufkommen – eine Belastung, die mit dem Wachstum der umliegenden Siedlungen weiter steigt. Hier treffen sich die Ströme von Pendelnden, Anwohnenden und Durchreisenden, bevor sie sich in alle Richtungen verteilen. Besonders der Abschnitt zwischen der Autobahnein- und -ausfahrt und der Birs – also zwischen der Fluhstrasse und dem Kreisel vor der neuen Nepomukbrücke – kommt immer mehr an seine Kapazitätsgrenzen. Um den Anforderungen einer wachsenden Region gerecht zu werden, sind nachhaltige Lösungen gefragt.

Neue Nepomukbrücke Blick Richtung Westen (Quelle: TBA)

Bruggstrasse Ost: breiter, leistungsfähiger, sicherer

Der Um- und Neubau der Bruggstrasse Ost macht die Infrastruktur fit für die Zukunft. Die Zahl der Fahrspuren wird von drei auf vier erhöht – das bedeutet zwei Spuren pro Fahrtrichtung und damit mehr Kapazität. Ein lärmmindernder Belag sorgt für mehr Ruhe, und der kombinierte Fuss- und Veloweg wird durch einen Grünstreifen sicher von der Strasse getrennt. Die Anschlüsse zur geplanten Velobrücke Kägen über die Autobahn und zum Birs-Veloweg (Birsstadt-Projekt) werden attraktiv und sicher. Die Bushaltestellen «Neu Reinach» und deren Zugänge werden gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) barrierefrei umgebaut, und der Busverkehr zum Bahnhof Arlesheim/Dornach erhält über eine zusätzliche Zufahrt im Kreisel Vorrang.

Mischwasserbecken Dornachbrugg in Aesch: Schutz der Birs bei Regen

Die Wohngebiete in Aesch Nord und Reinach Süd entwässern im Mischsystem. Bei starkem Regen steigt die Wassermenge in der Kanalisation sprunghaft an – das überschüssige Wasser gelangt dann direkt in die Birs und spült dabei auch den angesammelten Unrat aus den Kanälen mit. Um die Birs zu schützen, entsteht nun ein neues Mischwasserbecken: Es fängt künftig den ersten Schmutzstoss auf, bevor das Wasser in die Birs gelangt. Das runde Becken mit 20 Metern Durchmesser wird zwischen dem Birsuferweg und der Dornacherstrasse in Aesch gebaut und an das bestehende Netz angeschlossen. Oberirdisch sind nur ein kleines Betriebsgebäude und einige Schachtabdeckungen sichtbar. Im Bereich des Kreisels sowie unter der Dornacher- und Bruggstrasse entstehen zudem unterirdische Bauwerke, die den Abwasserfluss gezielt steuern.

Beispiel Rohbau eines runden Mischwasserbeckens in Bubendorf (Quelle: AIB)

Bauphase 1: Verkehrslösung mit Augenmass

Seit Mitte 2025 arbeiten zwei Bauequipen parallel an den verschiedenen Teilprojekten. In der ersten Bauphase – bis März 2026 – konzentriert sich das Tiefbauamt auf die Strassenseite der Bruggstrasse Richtung Dornach: Es entstehen der neue Fuss- und Veloweg mit Grünstreifen, eine Personenunterführung, die vierte Fahrspur sowie eine temporäre Bushaltestelle. Während dieser Zeit steht auf der Bruggstrasse je eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung und die Höchstgeschwindigkeit wird auf 30 km/h reduziert. Die Zu- und Wegfahrt zur Fluhstrasse ist via Dornacherstrasse möglich; andere Zugänge bleiben wie gewohnt nutzbar. Die Bushaltestelle «Neu Reinach» wird provisorisch zum Kreisel verlegt, der Fuss- und Veloverkehr teilweise umgeleitet. Die Bauarbeiten am Gesamtprojekt dauern voraussichtlich bis Mai 2028.

Immer aktuell informiert – digital und vor Ort

Neben einer umfassenden Projektwebseite bietet der Kanton erstmals eine eigene Baustellen-App an. Sie informiert regelmässig und aktuell über Baufortschritte und geänderte Verkehrsführungen. Anwohnende erhalten zudem Flugblätter mit den wichtigsten Informationen und werden vor Beginn der zweiten Bauphase erneut an eine Informationsveranstaltung eingeladen.

Schwammstadt als Ansatz zur Siedlungsentwässerung

Die Siedlungsentwässerung ist eine gemeinsame Aufgabe von Kanton, Gemeinden und Privaten, ebenso der Schutz der Gewässer vor Verunreinigung bei Niederschlägen. Kommunal steht das Stichwort Schwammstadt im Vordergrund, kantonal die Hauptsammelkanäle mit seinen Mischwasserbecken.

Was passiert, wenn bei einem starken Regen besonders viel Wasser vom Himmel fällt? Im Idealfall fliesst es weder über versiegelte Flächen noch von den Hausdächern ungenutzt in die Kanalisation ab. Besser es versickert an Ort und Stelle und füllt das Grundwasser auf oder gelangt direkt in die Gewässer ohne Umweg über eine Kläranlage. Birsfelden ist eine jener Baselbieter Gemeinden, die sich intensiv mit den Möglichkeiten der Schwammstadt beschäftigen.

Ambitionierte Ziele mit finanziellem Effekt

Bis 2040 will Birsfelden 40 Prozent des Strassenraums und 80 Prozent der gemeindeeigenen Dach- und Aussenflächen von der Kanalisation abtrennen. Bei privaten Liegenschaften im Wohngebiet wird im gleichen Zeitraum ein Anteil von knapp 40 Prozent angestrebt.

Die Rechnung geht auf. Die Gemeinde müsste demnächst einen Millionenbetrag in den Ausbau ihrer Kanalisation investieren. Nun setzt sie stattdessen auf dezentrale Schwammstadt-Massnahmen und kann die Gesamtkosten damit fast halbieren. Darin enthalten ist auch die Förderung privater Vorhaben. Wer Regenwasser von der Mischwasserkanalisation abtrennt und es stattdessen auf dem eigenen Grundstück versickert, verdunstet oder in ein Gewässer einleitet, erhält einen Förderbeitrag. Dieser beträgt 40 Franken pro Quadratmeter abgetrennter Fläche.

Pilotprojekte liefern erste Erkenntnisse

„Wir befinden uns in einer experimentellen Phase“, meint Rainer Prüss, Leiter Technische Verwaltung der Gemeinde Birsfelden. „Wir realisieren Pilotprojekte, um Erfahrungen zu sammeln.“ So wird das Regenwasser in Bereichen der Schul- und der Hardstrasse in bepflanzte Senken – sogenannte Versickerungsmulden – abgeleitet statt via Gully in die Kanalisation. Ein Teil des Trottoirs in der Bruderholzstrasse wurde nach Bauarbeiten mit Sickerbetonsteinen belegt. Das Regenwasser fliesst durch dieses poröse Material in den Untergrund ab. Ein weiterer Versuch startet demnächst in der Blauen Zone einer Quartierstrasse. Bei drei hintereinanderliegenden Parkplätzen wird der Asphalt der beiden äusseren Plätze durch Rasengittersteine ersetzt. Darunter liegt versickerungsfähiges, stabiles Substrat, das problemlos ein Auto tragen kann. Das mittlere Parkfeld wird aufgehoben und mit einem Baum bepflanzt.

Versickerungsmulde Schulstrasse Birsfelden nach einem Regenguss (Quelle: AIB)

Birsfelden geht beharrlich voran. „Wir integrieren Schwammstadt-Massnahmen in bestehende Planungen“, führt Prüss aus. „So werden wir die geeigneten Schulhäuser nicht nur mit Photovoltaik ausrüsten, sondern gleich auch deren Dächer begrünen – und dies mit vergleichsweise geringen Zusatzkosten.“

Private ziehen mit

Parallel steht die Gemeinde Firmen sowie Hausbesitzerinnen und -besitzern beratend zur Seite. Immer mehr grosse Akteure der Immobilienbranche setzen Klima und Nachhaltigkeit auf ihre Agenda. Auch bei Privaten steigt die Motivation. Dank der kommunalen Förderung fällt es leicht, die finanzielle Hürde zur Abtrennung des Regenwassers von der Kanalisation zu überspringen.

„Für die Gemeinden ist es von Vorteil, wenn sie das Regenwasser bei sich vor Ort nutzen und versickern lassen. Entsprechend schlanker und damit kostengünstiger kann auch die Infrastruktur zur Siedlungsentwässerung bleiben – in den Gemeinden wie auch auf kantonaler Ebene.“ Gerhard Koch, stellvertretender Leiter AIB

Mischsystem der Siedlungsentwässerung

Die meisten Baselbieter Gemeinden entwässern ihre Siedlung, historisch gewachsen, im Mischsystem. Regen- und Abwasser vermengen sich in der Kanalisation. Das kommunale Netz mit seinen rund 1‘300 Kilometern Länge schliesst an kantonale Hauptsammelkanäle an, die zu den Kläranlagen führen. Bei einem kräftigen Regenguss schwillt die Wassermenge im System sprunghaft bis auf das Hundertfache an.

Da die Kläranlagen nicht für die Behandlung solch grosser Abwassermengen dimensioniert sind, muss der Überschuss in die Gewässer eingeleitet werden. In der ersten Viertelstunde eines Starkregens ist dies höchst problematisch. Das Kanalnetz wird mit Hochdruck durchgespült, abgelagerter Unrat reisst sich los. Mischwasserbecken bilden einen Puffer und fangen diesen ersten Schmutzstoss auf. Sobald sich die Lage entspannt, wird dieses sehr stark verschmutzte Abwasser gezielt und kontrolliert in Richtung Kläranlage entleert.

Projektierung und Bau neuer Mischwasserbecken

Aktuell betreibt das AIB im Kanton Basel-Landschaft und im grenznahen Kanton Solothurn 76 Mischwasserbecken mit 58‘600 Kubikmeter Volumen. Weitere 20 werden folgen, um den Gesamtbedarf decken zu können, der sich aus den Generellen Entwässerungsplänen (GEP) von Gemeinden und Kanton ableitet. Der Verantwortungsbereich des AIB ist in 30 Einzugsgebiete grosser und kleinerer Kläranlagen aufgeteilt. Die noch fehlenden Mischwasserbecken werden in rascher Abfolge gebaut. Je grösser ein Becken und je grösser sein Umweltnutzen, desto höher wird ein Projekt priorisiert.

Sind alle Bauten umgesetzt, verfügt das Baselbiet über 77’300 Kubikmeter Stauvolumen. In diesem Volumen liesse sich der Rhein bei Basel 77 Sekunden lang bei einem Mittelwert-Abfluss von 1‘000 Litern pro Sekunde auffangen. Mit dieser Wassermenge könnte 17-mal das Sportbecken im Gartenbad St. Jakob gefüllt werden.

Innovative Ansätze zur Steuerung der Anlagen

Die Mischwasserbecken werden im Verbund bewirtschaftet – eine übergeordnete Steuerung sorgt für den maximalen Nutzen. Diesen Vorteil hat das AIB gegenüber anderen Kantonen, deren Abwasserbehandlung in kleinräumigen Zweckverbänden der Gemeinden organisiert ist. Je nach Wetterprognose lässt sich zum Beispiel ein Becken vorausschauend befüllen, um weiter unten im Tal Kapazitäten für den erwarteten Regen zu schaffen.

Gewässer vor Verunreinigung schützen

Erinnern Sie sich an die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris? Die Wasserqualität der Seine liess grosse Zweifel an Freiluft-Schwimmwettkämpfen aufkommen. In der EU werden aktuell Konzepte entwickelt, wie sich bei Regenwetter die Verschmutzung der Gewässer durch eingeleitetes (Ab-)Wasser verringern lässt. Die Fachhochschule Nordwestschweiz beteiligt sich zusammen mit dem AIB an dieser Studie.

Zum EU-Projekt auf der FHNW-Website: www.fhnw.ch/de/forschung-und-dienstleistungen/lifesciences/ecopreneurship/umwelt-und-wassertechnologien/projekte/stopup

zum Video Teilprojekt Birstal (in Englisch): https://stopup.eu/birsfelden/

„Schwammstadt“ – Wassermanagement in den Siedlungen

Die Strategische Initiative Schwammstadt trägt auf ihrer digitalen Plattform sponge-city.info aktuelle Informationen, Tools und gute Umsetzungsbeispiele zum Schwammstadt-Prinzip zusammen.

Neue Norm für Bushaltestellen: Mehr Komfort, mehr Barrierefreiheit

Bushaltestellen sind mehr als nur Orte zum Ein- und Aussteigen – sie sind Begegnungszonen, Drehscheiben des Alltags und für viele Menschen ein wichtiger Teil ihrer täglichen Mobilität. Eine überarbeitete Norm setzt neue Massstäbe für die Gestaltung dieser zentralen Orte. Zurzeit steht sie in der Vernehmlassung.

Ziel der neuen Norm ist, dass Bushaltestellen für alle Menschen sicher, komfortabel und zugänglich sind – ganz besonders auch für Menschen mit Behinderungen. Die Norm mit dem Titel «Bushaltestellen: Anforderungen und Spezifikationen zur Ausgestaltung von Bushaltestellen und Spezialanlagen für den Linienverkehr» wurde von einem breit aufgestellten Expertenteam entwickelt – mit dabei: Fachleute aus den Bereichen öffentlicher Verkehr, Ingenieurwesen, behindertengerechtes Bauen und Vertretungen der Kantone.

Warum sind Normen wichtig?

Normen sind das unsichtbare Rückgrat unseres Alltags: Sie sorgen dafür, dass Technik funktioniert, Prozesse reibungslos ablaufen und Produkte sicher sind. Auch wenn sie keine Gesetze sind, werden sie oft in Verordnungen und Vorschriften übernommen und bestimmen so, wie unser öffentlicher Raum gestaltet wird. Der VSS, der Schweizerische Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute, ist seit über 100 Jahren die zentrale Instanz für die im Verkehr geltenden Standards in der Schweiz.

Ein Update war dringend nötig

Die bisherige Norm zu Bushaltestellen ist in die Jahre gekommen – vor allem, was Barrierefreiheit und die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes betrifft. Die Totalrevision bringt die Vorgaben auf den neuesten Stand von Technik, Forschung und Gesetzgebung. Dabei wurden nicht nur nationale und europäische Standards berücksichtigt, sondern auch die Erfahrungen und Rückmeldungen aus allen Kantonen.

Neue Norm für Bushaltestellen: mehr Komfort, mehr Sicherheit und mehr Barrierefreiheit für alle (Quelle: Redaktion BUZ)

Von der Theorie zur Praxis: Was ändert sich konkret?

Die neue Norm legt grossen Wert auf die Bedürfnisse aller Nutzerinnen und Nutzer. Sie gibt klare Vorgaben, wie Bushaltestellen geplant und gebaut werden sollten, damit sie sicher, komfortabel und barrierefrei sind. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Höhe der Haltekanten: Nach intensiven Diskussionen und einer länderübergreifenden Analyse wurde eine Standardhöhe von 22 cm festgelegt – das erleichtert vor allem Menschen mit Mobilitätseinschränkungen den Zugang zum Bus.

Der Weg zur neuen Norm: Teamarbeit und Durchhaltevermögen

Die Überarbeitung der Norm war ein Gemeinschaftsprojekt – und alles andere als einfach. Die Corona-Pandemie erschwerte die Zusammenarbeit, Sitzungen mussten online stattfinden, und viele Fragen mussten im Detail geklärt werden. Besonders die richtige Höhe der Haltekanten sorgte für intensive Diskussionen. Doch dank des Engagements und der Ausdauer von allen Beteiligten konnte schliesslich eine Lösung gefunden werden, die breit abgestützt ist.

Seit Mai 2025 liegt die neue Norm zur Vernehmlassung bereit. Das bedeutet: Interessierte Kreise können ihre Meinung einbringen, bevor die Norm endgültig verabschiedet wird. Damit ist ein wichtiger Schritt getan, um Bushaltestellen in der Schweiz fit für die Zukunft zu machen – für mehr Komfort, mehr Sicherheit und mehr Barrierefreiheit für alle.

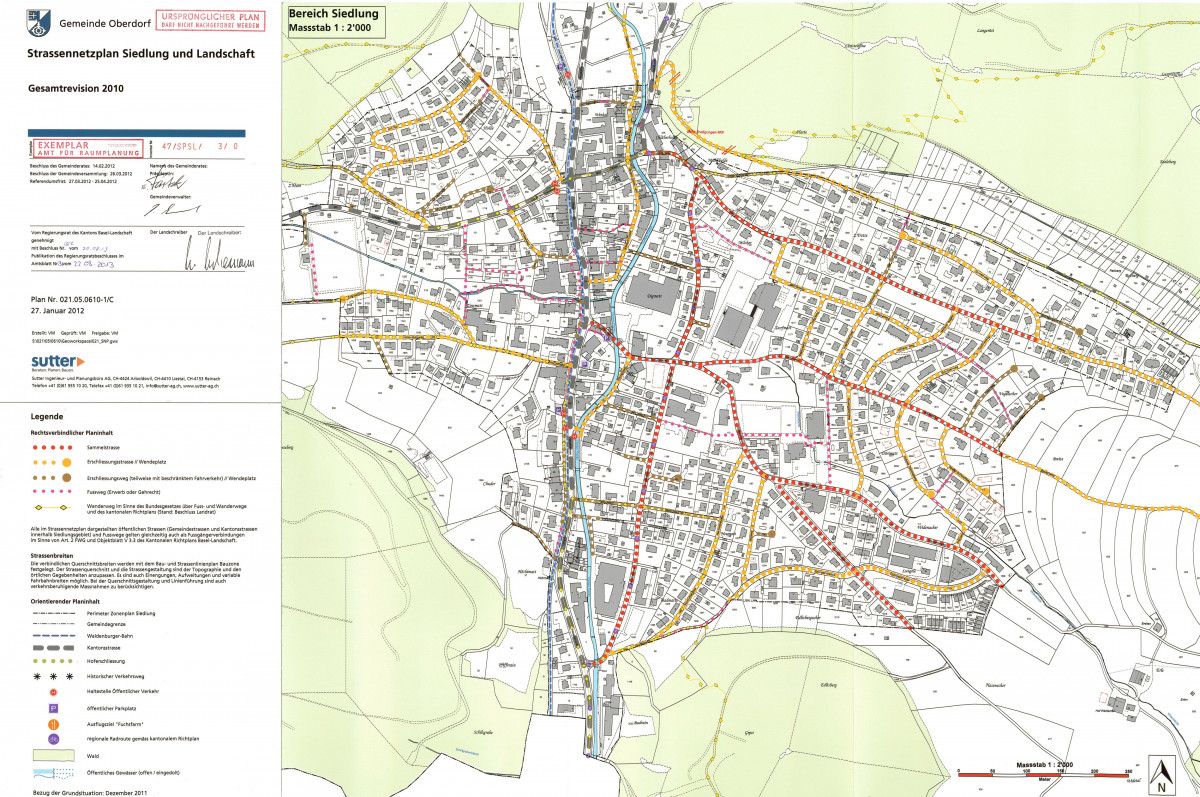

Vom Papier zur Plattform: Der Weg des Strassennetzplans ins Internet

Der kommunale Strassennetzplan ist das unsichtbare Fundament unserer Mobilität. Seine Entstehung ist ein spannender Prozess, der viele Akteurinnen und Akteure einbindet. Doch wie genau gelangt der Strassennetzplan eigentlich ins Netz der Netze und was steckt alles dahinter?

Wanderweg in Pratteln (Quelle: ARP)

Ob Quartierstrasse, Hauptverkehrsader oder idyllischer Fussweg: Der kommunale Strassennetzplan regelt, welche Strassen es in einer Gemeinde gibt, wie sie genutzt und bewirtschaftet werden. Er ist ein zentrales Element der kommunalen Nutzungsplanung, wird von der Gemeinde beschlossen und vom Regierungsrat abgesegnet. Erst danach werden die digitalen Geodaten öffentlich zugänglich – im kantonalen Geoportal GeoView BL und auf der OpenData-Plattform.

Schritt für Schritt zum digitalen Strassennetz

Der Prozess beginnt mit einem Entscheid: Die Gemeinde will ihren Strassennetzplan neu erstellen oder anpassen – sei es als umfassende Revision oder als gezielte Mutation. Ein Planungsbüro wird beauftragt, die Pläne zu zeichnen und die digitalen Geodaten aufzubereiten. Diese Daten sind das Herzstück der weiteren Prüfung durch das Amt für Raumplanung: Während die Ortsplanung die rechtlichen Vorgaben prüft, nimmt sich die Abteilung Rauminformation der Geodaten an.

Geodaten: Nicht nur Linien auf der Karte

Geodaten sind die digitale Übersetzung der Strassennetzpläne – sie bestehen aus Flächen, Linien und Punkten, die nach einem klaren Datenmodell strukturiert sind. Neben der Geometrie enthalten sie viele spannende Informationen: Wann wurde die Strasse beschlossen? Wer ist verantwortlich? Handelt es sich um eine Erschliessungsstrasse, eine Sammelstrasse oder gar eine Kantonsstrasse? Damit alles korrekt erfasst ist, werden die Geodaten mit modernen, teilautomatisierten Prüfungen kontrolliert. Erst wenn der Prüfbericht grünes Licht gibt, geht es weiter im Prozess.

Ausschnitt aus Strassennetzplan des Planungsbüros (Quelle: ARP)

Ein Datenmodell wird modern

Ab 2006 bildete ein umfangreiches Datenmodell mit 17 Tabellen die Grundlage für die Geodaten. Doch die Zeit blieb nicht stehen: Neue Gesetze, technische Entwicklungen und Rückmeldungen aus der Praxis verlangten nach einer Modernisierung. Das Ergebnis ist das neue Datenmodell 2.0, das schlanker, benutzerfreundlicher und zukunftstauglich ist. Seit Mitte April 2025 reichen 10 Tabellen, um das Strassennetz digital abzubilden und die Integration in den ÖREB-Kataster vorzubereiten.

Von der Genehmigung zur Veröffentlichung

Nach der offiziellen Genehmigung durch den Regierungsrat werden die Geodaten finalisiert und einer letzten Prüfung unterzogen. Ist alles korrekt, werden sie in die kantonale Infrastruktur eingespielt. Schon nach wenigen Tagen, jeweils ab Donnerstag, sind sie für alle sichtbar: Im GeoView BL können Bürgerinnen und Bürger mit einem Klick Informationen zu jeder Strasse, zu einzelnen Objekten oder zu den rechtlichen Grundlagen abrufen – von den Reglementen bis zu den Baugesetzen. Und auf der OpenData-Plattform stehen auch die Pläne zum Download bereit.

Weitere Informationen sind abrufbar unter:

GeoView BL (https://geoview.bl.ch)

OpenData-Plattform (https://data.bl.ch)

Klangrundgang Dreispitz: Wie akustische Gestaltung unsere Stadträume prägt

Beim Klangrundgang auf dem Dreispitz-Areal wurde erlebbar, welchen Einfluss die akustische Gestaltung von öffentlichen Freiräumen auf das Wohlbefinden hat. An Orten mit mobilen Lärmschutzwänden, begrünten Zwischenräumen und vielfältigen Bodenbelägen wurde demonstriert, wie Lärm gemindert und Klangqualitäten verbessert werden können. Das neue Raster bewertet neben der Lautstärke auch die Klangvielfalt und die Naturgeräusche. Gute Freiräume verbinden lebendige Klanglandschaften mit Ruheinseln.

Wie klingt ein Platz? Welche Rolle spielt Lärm bei der Gestaltung von Freiräumen? Und was bedeutet gute Akustik für das Wohlbefinden im Alltag? Diese Fragen standen im Zentrum eines besonderen Rundgangs auf dem Dreispitz-Areal, an dem Architektinnen, Planer und Fachleute aus Raumplanung, Umwelt- und Lärmschutz teilnahmen. Der von den Lärmschutz-Fachstellen Basel-Stadt und Basel-Landschaft, initiierte Klangrundgang bot nicht nur spannende Einblicke, sondern eröffnete vor allem eine neue akustische Perspektive auf urbane Räume.

Klangrundgang auf dem Dreispitz-Areal: Öffentliche Räume mit gezielter Akustikgestaltung fördern Ruhe und Wohlbefinden (Quelle: ARP)

Bereits der Auftakt am Irène Zurkinden-Platz zeigte eindrücklich, wie prägend der Klang eines Ortes für unsere Wahrnehmung ist. Zwischen den umgebenden Fassaden entstand ein Echo, das im Alltagslärm meist überhört wird. Dies wurde den Teilnehmenden auch mit einem Schallpegelmessgerät demonstriert, das das Echo des dafür erzeugte Klatschens aufzeichnete. Dadurch wurde hörbar gemacht, was sonst verborgen bleibt und dennoch unser Wohlbefinden beeinflusst. Besonders eindrucksvoll war der direkte Vergleich, der zeigte wie Wasser oder Pflanzen den Schall sanft dämpfen und so zur Aufenthaltsqualität beitragen. Diese Erkenntnisse fliessen auch in das neue Bewertungsraster für die akustische Qualität von Freiräumen ein.

An einer nahegelegenen Baustelle einer IWB-Spülbohrung konnten die Teilnehmenden den Unterschied zwischen lauter und lärmarmer Bauweise hören. Dabei wurde ihnen aufgezeigt, welchen Effekt eine mobile Lärmschutzwand hat. Ein gutes Beispiel dafür, wie unverzichtbar solche Massnahmen bei Baustellen in dicht besiedelten Quartieren sind.

Ein weiterer Halt war der sogenannte «Gleisbogen». Zwischen alten Gewerbebauten und stillgelegten Industriegleisen öffnet sich ein begrünter Zwischenraum, in dem das Knirschen des Kieses unter den Schuhen zum dominierenden Klang wird. Hier wurde nicht nur über den Einfluss verschiedener Bodenbeläge gesprochen, sondern auch über das Potenzial, vergessene Stadträume durch gezielte Gestaltung akustisch und atmosphärisch aufzuwerten.

Freilager-Platz im Dreispitz in Münchenstein: moderner, urbaner Platz mit grossen versiegelten Flächen, die sich bei Regen zeitweise in Wasserflächen verwandeln. Es gibt viele unterschiedliche Sitzgelegenheiten sowie Veloabstellplätze unter Bäumen in begrünten Zonen (Quelle: ARP)

Weitere Stationen führten über die Münchensteinerstrasse mit ihren unterschiedlichen Strassenbelägen, durch das Oslo-Nord-Areal mit seinem faszinierenden Echo und schliesslich in einen Mini-Stadtpark, einen sogenannten Pocketpark. Dieser überraschte die Besuchenden mit Vogelgesang, Blätterrauschen und wohltuender Ruhe. Immer wieder stand das neue Beurteilungsinstrument im Fokus, das Freiräume nicht nur nach Schallpegeln, sondern nach Kriterien wie Begrünung, Entsiegelung, Wassergeräuschen, Geräuschvielfalt und Reflexionen bewertet. Qualität entsteht dort, wo eine lebendige Klanglandschaft ebenso möglich ist wie Rückzugsorte der Stille.

Den Abschluss und Ausklang bildete der Freilager-Platz: Trotz Verkehr, Tram und grosser Platzfläche entstand auch hier eine ausgewogene Geräuschkulisse – ein Verdienst sorgfältiger Gestaltung mit viel Grün, entsiegeltem Boden und vielfältigen Sitzmöglichkeiten. Im Austausch beim abschliessenden Apéro wurde klar: Wer Siedlungsräume plant sollte auch lernen, genau hinzuhören. Denn gute Freiräume sprechen nicht nur das Auge an – sie klingen auch gut.

Was gute Freiräume gut klingen lässt

- Materialien gezielt wählen: entsiegelte Oberflächen reflektieren Schall weniger stark als Asphalt.

- Begrünung nutzen: Pflanzen dämpfen nicht nur Lärm, sondern schaffen auch lebendige Klangkulissen. Vogelgezwitscher, statt Auspuffgeräusche.

- Wasser wirkt doppelt: Wasser beruhigt akustisch, Brunnen ziehen Menschen an.

- Raumform beachten: Enge, harte Flächen erzeugen Echos. Offenere Räume klingen ruhiger.

- Einbezug von Nutzenden: Das leise Stimmengewirr von Menschen in einem Strassencafé wirkt angenehm. Sitzgelegenheiten unter Bäumen schaffen Entspannungsorte.

Luftqualität im Fokus: Wie sauber ist unsere Atemluft?

Luft ist lebenswichtig – und doch nehmen wir sie meist nur dann wahr, wenn sie verschmutzt ist. Im Umweltbericht 2025 beider Basel steht die unsichtbare Lebensgrundlage im Mittelpunkt. Der Bericht gibt einen umfassenden Überblick über die Luftqualität und viele weitere Umweltthemen. Und er zeigt, wo wir heute stehen und wo es noch Handlungsbedarf gibt.

In den letzten Jahren hat sich die Luftqualität in der Region Basel deutlich verbessert. Die Grenzwerte für Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid (NO₂) werden heute meist eingehalten – ein Erfolg, der auf konsequente Massnahmen zur Luftreinhaltung zurückgeht. Doch die Herausforderungen bleiben: Besonders Feinstaub (PM2.5) und Ozon (O₃) überschreiten weiterhin die empfohlenen Werte.

Wie sauber ist die Luft in Basel wirklich?

Seit 1990 sind die Emissionen vieler Luftschadstoffe in der Region Basel drastisch gesunken: Stickoxide und Feinstaub um rund 65 Prozent, flüchtige organische Verbindungen sogar um 80 Prozent. Dennoch gibt es Orte, an denen die Belastung zu hoch bleibt: Entlang stark befahrener Strassen oder in verkehrsreichen Quartieren werden die Grenzwerte für NO₂ und PM2.5 teilweise überschritten. Im Sommer sorgt Ozon grossflächig für Probleme, und aus der Landwirtschaft gelangen weiterhin zu viele Stickstoffverbindungen in die Luft.

Nebel über dem Rhein: In den letzten Jahren hat sich die Luftqualität in der Region Basel deutlich verbessert (Quelle: Raphael Alù)

Woher kommt die Luftverschmutzung?

Die Hauptverursacher sind schnell gefunden: Verkehr und Heizungen setzen beim Verbrennen von Treibstoffen und Energieträgern wie Öl, Gas oder Holz Schadstoffe frei. Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft, insbesondere die Nutztierhaltung, tragen ebenfalls ihren Teil bei. Schadstoffe wie Benzol, Feinstaub, Ozon, Russ und Stickoxide gelangen über Kamine, Auspuffrohre oder durch Verdunstung und Abrieb in die Luft und belasten unsere Gesundheit.

Wie wird die Luftqualität gemessen?

Um die Luft sauber zu halten, muss man sie zuerst genau beobachten. Deshalb betreiben die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft seit den 1990er Jahren ein dichtes Messnetz: Sechs permanente Stationen erfassen in Echtzeit die Luftqualität, ergänzt durch zahlreiche Passivsammler. Die Daten werden mit den gesetzlichen Grenzwerten verglichen und in anschaulichen Belastungskarten dargestellt, so bleibt die Entwicklung der Luftqualität transparent und nachvollziehbar.

Was bewirkt schlechte Luft?

Luftverschmutzung ist mehr als nur ein Ärgernis – sie kann krank machen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und eine kürzere Lebenserwartung sind die Folgen hoher Schadstoffbelastungen. Statistiken zeigen: Steigt die Luftverschmutzung, nehmen auch die Spitaleintritte zu. Zudem schädigen Schadstoffe unsere Ökosysteme und gefährden die Artenvielfalt.

Autobahn: Die Verbrennung fossiler Brennstoffe belastet die Luft (Quelle: Raphael Alù)

Was wird für bessere Luft getan?

Die beiden Basel setzen sich seit Jahrzehnten für bessere Luft ein. Der aktuelle Luftreinhalteplan 2024 umfasst 19 Massnahmen: Von strengeren Vorgaben für Holzfeuerungen bis hin zu baulichen Anforderungen an Stallbauten. Auch auf Bundesebene werden neue Standards gefordert, etwa die rasche Einführung der EURO 7-Norm und die Förderung emissionsfreier Antriebe. Ziel ist es, die Luft weiter zu verbessern und die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten, auch wenn das Wetter und grenzüberschreitende Schadstoffe immer wieder herausfordernd sind.

Was kann jede und jeder Einzelne tun?

Gute Luft beginnt bei uns selbst. Wer öfter auf das Velo steigt, zu Fuss geht oder den öffentlichen Verkehr nutzt, leistet einen wertvollen Beitrag. Auch der Umstieg auf Elektroautos oder Carsharing, das Heizen mit erneuerbaren Energien und eine bewusste, pflanzenbasierte Ernährung helfen, die Luft sauber zu halten. Secondhand kaufen, reparieren statt wegwerfen und regionale Produkte wählen. All das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch das Portemonnaie.

Weitere Informationen zum Thema Luft finden Sie hier:

- https://www.bs.ch/schwerpunkte/umweltberichtbeiderbasel

- https://berichte.luftqualitaet.ch/24/

- https://www.luftqualitaet.ch/

https://feinstaub.ch/aircheck

kostenlos erhältlich im App-Store / Google Play

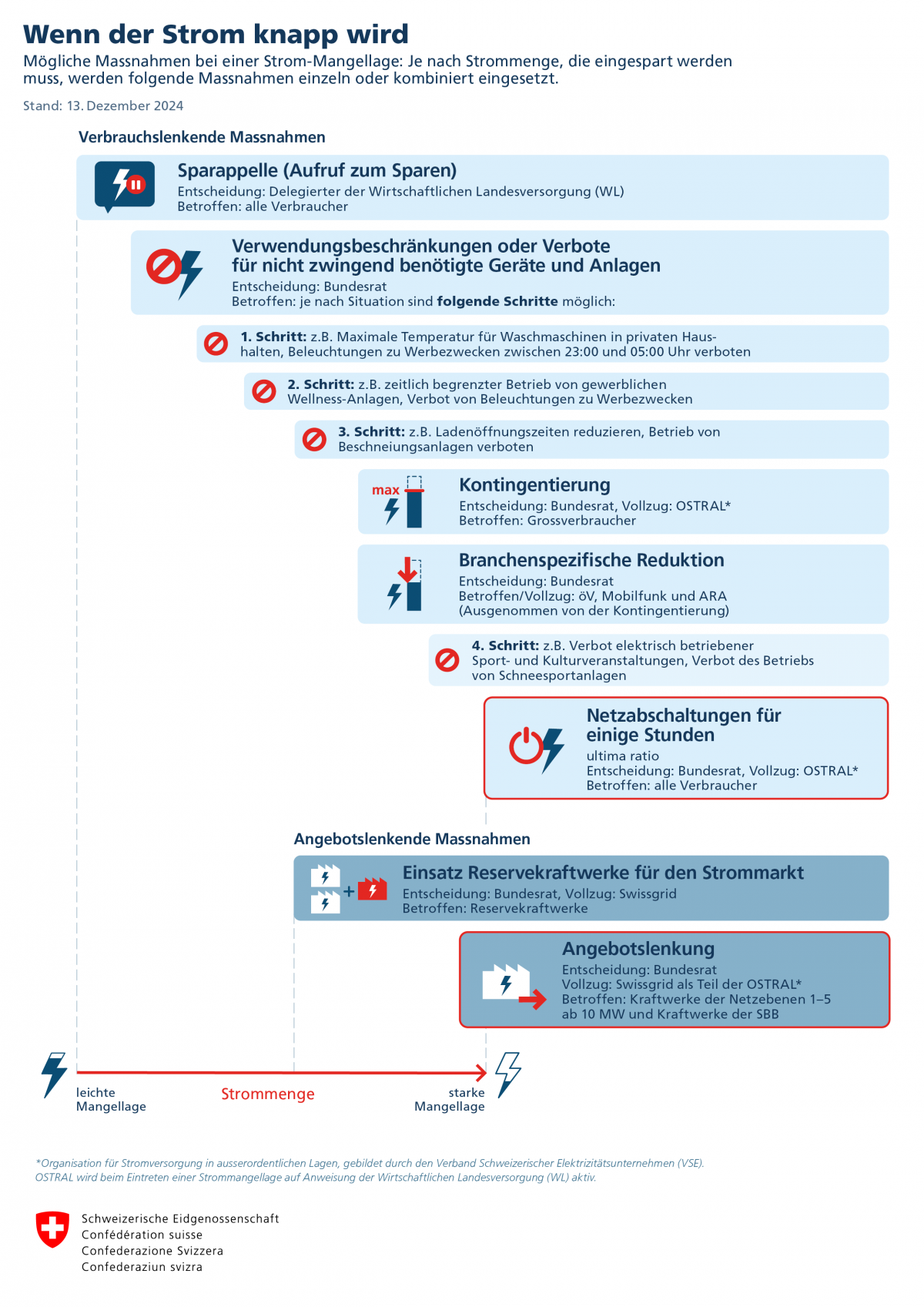

Reservekraftwerk im Auhafen: Mehr Sicherheit für die Stromversor-gung

Die sichere Versorgung mit Strom ist für unser tägliches Leben und die Wirtschaft unverzichtbar. Sie basiert auf einem ständigen Gleichgewicht zwischen Produktion und Verbrauch sowie auf einer engen internationalen Zusammenarbeit. Die jüngsten Krisen – wie der russische Angriff auf die Ukraine und die damit verbundene Gasknappheit in Europa – haben gezeigt, wie verletzlich unser Energiesystem ist. Besonders im Winter 2022/23 wurde das Risiko einer Strommangellage deutlich, als zusätzlich viele französische Kernkraftwerke ausfielen.

Um die Stromversorgung langfristig zu sichern, setzt der Bund auf verschiedene Massnahmen. Ein zentrales Element ist der Bau eines neuen Reservekraftwerks im Auhafen bei Muttenz mit einer Leistung von knapp 300 Megawatt (MW).

Warum braucht es ein Reservekraftwerk?

In der Schweiz sind wir es gewohnt, jederzeit zuverlässig Strom zu haben. Damit das so bleibt, müssen Produktion und Verbrauch zu jedem Zeitpunkt ausgeglichen sein. Swissgrid, der nationale Übertragungsnetzbetreiber, sorgt dafür, dass das Stromnetz stabil bleibt. Dazu braucht es präzise Prognosen und genügend Kraftwerkskapazitäten. Ein grosser Teil des Stromhandels findet an europäischen Börsen statt. Die Stromversorgung ist also auch international vernetzt.

Trotz dieser Vernetzung kann es zu Engpässen kommen, etwa wenn Kraftwerke ausfallen oder Energieimporte eingeschränkt sind. In solchen Situationen droht eine Strommangellage. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz stuft eine Strommangellage als das grösste Risiko für die Schweiz ein – mit erheblichen Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft.

Was tut der Bund für die Versorgungssicherheit?

Der Bund hat verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Risiken zu minimieren. Dazu gehört zum Beispiel die Wasserkraftreserve, bei der Stauseen Wasser für Notlagen zurückhalten, und Bezugsrechte für Erdgas aus den Speichern benachbarter Länder. Sollte sich dennoch eine Mangellage abzeichnen, kann der Bund frühzeitig reagieren: mit Sparappellen, Nutzungsbeschränkungen, Kontingentierungen oder im Extremfall mit kontrollierten Netzabschaltungen.

Dennoch zeigen aktuelle Analysen der Aufsichtsbehörde ElCom, dass zusätzliche Reservekraftwerke notwendig sind, um die Versorgungssicherheit weiter zu stärken.

Das neue Reservekraftwerk im Auhafen

Um für mögliche Engpässe ab 2026 gerüstet zu sein, hat das Bundesamt für Energie (BFE) 2023 eine Ausschreibung für neue Reservekraftwerke lanciert. Die Axpo erhielt im Mai 2025 den Zuschlag für den Bau eines Kraftwerks im Auhafen bei Muttenz. Der Standort ist ideal, da hier bereits die nötige Infrastruktur für Brennstofflieferung und -lagerung vorhanden ist. So kann das Kraftwerk mit minimalem Flächenbedarf realisiert werden.

Visualisierung des geplanten Reservekraftwerks Auhafen (Quelle: Axpo Solutions AG)

Das Kraftwerk wird von Anfang an CO₂-neutral mit HVO-Treibstoff bzw. hydrierten Pflanzenölen betrieben. Vor Ort werden Vorräte für 16 Tage Dauerbetrieb gelagert, die bei Bedarf laufend ergänzt werden können. Damit bleibt das langfristige Klimaschutzziel des Kantons gewahrt.

Einsatz nur im Notfall

Dem Kanton Basel-Landschaft ist es wichtig, dass das Reservekraftwerk ausschliesslich zur Abwendung von Stromengpässen eingesetzt wird und nicht für den regulären Strommarkt. Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage sind solche Reservekapazitäten eine wichtige zusätzliche Absicherung.

Gleichzeitig bleibt es zentral, weiterhin konsequent in erneuerbare Energien wie Sonne, Wind und Wasser zu investieren. So kann der Bedarf an Reservekraftwerken in Zukunft weiter reduziert werden.

Organisation für Stromversorgung in ausserordentlichen Lagen, gebildet durch den Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE). OSTRAL wird beim Eintreten einer Strommangellage auf Anweisung der Wirtschaftlichen Landesversorgung (WL) aktiv (Quelle: UVEK)

Symbolischer Startschuss: Grundsteinlegung für den Campus Polyfeld Muttenz

Mit der feierlichen Grundsteinlegung und der Versenkung einer Zeitkapsel wurde am 21. Mai 2025 am Sek-II-Campus Polyfeld Muttenz ein bedeutender Meilenstein für die Bildungslandschaft der Region gesetzt. Wo künftig das Berufsbildungszentrum Baselland, das Gymnasium Muttenz und das Zentrum für Brückenangebote gemeinsam unter einem Dach vereint sein werden, trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Bildung und Gesellschaft, um den Startschuss für ein zukunftsweisendes Grossprojekt zu feiern.

Auf der Baustelle der ersten Etappe des neuen Sek-II-Campus Polyfeld Muttenz herrscht geschäftiges Treiben: Festzelte werden aufgestellt, Markierungen angebracht und Absperrungen montiert. Nach vier Stunden ist der Festplatz bereit, selbst für einen möglichen Wolkenbruch ist vorgesorgt. Im Mittelpunkt steht die Zeitkapsel, die auf ihrem Podium darauf wartet, mit Erinnerungsstücken gefüllt und später feierlich in die Baugrube versenkt zu werden.

Nach und nach treffen die Gäste und Rednerinnen und Redner ein. Isaac Reber, Vorsteher der Bau- und Umweltschutzdirektion, nutzt die Gelegenheit für Gespräche mit den Architekten und der Bauleitung. Bildungsdirektorin Monica Gschwind stimmt sich noch kurz mit ihrem Kollegen ab. Dann wird es lebendig: 80 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Muttenz eröffnen die Feier mit einem stimmungsvollen Gesangsauftritt.

Mit ihrem Gesang sorgten 80 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Muttenz für einen festlichen Auftakt (Quelle: HBA)

Es ist so weit: Die feierliche Grundsteinlegung für den Sek-II-Campus Polyfeld Muttenz findet statt. Hier werden künftig das Berufsbildungszentrum Baselland (BBZ BL), das Gymnasium Muttenz und das Zentrum für Brückenangebote (ZBA) unter einem Dach vereint. Zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und weiteren Bildungsangeboten entsteht in Muttenz ein bedeutender Bildungscluster. Der Campus wird in drei Etappen realisiert; die erste Etappe soll 2028 bezugsbereit sein – denn gut Ding will Weile habe.

In ihrer Ansprache blickt Bildungsdirektorin Monica Gschwind zurück: Am 19. Juni 2017 – fast auf den Tag genau vor acht Jahren – wurde der Masterplan Sek II der Öffentlichkeit vorgestellt. Damit wurde die strategische Grundlage für dieses Grossprojekt gelegt. Darauf aufbauend entstand die Landratsvorlage für die Sek-II-Schulen Polyfeld.

Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann erinnerte daran, dass bereits 2011 das räumliche Fundament gelegt wurde: Damals entstand der Name Polyfeld, und die planerischen Rahmenbedingungen wurden geschaffen. Seither begleitet der Masterplan Polyfeld die bauliche Entwicklung des gesamten Areals.

Die Zeitkapsel wartet darauf, befüllt zu werden (Quelle: HBA)

Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber warf in seiner Rede einen Blick noch weiter zurück: Bereits 1975 stand der Rohbau des Technikums, in dem er selbst als Schüler des Gymnasiums Muttenz die Schulbank drückte. Besonders freut es ihn, dass Teile dieses Gebäudes erhalten bleiben und im Sinne der kantonalen Klimastrategie vorbildlich in die neue Nutzung integriert werden – ein gelungenes Beispiel für gelebte Kreislaufwirtschaft.

Auch Kantonsarchitekt Marco Frigerio hob die Bedeutung der bestehenden Bausubstanz hervor: 6'500 Kubikmeter Stahlbeton ragen über elf Geschosse empor. Dank der Integration des Bestands in den Neubau können mehr als 2'500 LKW-Fahrten eingespart werden – ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Kantonsarchitekt Marco Frigerio betonte in seiner Rede, dass der vorhandene Stahlbeton aus dem Bestandsgebäude in den Neubau integriert und so ressourcenschonend wiederverwendet werden konnte (Quelle: HBA)

In die Zeitkapsel wanderten an diesem Tag nicht nur Landratsvorlagen, die kantonale Klimastrategie, Projektpläne und der Masterplan Polyfeld, sondern auch T-Shirts, Honig und ein Statistikbericht. Die drei Schulen, die künftig am Campus vereint sein werden, wurden durch ihre Leitungen symbolisch vertreten: Dominique Tellenbach (Rektor BBZ BL), Simeon Müller Stingelin (Leiter ZBA) und Jacqueline Herrmann (Co-Rektorin Gymnasium Muttenz) verabschiedeten mit alten T-Shirts die Vergangenheit der gewerblich-industriellen Berufsfachschulen Muttenz und Liestal. Der Gym-Honig, so die augenzwinkernde Hoffnung, wird auch in hundert Jahren noch geniessbar sein. Der Statistikbericht des ZBA wiederum dokumentiert die beeindruckende Vielfalt der Lernenden: 49 verschiedene Nationalitäten und nahezu ebenso viele Muttersprachen sind am ZBA vertreten.

Nachdem die Zeitkapsel sorgfältig verschlossen wurde, schwebte sie bei Sonnenschein mithilfe eines Krans in die Baugrube – als stiller Zeitzeuge dieses denkwürdigen Tages.

Mit der feierlichen Verankerung der Zeitkapsel endet ein Moment, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet. Der Grundstein für den Sek-II-Campus Polyfeld Muttenz ist gelegt: ein Ort des Lernens, der Zusammenarbeit und der Innovation. Während die Bauarbeiten weiter voranschreiten, bleibt die Zeitkapsel verborgen – bereit, eines Tages wieder ans Licht zu kommen und die Geschichte dieses Tages zu erzählen.

Freudig wird die Zeitkapsel versenkt: Von links nach rechts: Simeon Müller Stingelin, Isaac Reber, Monica Gschwind, Dominique Tellenbach, Franziska Stadelmann, Jacqueline Herrmann und Marco Frigerio (Quelle: HBA)

Gemeinsam wachsen: Flexible Lösungen für das Gymnasium Oberwil

Am Gymnasium Oberwil steig die Zahl der Schülerinnen und Schüler kontinuierlich – und damit auch der Bedarf an Schul- und Sportinfrastruktur. Um auch künftig allen Schülerinnen und Schülern optimale Lern- und Bewegungsmöglichkeiten zu bieten, setzt der Kanton auf flexible, nachhaltige Provisorien und plant bereits die umfassende Erweiterung des Standorts.

In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Jugendlichen im Einzugsgebiet des Gymnasiums Oberwil stetig gestiegen. Bereits im Schuljahr 2023/24 wurden hier 49 Klassen unterrichtet – und die Prognosen zeigen weiter nach oben. Für das Schuljahr 2024/25 reichten die Räume erstmals nicht mehr aus, um alle Klassen unterzubringen. Die Lösung: Zusätzliche, moderne Schulraumprovisorien sorgen kurzfristig dafür, dass weiterhin alle Jugendlichen optimal unterrichtet werden können.

Warum braucht es mehr Platz?

Das anhaltende Wachstum der Schülerzahlen hat mehrere Gründe. Einerseits gibt es generell mehr Jugendliche in der Region. Andererseits besuchen seit Kurzem auch Schülerinnen und Schüler aus Allschwil und Schönenbuch das Gymnasium Oberwil, die zuvor nach Basel-Stadt pendelten. Für die kommenden Jahre wird mit bis zu 65 Klassen gerechnet – das sind rund ein Drittel mehr als heute.

Luftaufnahme des Gymnasiums Oberwil (Quelle: HBA)

Was wurde bisher unternommen?

Schon 2020 wurde ein temporärer Pavillon mit acht Unterrichtszimmern aufgestellt und durch Umbauten im Bestandsgebäude konnten weitere Spezialräume geschaffen werden. Doch mit dem neuen Schuljahr 2024/25 war klar: Noch mehr Schulraum ist nötig. Deshalb wurden zusätzliche Provisorien errichtet, um den steigenden Bedarf zu decken. Langfristig wird eine umfassende Erweiterung und Sanierung des Gymnasiums geplant.

Auch beim Sport braucht es Lösungen

Nicht nur in den Klassenzimmern, auch in den Sporthallen wurde der Platz knapp. Die bestehenden Turnhallen reichten nicht mehr aus, um den gesetzlichen Auftrag von drei Sportlektionen pro Woche und Klasse zu erfüllen. Ein Viertel des Sportunterrichts fand bisher an anderen Schulen oder in externen Sportanlagen statt – das bedeutete zusätzliche Wege und organisatorische Herausforderungen. Seit dem Schuljahr 2025/26 steht nun eine moderne, provisorische Doppelturnhalle zur Verfügung, die nachhaltig und modular gebaut wurde und bei Bedarf an einen anderen Ort versetzt werden kann.

Schulraum- und Turnhallenprovisorium (rechts) am Gymnasium

Oberwil (Quelle: HBA)

Nachhaltige und flexible Provisorien

Das Schulraumprovisorium mit zwölf Unterrichtszimmern stand bis zum Frühjahr 2024 auf dem Gelände der Sekundarschule Binningen. Dort diente es über einen Zeitraum von zwölf Jahren als Übergangslösung während der etappenweisen Sanierung der Schulhäuser. Nach Abschluss der letzten Bauetappe wurde das Provisorium vor Ort nicht mehr benötigt und konnte kurzerhand nach Oberwil verlegt werden – eine ressourcenschonende und rasch umgesetzte Lösung.

Blick in die Zukunft

Die umfassende Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums Oberwil ist bereits in Planung und soll bis 2035 abgeschlossen sein. Dafür wird das Areal erweitert und die nötigen rechtlichen Grundlagen geschaffen. So wird sichergestellt, dass auch in Zukunft genügend Platz für alle Schülerinnen und Schüler vorhanden ist – sowohl im Unterricht als auch beim Sport.

Mit diesen Massnahmen investiert der Kanton in eine zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur und schafft beste Voraussetzungen für die nächste Schülergeneration am Gymnasium Oberwil.

Solarstrom für die Zukunft – Die Photovoltaik-Offensive des Kantons Basel-Landschaft

Der Kanton Basel-Landschaft setzt zunehmend auf Sonnenenergie. In den letzten Jahren hat sich der Ausbau von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf kantonalen Gebäuden rasant entwickelt. Wo einst einzelne Anlagen Pionierarbeit leisteten, sorgt heute eine koordinierte Solaroffensive für nachhaltige Energie und Klimaschutz. Ein aktueller Lagebericht.

Die erste Photovoltaikanlage des Kantons Basel-Landschaft wurde bereits 1992 auf dem Dach der Sekundarschule Therwil installiert – damals noch mit einer Leistung von sechs kWp. Das ist mit einer typischen Einfamilienhausanlage vergleichbar. In den folgenden 19 Jahren kamen lediglich drei weitere Anlagen ähnlicher Grösse hinzu. Erst 2014 wurde mit einer 55 kWp-Anlage auf der Turnhalle des Gymnasiums Liestal ein grösseres Projekt realisiert.

Strategiewechsel: Von Einzellösungen zur Solaroffensive

Einen wichtigen Meilenstein setzte der Regierungsrat im Jahr 2013: Er entschied, dass der Kanton künftig PV-Anlagen realisieren soll, damit aber nur Strom für den Eigenverbrauch zu produzieren. Ein konkretes Ausbauziel wurde damals noch nicht definiert. Die Solarenergie hatte immer noch eine niedrige Priorität und PV-Anlagen wurden aus Kostengründen oft aus den Bauprojekten gestrichen.

Erst die klimapolitischen Forderungen der Jahre 2015 und 2016 brachten Bewegung: Der Kanton begann, geeignete Dachflächen im eigenen Immobilienportfolio systematisch auf ihr Solarpotenzial zu überprüfen. Mit dem Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2018–2027 wurde erstmals gezielt Geld für Planung und Bau von PV-Anlagen bereitgestellt.

Photovoltaik-Anlage der Sekundarschule Gelterkinden (Quelle: Luca Musumeci, Immoing GmbH)

Beschleunigter Ausbau für das Netto-Null-Ziel

Seit dem Energieplanungsbericht 2022 bekennt sich der Kanton klar zum Ziel «Netto-Null-Emissionen bis 2050». Dank der Massnahme M12, der Beschleunigung des PV-Ausbaus auf kantonseigenen Bauten, wurden die Mittel für neue Anlagen im Finanzplan 2023–2026 nochmals erhöht.

Das Hochbauamt startete daraufhin eine eigentliche Solaroffensive: Bei Neubauten werden nun vollflächig PV-Anlagen eingeplant. Diese decken mindestens den Eigenverbrauch der Immobilie, produzieren oft aber mehr Strom, der ins Netz eingespeist wird. Parallel werden bei Dachsanierungen geeignete Flächen für PV-Anlagen genutzt – allerdings ohne die Sanierungskosten aus dem PV-Budget zu finanzieren.

In den letzten rund zehn Jahren wurden auf kantonalen Immobilien PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 2'300 kWp installiert. Ein grosser Schritt für die regionale Energiewende!

Monitoring: Alles im Blick dank zentralem Portal

Mit dem Ausbau wuchs auch die Herausforderung, die Anlagen effizient zu überwachen. Da die PV-Anlagen von verschiedenen Anbietern stammen, entstanden zahlreiche unterschiedliche Monitoring-Portale. Das Hochbauamt hat deshalb ein zentrales Monitoring eingeführt: Ein externer Dienstleister überwacht alle Anlagen und stellt ein gemeinsames Online-Portal zur Verfügung. So können Ausfälle oder Ertragsverluste rasch erkannt und behoben werden. Dies ist bei grossen Anlagen besonders wichtig, wo es um beträchtliche Energiemengen und finanzielle Werte geht. Jährliche Berichte liefern einen Überblick über den Zustand jeder Anlage.

Standorte der PV-Anlagen im Kanton Basel-Landschaft (Quelle: HBA)

Wartung und Reinigung: Mehr als nur Sonnenlicht

PV-Anlagen sind robust, benötigen aber regelmässige Pflege. Wetterereignisse wie Schnee, Hagel oder Stürme können Schäden verursachen. Auch Verschmutzungen – etwa durch nahe Kamine – beeinflussen den Ertrag. Die Selbstreinigung durch Regen funktioniert nur bei ausreichend geneigten Dächern. Deshalb werden alle kantonalen PV-Anlagen alle zwei Jahre bei einer Dachbegehung kontrolliert, um Schäden und Verschmutzungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Sichtbar machen, was auf den Dächern passiert

Solaranlagen arbeiten meistens unsichtbar auf den Dächern und es ist spannend zu erfahren, wie viel Strom sie dort produzieren. Besonders an Sekundarschulen werden die Ertragsdaten über eine Schnittstelle ins Signaletiksystem eingespeist und auf Infomonitoren angezeigt. So können Schülerinnen und Schüler live verfolgen, wie viel Solarstrom ihre Schule gerade erzeugt – und bekommen ein Gefühl dafür, wie das Wetter den Ertrag beeinflusst.

Der Kanton Basel-Landschaft hat sich mit einer gezielten Solaroffensive auf den Weg in eine nachhaltige Energiezukunft gemacht. Die kontinuierliche Erweiterung, das professionelle Monitoring und die Einbindung der Bevölkerung – insbesondere der jungen Generation – zeigen, wie Klimaschutz konkret und sichtbar werden kann.

Möbel, Umzüge, Lösungen: Der Fachbereich Mobiliar stellt sich vor

Der Fachbereich Mobiliar des Hochbauamts versorgt die gesamte kantonale Verwaltung mit Mobiliar. Ob Büroräume, Schulräume, Sammlungen oder Lager – er liefert die Einrichtung, nimmt Anpassungen vor und repariert oder ersetzt defekte Teile.

Ob ein defekter Stuhl, ein zusätzlicher Arbeitsplatz für neue Mitarbeitende oder ein zu kleines Archiv – der Fachbereich Mobiliar steht den Dienststellen beratend und unterstützend zur Seite. Auch plant und führt er Umzüge ganzer Abteilungen oder Dienststellen durch. So wurde beispielsweise beim Umbau des Regierungsgebäudes der Umzug sämtlicher Möbel und Materialien ins Provisorium an der Kasernenstrasse und zurück organisiert und begleitet. Aktuell laufen die Vorbereitungen für den Umzug des Kantonsgerichts ins Provisorium an der Kasernenstrasse, damit das Gerichtsgebäude am Bahnhofplatz in Liestal umgebaut werden kann.

Mitarbeiter des Fachbereichs Mobiliar des Hochbauamts: Daniel Mühlethaler, Robert Ebnöther, Fabio Epifani, Andreas Schwarz (von links nach rechts) (Quelle: HBA)

Team und Arbeitsweise

Der Fachbereich Mobiliar besteht aus vier Mitarbeitenden: Drei Projektleiter nehmen die Anliegen der Nutzerinnen und Nutzer auf, erarbeiten Lösungen und setzen diese um. Ergänzt wird das Team durch einen Lagerfachmann, der die geplanten Lieferungen vorbereitet, kleinere Reparaturen übernimmt sowie zurückgebrachtes Mobiliar reinigt und wieder einlagert. Durch diesen effizienten Ablauf wird sichergestellt, dass das Mobiliar lange genutzt werden kann und die Ressourcen optimal eingesetzt werden.

Einblicke in die tägliche Arbeit

Fundstück mit Geschichte: Beim Amtsantritt von Regierungsrat Thomi Jourdan am 1. Juli 2023 wurde im alten Mobiliar ein Foto von Altregierungsrat Eduard Belser (Amtszeit 1987–1999) entdeckt. Das Foto wurde mit einem persönlichen Brief an Eduard Belser weitergeleitet, der sich darüber sehr freute.

Lagerung von Insektenkästen: Für das Museum.BL bzw. die Archäologie und das Museum Baselland (AMBL) arbeitet der Fachbereich aktuell an einer Lösung zur fachgerechten und platzsparenden Archivierung zahlreicher Insektenkästen in einer Rollregalanlage. Ziel ist es, diese Kästen künftig für wissenschaftliche Zwecke optimal zugänglich zu machen.

Fazit

Die Arbeit des Fachbereichs Mobiliar ist vielseitig und abwechslungsreich. Täglich werden unterschiedlichste Aufgaben bearbeitet und der Kontakt mit verschiedenen Menschen gepflegt. Der Fachbereich pflegt eine gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der Verwaltung, gemeinsam lassen sich die vielfältigen Herausforderungen am besten meistern.

Zukunftsprojekt Binningerstrasse: Allschwil im Aufbruch

Die Binningerstrasse in Allschwil steht vor einem grossen Wandel: In den kommenden Jahren verwandelt sich das Gebiet Ziegelei-Letten in einen modernen, lebendigen Stadtteil mit mehr Wohnraum, attraktiven Grünflächen und einer optimalen Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Allschwil und dem Kanton Basel-Landschaft bringt zahlreiche Vorteile für die Bevölkerung, das Gewerbe und die gesamte Region.

Ein Schwerpunkt der aktuellen Planung liegt auf dem Gebiet Ziegelei-Letten rund um die Binningerstrasse. Hier entstehen neue Arbeits- und Lebensräume, die den Standort Allschwil stärken. Um den zunehmenden Mobilitätsbedürfnissen gerecht zu werden, wird die Tramlinie 8 auf der Binningerstrasse bis zum Gartenhof verlängert. Gleichzeitig verbessert sich die Infrastruktur für den motorisierten Individualverkehr, für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie für Velofahrende. Das Tiefbauamt, das Amt für Raumplanung und die Gemeinde Allschwil informieren gemeinsam über die nächsten Schritte und begleiten die weitere Planung und Genehmigung.

Information und Dialog: Prospekt und Führungen

Um die Bevölkerung und das lokale Gewerbe umfassend zu informieren, wurde kurz vor den Sommerferien ein Informationsflyer an alle Allschwiler Haushalte verteilt. Dieser Prospekt enthält alle wichtigen Details zur Entwicklung im Gebiet Ziegelei-Letten. Zusätzlich finden thematische Rundgänge für interessierte Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende und Medienschaffende statt. Zwei Führungen haben im Mai und Juni 2025 stattgefunden.

Ein weiterer Termin steht im Herbst an:

Samstag, 6. September 2025, 14–16 Uhr: «Die Tramverlängerung – eine leistungsfähige Erschliessung» mit Regierungsrat Isaac Reber, Gemeinderat und Landrat Andreas Bammatter und Leiter Standortförderung Baselland Thomas Kübler (Anmeldung bis 4. September).

Gebietsentwicklung Ziegelei-Letten (Quelle: Stauffenegger+Partner)

Die nächsten Schritte

Die Grundlage für die Umsetzung der Gebietsentwicklung Ziegelei-Letten bildet der Teilzonenplan Binningerstrasse, der noch in diesem Jahr vom Allschwiler Einwohnerrat beraten und genehmigt werden soll.

Parallel dazu beantragt der Regierungsrat beim Landrat eine Ausgabenbewilligung für die Projektierung der Neugestaltung der Binningerstrasse mit Tramverlängerung. Das überarbeitete Projekt verzichtet vollständig auf Eingriffe ins bestehende Siedlungsgefüge und berücksichtigt die örtlichen Gegebenheiten besonders sorgfältig. Ein neuer Kreisel auf Höhe des Ziegelei-Ost-Areals schafft optimale Voraussetzungen für eine leistungsfähige Binningerstrasse für alle Verkehrsteilnehmenden.

Die Landratsvorlage wird bis Ende September 2025 eingereicht. Der Baustart ist bei planmässigem Verlauf für 2031 vorgesehen, die Inbetriebnahme der verlängerten Tramlinie 8 auf Ende 2033.

Tram auf der zukünftig richtungsgetrennten Binningerstrasse in Richtung Gartenhof (Quelle: Stauffenegger+Partner)

Ein Quartier mit Zukunft

Das Quartier entlang der Binningerstrasse ist heute vor allem als Gewerbestandort bekannt. Künftig soll sie als attraktives Gewerbe- und Wohnquartier mit hoher Aufenthaltsqualität neue Impulse für Allschwil setzen. Im Zentrum stehen die Verlängerung der Tramlinie 8 bis zum Gartenhof für eine direkte Verbindung des Quartiers zum Bahnhof Basel SBB und die Schaffung eines grosszügigen, zentralen Grünraums. Dieser neue Freiraum verbessert das Stadtklima, fördert die Naherholung und steigert die ökologische Vielfalt.

Gleichzeitig werden Tram- und Bushaltestellen barrierefrei gestaltet, beidseitige Radstreifen sorgen für mehr Sicherheit im Strassenverkehr. Die Neugestaltung erstreckt sich vom Gartenhof in Allschwil bis zur Verzweigung Neuweilerstrasse / Herrenweg in Basel.

Vorteile für Allschwil und die Region

Rund um die Binningerstrasse wird in den kommenden Jahren neuer Gewerbe- und Wohnraum entstehen. Die Gemeinde und der Kanton stellen heute die Weichen, damit aus dem Ziegelei-Letten-Gebiet ein attraktives Quartier mit urbanem Flair wird. Die bestehenden Gewerbezonen und die Einkaufsmöglichkeiten werden gestärkt, die koordinierte Entwicklung von Siedlung und Verkehr sorgt für ein ausgewogenes Wachstum. Auch der Zugang zu Grünflächen wird verbessert – ein Gewinn für die Lebensqualität aller Generationen.

Von diesem Entwicklungsschub können nicht nur die Gemeinde Allschwil, sondern auch der Kanton und die gesamte Region profitieren. Eine gebündelte Entwicklung an zentraler Lage ist nachhaltiger und verkehrsfreundlicher als eine Zersiedelung mit mehr Autoverkehr.

Warum eine Tramverlängerung?

Die Verlängerung der Tramlinie 8 bis zum Gartenhof ist ein zentrales Element des Projekts. Sie bietet zahlreiche Vorteile gegenüber einer Busverbindung: Das Tram hat eine deutlich höhere Transportkapazität, ersetzt in Spitzenzeiten bis zu 140 Autos und befördert doppelt so viele Fahrgäste wie ein Gelenkbus. Zudem ermöglicht es eine direkte Verbindung des Ziegelei-Letten-Quartiers zum Bahnhof Basel SBB – ohne Umsteigen.

Verkehrssimulationen zeigen, dass auch mit dem Tram der Verkehrsfluss für Autos und Lastwagen auf der Binningerstrasse erhalten bleibt. Velofahrende profitieren von eigenen Fahrstreifen, und Fussgängerinnen und Fussgänger von attraktiven Wegen und sicheren Übergängen.

Nachhaltigkeit und Lebensqualität im Fokus

Ein wichtiges Anliegen ist die Integration von Grünflächen: Die neue zentrale Grüninsel reduziert den Hitzeinseleffekt, verbessert das Mikroklima und schafft wertvolle Freiräume für Erholung und Begegnung. Dank der Verlegung des Coop-Parkplatzes in den Untergrund entsteht zusätzlicher Platz für Bäume und Grünflächen.

Auch die Lärmbelastung durch das neue Tram bleibt minimal: Moderne Gleisbautechnik und regelmässige Wartung der Gleise sorgen dafür, dass die Lärmemissionen kaum wahrnehmbar steigen.

Sicherheit und Zugänglichkeit während der Bauzeit

Die Bauarbeiten werden etappenweise durchgeführt, damit der Zugang zu Geschäften, Unternehmen und Wohnquartieren jederzeit gewährleistet bleibt. Provisorische Zufahrten und sorgfältige Planung minimieren die Einschränkungen für Anwohnende und Gewerbe. Die Bauzeit wird voraussichtlich rund drei Jahre betragen, mit einem frühestmöglichen Start im Jahr 2031.

Wirtschaftlichkeit und Finanzierung

Die Gesamtkosten des Projekts werden auf rund 82 Millionen Franken geschätzt. Davon übernimmt der Bund im Rahmen der Agglomerationsprogramme rund 40 Prozent. Auch der Kanton Basel-Landschaft, die Gemeinde Allschwil, Basel-Stadt und Private beteiligen sich an der Finanzierung. Unabhängige Wirtschaftlichkeitsprüfungen bestätigen: Die Investition lohnt sich – nicht nur für den Betrieb, sondern auch für die langfristige Entwicklung der Region.

Mit der Neugestaltung der Binningerstrasse und der Verlängerung der Tramlinie 8 setzt Allschwil gemeinsam mit dem Kanton Basel-Landschaft ein starkes Zeichen für nachhaltige Stadtentwicklung, bessere Mobilität und mehr Lebensqualität. Das Gebiet Ziegelei-Letten steht beispielhaft für die zukunftsgerichtete Entwicklung und den offenen Dialog mit der Bevölkerung. Ein Projekt, das die Weichen für die Zukunft stellt – für Allschwil, den Kanton und die gesamte Region.

weitere Informationen sind abrufbar unter folgendem QR-Code oder unter: www.ziegelei-letten.ch, unter aktuell.

Münchensteiner Birsbrücke: Symbol für Erinnerung und Fortschritt

Ein technisches Meisterwerk des jungen Gustave Eiffel, ein tragisches Eisenbahnunglück und die Geburtsstunde moderner Schweizer Brückenstandards: Die Münchensteiner Birsbrücke hat schweizerische Eisenbahngeschichte geschrieben. Erstellt wurde sie 1875 als Teil der neuen Bahnstrecke Basel–Delémont. 1891 war sie Schauplatz des schwersten Eisenbahnunglücks der Schweiz. Ihr Einsturz prägte anschliessend die Entwicklung von Sicherheitsnormen und des Brückenbaus nachhaltig.

1875 wurde mit dem «Chemin de fer du Jura bernois» die Zugstrecke zwischen Basel und Delémont eröffnet. Den Auftrag für die dazugehörige Münchensteiner Birsbrücke erhielt das Pariser Ingenieurbüro Gustave Eiffel. Schliesslich hatte der damals noch junge Betrieb bereits mehrere grössere Viadukte in Frankreich entworfen. 1881 beschädigte ein Hochwasser das schmiedeeiserne Bauwerk. Nur Tage später gab die Jura- Simplon-Bahn die reparierte Brücke wieder für den Verkehr frei. Wesentliche Schwächen blieben aber trotz Verstärkungen bestehen.

Eisenbahnunglück in Münchenstein

Am 14. Juni 1891 kam es zur Katastrophe. Ein Gesangsfest in Münchenstein lockte grosse Teile der Basler Bevölkerung an. Deshalb fuhr die Jurabahn mit zwei weiteren Waggons und einer zusätzlichen Lok. Unter dieser Last brach die Brücke zusammen. 73 Menschen starben, 170 weitere wurden verletzt. Bis heute ist es das schwerste Eisenbahnunglück der Schweiz. Daraufhin liess der Bundesrat sämtliche Brücken überprüfen. Der Ersatzbau von 1892 markiert einen Meilenstein für einheitliche und standardisierte Masse und Materialien in der Schweiz. Eine zweite Brücke folgte 1909.

Münchensteiner Birsbrücke von 1875 (Quelle: Bettina Matthiessen Fotografie)

Sinnvolle Wiederverwertung

Die zwei Münchensteiner Brücken haben mit ihren über 100 Jahren ein stolzes Alter erreicht. Aufgrund des zunehmenden Verkehrs sowie des baulichen Zustands der Stahlkonstruktionen ersetzt sie die SBB durch zwei neue Fachwerkbrücken. Die ältere der beiden bisherigen Brücken soll an einem anderen Ort ein zweites Leben erhalten. Einerseits hat die historische Brücke einen besonderen denkmalpflegerischen Wert. Andererseits lässt sie sich dank ihrer soliden Bauweise und weiterhin tragfähigen Konstruktion beispielsweise als Velo- und Fussgängerbrücke ressourcenschonend wiederverwenden. Re-Use hat bei Schweizer Eisenbahnbauten Tradition. So steht unter anderem die hölzerne Bahnhofshalle des ersten Basler SCB-Bahnhofs heute im zürcherischen Bauma. Bis die Münchensteiner Birsbrücke eine neue Aufgabe erhält, wartet sie auf dem Areal der ehemaligen Swissmetall AG, in Einzelteilen zerlegt, auf ihre Weiterreise.

10 Fragen an Sabine Sommerer

In der Rubrik „zehn Fragen an“ beantworten Mitarbeitende der Bau- und Umweltschutzdirektion jeweils zehn ausgewählte Fragen der BUZ-Redaktion. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die neue Kantonale Denkmalpflegerin, Sabine Sommerer, vom Amt für Raumplanung vor.

BUZ: Sind Sie an Ihrer neuen Stelle als Kantonale Denkmalpflegerin gut gestartet?

Sommerer: Ich habe mich sehr auf die neue Herausforderung gefreut und bin gut gestartet.

BUZ: Was hat Sie an der Stelle als Kantonale Denkmalpflegerin besonders gereizt?

Sommerer: Mich haben die verschiedenen Tätigkeitsfelder der Kantonalen Denkmalpflegerin gereizt und die Arbeit in unterschiedlich zusammengesetzten Projektteams, zu denen z.B. auch die Bauherr- und Eigentümerschaften gehören. Zudem habe ich es mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen und Bauaufgaben zu tun, denn es gibt eine grosse Vielfalt an historischer Architektur mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Und nicht zuletzt haben mich die zahlreichen Herausforderungen gereizt, denen sich eine moderne Denkmalpflege angesichts der gesellschaftlichen und klimatischen Entwicklungen zu stellen hat.

BUZ: Welche Stärken helfen Ihnen, sich schnell im neuen Job einzuleben?

Sommerer: Ich bin kontaktfreudig und offen für Neues, und kann mich relativ rasch in neue Sachverhalte eindenken.

BUZ: Was wollten Sie als Kind werden?

Sommerer: Als Kind gefielen mir viele und auch ganz unterschiedliche Berufe. Ich erinnere mich, wie ich Kindergärtnerin und dann später Pilotin werden wollte.

BUZ: Gibt es ein historisches Gebäude, das Sie persönlich besonders fasziniert – und warum?

Sommerer: Faszinierende Gebäude gibt es sehr viele, und da ich lange Zeit im Ausland gelebt habe, ist die Auswahl ziemlich schwierig. Da gäbe es z.B. die prächtigen Stadthäuser in Damaskus zu nennen, oder die Dogenkapelle in Venedig; aber auch eine schön in der Landschaft liegende Feldscheune mit einem prachtvollen Baum zu ihrer Seite lässt mein Herz höherschlagen. In unseren Breitengraden besonders erwähnen möchte ich das Schöne Haus am Nadelberg in Basel, das sich ein reicher Gewürzhändler Ende des 13. Jahrhunderts auf dem Petersberg erbauen liess. Mit seiner Monumentalität hat es das Erdbeben von 1356 überlebt und fasziniert noch heute mit seinen mittelalterlichen Fenstern, einem riesigen Keller und nicht zuletzt den erhaltenen Balkenmalereien mit über 200 witzigen Monstern. Wirklich toll!

BUZ: Haben Sie ein Hobby, das Ihnen hilft, vom Berufsalltag abzuschalten?

Sommerer: In meiner Freizeit musiziere ich gerne.

BUZ: Diskutieren Sie auf der Baustelle lieber mit Architekt/innen oder mit Handwerker/innen?

Sommerer: Da habe ich keine Vorliebe, ich kann von beiden sehr viel lernen. Interessant wird es jeweils dann, wenn wir von unterschiedlichen Seiten auf Fragen stossen, die wir nur gemeinsam lösen können. Und dann gibt es ganz spannende Projekte von Personen, die ihre Karriere als Zimmermann begonnen und dann ein Architekturstudium angehängt haben.

BUZ: Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten: In welche Epoche würden Sie reisen und warum?

Sommerer: In die Zukunft! Ich würde sehr gerne sehen, welchen Abdruck meine Generation tatsächlich hinterlässt, und wie wir Menschen uns als soziales Geflecht mit den gegenwärtigen Tendenzen entwickeln.

BUZ: Was war bisher Ihr schönster „Aha-Moment“ bei der Arbeit?

Sommerer: In meiner ersten Sitzung als neues Mitglied der Stiftung Eremitage fiel mir plötzlich ein, dass mein Grossvater mit seinen Eltern, die als Gärtner nach Arlesheim kamen, früher in der Mühle der Eremitage gewohnt hatte.

BUZ: Gibt es eine Fähigkeit, die Sie gerne können würden – beruflich oder privat

Sommerer: Privat: Jazz-Improvisation am Klavier und beruflich: Finance und Controlling sowie Tragwerklehre.

BUZ: Welche drei Dinge dürfen in Ihrem Alltag auf keinen Fall fehlen?

Sommerer: Ein Apfel, Schokolade und das Lachen aus dem Nebenbüro.

Foto-Quiz: Wo ist das?

Wie gut kennen Sie das Baselbiet? Machen Sie mit und schreiben Sie uns, wo diese Fotografie aufgenommen wurde. Bitte nennen Sie uns die Ortschaft und die Strasse. Unter den richtigen Antworten verlosen wir ein Moleskine Notizbuch A5 mit Prägedruck der Bau- und Umweltschutzdirektion sowie einen Caran d'Ache Kugelschreiber mit BUD-Schriftzug inklusive Etui. Viel Glück!

Mailen Sie uns Ihre Antwort bis zum 20. September 2025 an: info.bud@bl.ch. Der/die Gewinner/in wird per E-Mail informiert und in der nächsten Ausgabe der BUZ erwähnt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeitenden der Abteilung Kommunikation der BUD sowie deren Angehörige. Die Daten der Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet.

In der BUZ Nr. 120 war der Sandgrubenweg in Muttenz abgebildet.

Erfolgreiche Lehrabschlüsse in der BUD

Im August 2025 haben zwei Lernende ihre Ausbildung bei der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) erfolgreich abgeschlossen. Aus diesem Anlass lud die BUD Ende Juni 2025 zu einem feierlichen Lehrabschlussanlass ein. Dieser fand im Büro von Regierungsrat Isaac Reber statt, der den Lernenden persönlich zum erfolgreichen Abschluss gratulierte und den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern für ihr grosses Engagement dankte.

Im Anschluss wurde beim Apéro gemeinsam auf den erfolgreichen Abschluss angestossen. Ela Mühlethaler wird im August eine Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit beginnen. Janis Thommen hat erfolgreich den Einstieg in die Privatwirtschaft geschafft.

Die BUD gratuliert beiden herzlich und wünscht ihnen auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg und Freude.

Von links nach rechts: Ela Mühlethaler, Kauffrau EBA im Amt für Industrielle Betriebe / Thomas Hess, Berufsbildner Zeichnungsbetrieb im Hochbauamt / Ronny Böhi, Berufsbildner Zentrale Dienste im Amt für Industrielle Betriebe / Janis Thommen, Zeichner EFZ Fachrichtung Architektur im Hochbauamt (Quelle: BUZ)

In eigener Sache

Wir verabschieden

Im zweiten Tertial 2025 haben sich fünfMitarbeiterinnen und drei Mitarbeiter von der Bau- und Umweltschutzdirektion verabschiedet, um in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. Für ihre langjährige Treue und ihren wertvollen Einsatz möchten wir ganz herzlich danken. Wir wünschen Ihnen für den neuen Lebensabschnitt viele freudige Jahre in bester Gesundheit mit viel Tatendrang für all die Dinge, die Ihnen Freude und Glück bescheren. Alles Gute!